La trajectoire de décarbonation de la France a connu en 2024 un infléchissement incompatible avec l’objectif de neutralité carbone en 2050 – Haut Conseil pour le climat

Par : Sophie Sanchez

[

Dans son dernier rapport annuel présenté aux parties prenantes le 10 juillet 2025, intitulé « Relancer l’action climatique face à l’aggravation des impacts et à l’affaiblissement du pilotage », le Haut Conseil pour le climat (HCC) constate qu’excepté pour la production d’énergie, « le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre a ralenti très fortement pour tous les secteurs et nécessite sans délais une relance des politiques de décarbonation ».

En accord avec le jalon 2030 de la loi européenne sur le climat, le projet de SNBC 3 [Stratégie nationale bas carbone] vise une réduction de 50 % des émissions brutes entre 1990 et 2030 en fixant une cible de 270 Mt CO2e, ce qui dessine une trajectoire de réduction des émissions dont le rythme varie entre – 15 et – 16 Mt CO2e par an. Or en 2024, le rythme de réduction des émissions brutes de GES a décroché et il devra doubler pour atteindre la cible fixée en 2030, prévient le HCC.

Aussi l’instance présidée par Jean-François Soussana appelle à « un portage politique fort et à des dispositifs stables » et à « activer de nouveaux leviers pour engager les évolutions structurelles à la hauteur des enjeux de décarbonation » alors que « des reculs inquiétants sont observés en 2025 sur des dispositifs existants », comme l’annonce de l’arrêt des rénovations d’ampleur dans le cadre de MaPrimeRénov’, la suppression des Zones à faibles émissions ou les reculs concernant le ZAN (Zéro artificialisation nette).

À noter, l’empreinte carbone de la France est estimée à 644 Mt CO2e en 2023, soit 9,4 t CO2e par personne, en baisse de 4,1 % par rapport à 2022 en raison de la réduction des émissions importées.

[

Le Haut Conseil pour le climat

Le Haut Conseil pour le climat (HCC) a été mis en place le 27 novembre 2018 par le président de la République et par décret n°2019-439 du 14 mai 2019. Il est inscrit dans la loi relative à l’énergie et au climat de 2019.

Présidé par Jean-François Soussana, également membre du Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, le Haut Conseil pour le climat est composé au maximum de 12 membres choisis pour cinq ans en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

Parmi eux, figurent Michel Colombier (co-fondateur et directeur scientifique de l’IDDRI), Benoît Leguet (directeur général d’I4CE), Valérie Masson-Delmotte (chercheuse à l’Institut Pierre Simon-Laplace et ancienne vice-présidente du groupe de travail I du Giec, 2015-2023) et Laurence Tubiana (Présidente et directrice exécutive de la Fondation européenne pour le climat, co-architecte de l’Accord de Paris et ancienne ambassadrice de la France pour les négociations climat).

Le HCC émet des recommandations, le gouvernement a ensuite six mois pour présenter les mesures prises.

[

[

[

Contexte

[

© Pixabay – Pete Linforth

[

Le HCC constate que « les Français affichent une forte inquiétude vis-à-vis du changement climatique, dont les impacts s’aggravent », 83% des personnes interrogées en février 2025 dans le cadre d’un sondage estimaient urgent ou important de se préoccuper du changement climatique. L’exposition accrue de la population, des écosystèmes, des infrastructures et des activités économiques aux conséquences du changement climatique cause des risques majeurs et « il devient crucial que l’action climatique protège efficacement les personnes et les entreprises ».

De fait, le réchauffement a été encore plus rapide au cours de la dernière décennie et les effets du changement climatique s’intensifient et s’amplifient, démontrant des besoins croissants d’adaptation. L’année 2024 a été la plus chaude jamais mesurée dans le monde avec +1,52°C, dépassant ainsi les 1,5°C de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle 1850-1900. En outre, ce niveau de réchauffement se situe à la limite supérieure de la fourchette prévue par les modèles climatiques en raison de la variabilité naturelle du climat due à des facteurs tels que El Niño. Au cours de la dernière décennie, le réchauffement est de 1,24°C au-dessus du niveau de 1850-1900 avec 98 % de ce réchauffement dû aux activités humaines.

Le déséquilibre du bilan d’énergie de la Terre continue à s’amplifier, entraînant l’accumulation de chaleur dans l’océan et une fonte des glaciers et des calottes polaires, dont une conséquence directe est l’accélération de l’élévation du niveau de la mer qui atteint 4,3 mm/an sur la décennie 2013-2023. Le puits thermique – biomasse végétale et sols – a vu sa capacité d’absorption réduite de 27 % sur 2014-2023 et celle du puits océanique a diminué de 5,9 % par rapport à un scénario sans changement climatique.

En France métropolitaine, le réchauffement observé atteint 2,2°C sur la période 2015-2024. Les années 2022 (chaude et sèche), 2023 (chaude et précipitations normales) et 2024 (chaude et humide), illustrent, souligne le HCC, « des conditions climatiques nouvelles et très variables en métropole ». Le réchauffement climatique est amplifié en France métropolitaine par rapport à la moyenne mondiale : de ce fait, des niveaux de réchauffement planétaire de +1,5°C, +2°C et +3°C à la fin du siècle se traduiraient par des réchauffements de +2°C, +2,7°C et +4°C selon la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC).

Concrètement, en France en 2024, plus de 3700 décès ont été attribuables à la chaleur sur l’ensemble de la période de surveillance de l’été, les récoltes céréalières étaient au plus bas depuis 40 ans tandis que le coût des inondations de l’hiver 2023-2024 se situe en 520 et 615 M€.

[

Constats et préconisations

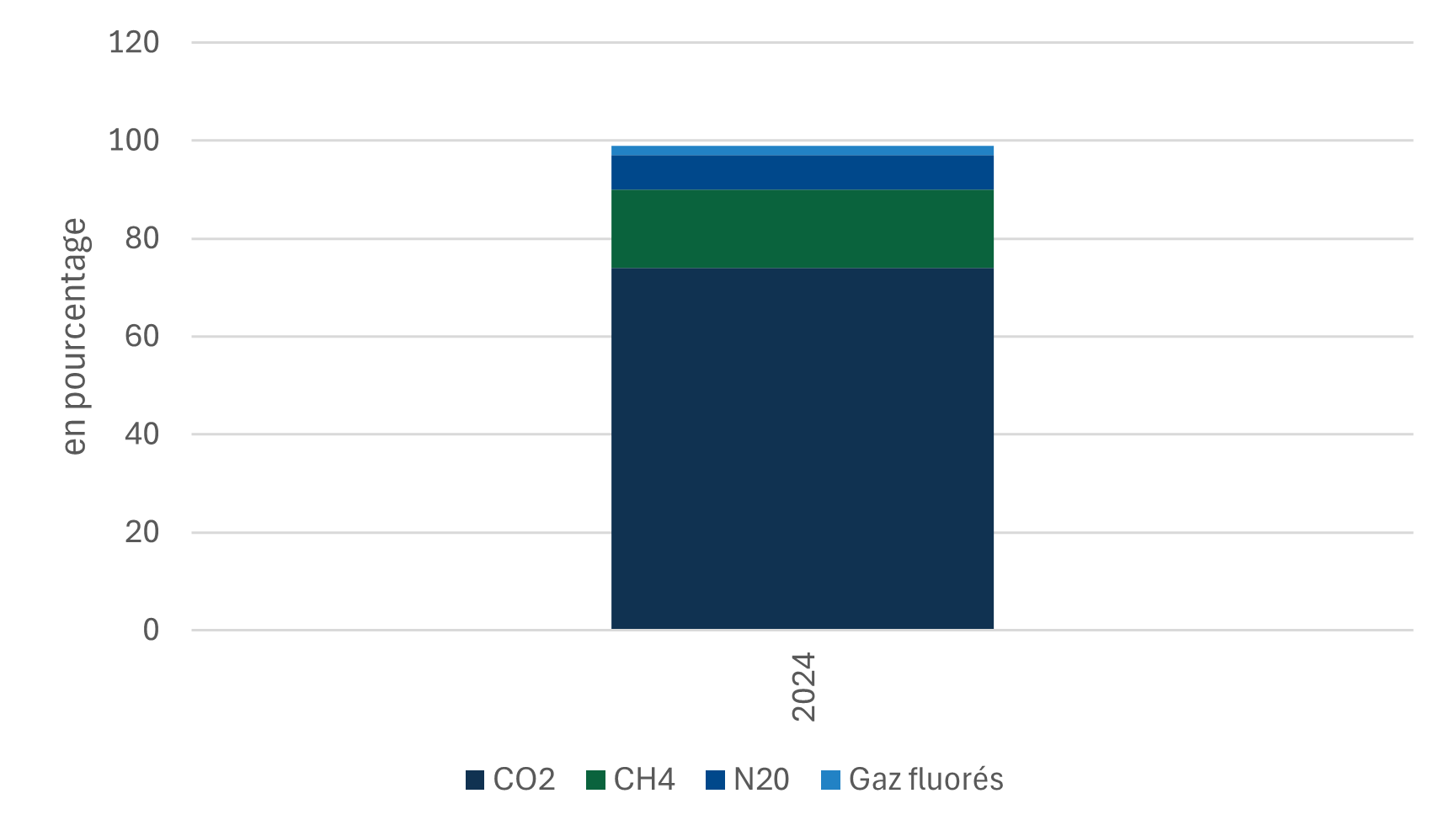

Le CO2 est le principal contributeur aux émissions de gaz à effet de serre en France.

Les émissions territoriales brutes de GES, toutes exprimées en équivalent CO2, étaient composées en 2024

- à 74 % de dioxyde de carbone ;

- à 16 % de méthane ;

- à 7 % de protoxyde d’azote ;

- à 2 % de gaz fluorés, principalement des HFC (hydrofluorocarbures).

Source : rapport du Haut Conseil pour le climat, juillet 2025

Les émissions brutes moyennes pour la période 2019 à 2023 se sont montées à 406 Mt CO2e et respectent le deuxième budget carbone – SNBC 2 – qui visait à atteindre 425 Mt CO2e d’émissions brutes par an, avec une marge de 18 Mt CO2e par an (soit 4 %). Ainsi le niveau atteint en 2024 pour les émissions brutes est inférieur de 32 % au niveau de 1990.

Mais le projet de SNBC 3 [Stratégie nationale bas carbone] vise une réduction de 50 % des émissions brutes entre 1990 et 2030 en fixant une cible de 270 Mt CO2e. Or en 2024, le rythme de réduction des émissions brutes de GES a décroché : alors que la réduction observée entre 2022 et 2023 qui a atteint 27 Mt CO2e (soit – 6,7 %), était cohérente avec le projet de SNBC 3 (entre – 15 et – 16 Mt CO2e par an), celle estimée en 2024 (- 7 Mt CO2e) est insuffisante.

Excepté pour la production d’énergie, le rythme de réduction des émissions de GES a très fortement ralenti. Aussi le HCC appelle à une relance des politiques de décarbonation, avec des émissions territoriales brutes de GES qui sont dues à 64 % à l’usage des combustibles fossiles.

Ainsi le rythme nécessaire pour atteindre la cible 2030 fixée par la SNBC 3 va devoir s’accélérer pour tous les secteurs, excepté celui de la production d’énergie (voir tableau ci-dessous).

À noter, le secteur des transports reste le premier secteur émetteur (34% des émissions en 2024), suivi du secteur de l’agriculture (21 %). À eux deux, ces secteurs représentent plus de la moitié des émissions brutes territoriales. Le reste des émissions est dominé par deux secteurs de proportion comparable, l’industrie et les bâtiments (respectivement 17 % et 15 %). Les trajectoires de décarbonation des secteurs des transports et de l’agriculture, les plus émetteurs, sont par ailleurs plus lentes que pour les bâtiments, l’énergie et l’industrie.

[

| SECTEUR D’ACTIVITÉ | ÉMISSIONS EN Mt |

POIDS DU SECTEUR DANS LES ÉMISSIONS NATIONALES |

ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DU RYTHME DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DANS LE CADRE DE LA SNBC 3 |

| Transports |

124,9 Mt CO2e |

34 % des émissions nationales | x 3,9 |

| Agriculture |

76 Mt CO2e |

21 % des émissions nationales | x 2,8 |

| Industrie |

62,4 Mt CO2e |

16,9 % des émissions nationales | x 3,3 |

| Bâtiments |

57,1 Mt CO2e |

15 % des émissions nationales | x 9,3 |

| Production d’énergie |

33,2 Mt CO2e |

9 % des émissions nationales |

émissions bien inférieures à la cible |

| Déchets |

15,9 Mt CO2e |

4 % des émissions nationales | x 29 |

[

[

Source : rapport du Haut Conseil pour le climat, juillet 2025

[

Les transports, le secteur le plus émissif

Les émissions du secteur des transports s’élèvent à 124,9 Mt CO2e en 2024, représentant 34% des émissions nationales. Les émissions du secteur ont baissé de 1,5 Mt CO2e entre 2023 et 2024, soit une baisse de -1,2 %, alors qu’elles avaient baissé de 5,6 Mt CO2e entre 2022 et 2023, soit -4,4 %.

Elles se composent principalement des émissions des véhicules particuliers (53,2 %), des poids lourds (21,7 %), des véhicules utilitaires légers (15,4 %), de l’aérien domestique (3,4 %) et des bus et cars (2,5 %). Pour atteindre l’objectif pour 2030 du projet de SNBC 3, la baisse devra être en moyenne 4 fois plus forte que la baisse observée entre 2023 et 2024, prévient le HCC.

Concernant le transport routier, les émissions des véhicules particuliers ont stagné en 2024, alors qu’elles avaient baissé entre 2022 et 2023. Les données des distances parcourues en 2024 ne sont pas disponibles, mais le taux d’électrification (16,8 % des véhicules neufs) est très proche de celui de 2023 (16,7 %), entraînant probablement une baisse d’émissions du même ordre, soit 0,5 Mt CO2e. Les émissions n’ont cependant pas diminué en 2024, ce qui pourrait signifier une hausse des kilomètres parcourus en voiture en 2024, dans un contexte de prix des carburants ayant diminué d’environ 5 % par rapport à 2023.

[

[

L’agriculture, deuxième secteur émetteur

Les émissions du secteur de l’agriculture s’élèvent à 76 Mt CO2e en 2024, soit 21 % des émissions

nationales (hors UTCATF). Les émissions du secteur agricole ont légèrement diminué, de 0,4 Mt CO2e entre 2023 et 2024, soit une diminution de -0,5 %, presque équivalente à la baisse observée entre 2022 et 2023, de -0,7%.

L’élevage représente 60 % des émissions de GES du secteur, principalement sous forme de CH 4 (94 % des émissions directes du sous-secteur), alors que les cultures représentent 20,6 % des émissions du secteur, principalement sous forme de N2O (88,9 % des émissions du sous-secteur). Les émissions liées à la consommation énergétique des engins, moteurs et chaudières comptent pour 13 % des émissions du secteur.

Concernant le système alimentaire, le respect du 2e budget carbone – SNBC 2 – est à nuancer car très lié à la forte décapitalisation de l’élevage (diminution de la taille du cheptel bovin) résultant de conditions socio-économiques difficiles. Ce tte tendance conjoncturelle, a contrario des politiques publiques qui soutiennent l’élevage des ruminants, souligne le besoin d’intégrer les politiques agricoles et alimentaires.

Pour atteindre les objectifs du projet de SNBC 3, la baisse devra être en moyenne 3 fois plus forte que la baisse observée entre 2023 et 2024, puis accélérer fortement après 2030.

[

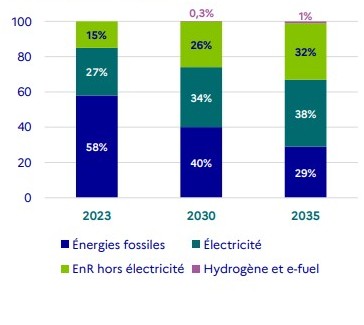

De manière générale, le HCC appelle à nouveau à une sortie des énergies fossiles en rappelant que la facture énergétique liée aux importations d’énergies fossiles s’élevait début avril 2025 à 65 Md€.

Côté absorptions de carbone, le secteur de l’utilisation des terres, changements d’affectation des terres et foresterie (UTCATF), autrement dit les puits de carbone, a représenté un bilan net de – 37,4 Mt CO2e en 2023 en intégrant le bois mort, ce qui a permis d’absorber 10 % des émissions de GES nationales. Les forêts demeurent le principal contributeur au stockage de carbone, suivi des prairies (-4,2 Mt CO2e) et des produits bois (-0,49 Mt CO2e). Mais ces absorptions brutes sont contrebalancées par des émissions provenant des terres cultivées (12,4 Mt CO2e), de l’artificialisation des terres (5 Mt CO2e) et de la dégradation des zones humides (0,62 Mt CO2e).

De fait, en raison de la forte dégradation du puits de carbone forestier et de la croissance des émissions dues aux pertes de carbone des sols des cultures et des sols artificialisés, le deuxième budget carbone du secteur UTCATF n’a pas été atteint. Le puits de carbone moyen de -36 Mt CO2e par an sur la période 2019-2023, ajusté pour tenir compte des améliorations méthodologiques de l’inventaire, est en-deçà du niveau visé par la SNBC 2 qui était de -45 Mt CO2e par an.

[

Préconisations

Le HCC appelle à activer de nouveaux leviers pour engager les évolutions structurelles à la hauteur des enjeux de décarbonation.

- Dans le secteur des transports, le cadre fiscal et règlementaire favorise le verdissement des flottes d’entreprises, la taxe sur les billets d’avion a été augmentée et l’électrification du transport routier est désormais accompagnée par des certificats d’économie d’énergie. Mais le retard de la SNBC et de la stratégie de développement des mobilités propres (SDMP) ainsi que les coupes budgétaires ont retardé la décarbonation du secteur. Plusieurs instruments de politiques publiques ont été mis en place – par exemple, le leasing social, les Services express régionaux métropolitains (Serm) – sans avoir atteint leur potentiel.

Alors que jusqu’à présent la périurbanisation a participé à allonger les distances et favoriser les déplacements automobiles, le HCC relève que limiter les nouvelles infrastructures routières et les extensions urbaines est nécessaire pour réduire les dépenses et ne plus continuer à favoriser les modes routiers aux dépens de transports peu carbonés.

L’accompagnement de la transition des emplois dans l’industrie automobile doit suivre une ambition de production nationale. Les enjeux de précarité liée à la mobilité doivent être traités en améliorant l’accès à la mobilité décarbonée.

- Dans le secteur agricole, la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat et la nouvelle Loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire contribueront à verrouiller sur le long terme la production agricole dans des modèles intensifs en émissions, plutôt qu’à l’orienter vers des modèles bas-carbone, plus résilients, donc moins vulnérables, prévient le HCC. La réponse aux crises sans anticipation ne permet pas de changements transformateurs, nécessaires pour limiter l’inflation alimentaire et l’insécurité des agriculteurs, poursuit l’instance et au contraire verrouille le système agricole et alimentaire tout en retardant son adaptation. Alors que les contraintes sur le budget de l’État sont croissantes, 40 % du budget du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA) était consacré à des dépenses d’indemnisation et de gestion de crises en 2022.

- Dans le secteur de l’industrie, le HCC regrette que le levier de la modération des usages voire d’une réorientation de la demande vers des industries moins émettrices est encore peu mobilisé et souligne que la réorganisation des filières industrielles brunes (fortement émettrices) représente un défi complexe. Autre levier, la commande publique qui occupe dans la loi industrie verte une place importante et bienvenue.

- Le secteur du bâtiment se voit attribuer des objectifs énergétiques et climatiques annuels depuis le Grenelle de l’Environnement il y a plus de 15 ans mais aucun n’a jamais été atteint qualitativement, déplore le HCC. Le décret tertiaire et la règlementation environnementale RE2020 ne permettent pas de projeter une neutralité carbone du parc immobilier à 2050. La montée en puissance des rénovations d’ampleur avec comprenant une isolation performante et le remplacement des chaudières gaz et fioul par des systèmes décarbonés, doit continuer d’être soutenue. Or, en 2024, les ventes de chaudières gaz ont augmenté de près de 15 % après trois ans de baisse, tandis que celles de pompes à chaleur air/eau ont chuté de plus de 40 %, conséquence probable d’effets d’aubaine liés à des évolutions réglementaires et fiscales. L’instabilité des règles de financement de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) en 2024, qui a eu pour conséquence une diminution de 40 % du nombre total de rénovations financées par l’Anah cette même année, doit faire prendre conscience de l’importance d’un financement stable et pérenne associé à une nécessaire visibilité des dispositifs, conditions de leur efficacité.

Concernant MaPrimeRénov’, la dynamique de dépense entre 2024 et 2025 illustre l’efficacité à engager les ménages vers des rénovations si le temps nécessaire est laissé à l’écosystème pour se structurer sur le territoire. L’interdiction de location des logements d’étiquette G constitue un levier pour le déclenchement de travaux de rénovation ambitieux et doit être mise en œuvre. Son impact sur le logement des locataires les plus modestes devra être analysé finement et faire l’objet d’un encadrement. Le nouveau seuil 2025 de la RE2020 ainsi que le décret tertiaire vont permettre d’accélérer la décarbonation des constructions neuves, et des bâtiments tertiaires existants, tout en tenant mieux compte du confort d’été.

- Côté énergie, le HCC regrette que la gouvernance et la planification du secteur se soient nettement détériorées ces deux derniers années, l’absence de publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PP3) maintenant une situation de flottement.

- Le HCC estime que la planification en matière de prévention et de gestion des déchets manque de structuration avec un foisonnement de stratégies utiles mais insuffisamment reliées entre elles dans une vision plus globale . Les objectifs très ambitieux pour 2030 exigent un changement d’échelle structurel dans la mise en œuvre des stratégies. Le recyclage concentre aujourd’hui l’essentiel des efforts dans le secteur des déchets au détriment des leviers agissant à l’amont, pourtant essentiels pour réduire la production de déchets à la source. C’est pourquoi le HCC appelle à inciter les filières à intégrer de manière plus efficiente les dimensions cruciales d’écoconception, de sobriété et d’allongement de la durée de vie des produits.

- La stabilisation du puits de carbone forestier, qu’implique la SNBC 3, est conditionnée à la mise en place urgente et effective d’un plan national de renouvellement des écosystèmes forestiers, fragilisés par le changement climatique.

Un renforcement des actions sur les autres terres, notamment concernant le stockage de carbone dans les terres cultivées et prairies, est également nécessaire. Le puits UTCATF est aussi dépendant des politiques des autres secteurs, l’usage des terres étant directement lié à l’aménagement du territoire et aux activités humaines, et donc de l’objectif zéro artificialisation nette. Établir une stratégie nationale de stockage de carbone dans les sols et la biomasse agricole, ainsi qu’une stratégie pluriannuelle pérenne de financement du renouvellement forestier (Fond forestier), est nécessaire.

[

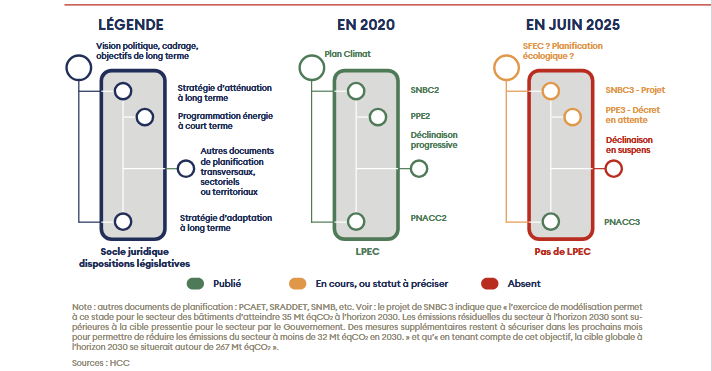

Au-delà, le HCC appelle à une adoption rapide de la SNBC 3 et de la PPE 3, construites sur le même scénario central conduisant à une réduction des émissions brutes de 50 % en 2030 par rapport à 1990. « Sans ces documents stratégiques, l’atteinte des objectifs européens à l’horizon 2030 et de la neutralité carbone en 2050 sera fragilisée », prévient le HCC.

[

État de la mise en place en 2020 et en juin 2025 des composantes de la stratégie énergie-climat

Source : rapport du Haut Conseil pour le climat, juillet 2025

[

[

L’instance appelle aussi à un meilleur pilotage et suivi budgétaire, les politiques de stop-and-go générant des incertitudes qui nuisent à l’efficacité des mesures, à la structuration des filières et à l’engagement du secteur privé, comme les atermoiements concernant le dispositif MaPrimeRénov.

Elle appelle également à retrouver une dynamique budgétaire en 2026, les besoins additionnels nets d’investissements publics et privés pour atteindre les objectifs fixés par la SNBC à l’horizon 2030 atteignant 60 à 70 Md€ d’après les estimations de la direction générale du Trésor, une fois retranchés les moindres investissements dans les actifs carbonés.

Les besoins d’investissements climats additionnels se concentrent en effet dans les secteurs

- des transports – + 43 Md€,

- des bâtiments -+ 39 Md€,

- et de l’énergie – + 17 Md€.

Mais en 2024 la dynamique d’investissements dans les deux sous-secteurs qui concentrent la majorité des besoins d’investissements – rénovation énergétique des bâtiments et véhicules électriques – rend peu probable l’atteinte des objectifs fixés pour 2030. En effet, au rythme de croissance observé sur la période 2021-2024, les 600 000 rénovations d’ampleur attendues annuellement dès 2025 ne seraient atteintes qu’en 2036. Concernant la mobilité individuelle, la part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations se stabilise à 17 % alors que le projet de SNBC 3 prévoit d’atteindre 66 % des nouvelles immatriculations en 2030 et 100 % en 2035.

En outre, le HCC relève que les crédits alloués aux instruments de politiques climatiques ont diminué de 7,2 % pour revenir à 13,7 Md€ en 2025. Or les dispositifs fiscaux défavorables au climat ont atteint 13,1 Md€ en 2024 pour les énergies fossiles.

Le HCC note enfin que le pilotage pluriannuel des financements de la transition bas carbone pourrait s’appuyer sur de nouveaux indicateurs issus de la comptabilité nationale, associant soutenabilité climatique et budgétaire, tels que

- la valeur de l’action pour le climat, qui donne une valeur monétaire à la consommation physique du budget carbone, reflétant le coût des actions futures de décarbonation induites par l’émission de GES (lire notre article);

- le produit intérieur net ajusté des effets du changement climatique (PINA) et l’épargne nette ajustée (ENA) qui intègrent la consommation du capital climatique et du budget carbone, fournissant des indicateurs de soutenabilité de l’activité.