Pour atteindre ses objectifs climatiques, la France doit doubler son total d’investissements bas carbone annuels d’ici 2030 – Spafte 2025

Par : Sophie Sanchez

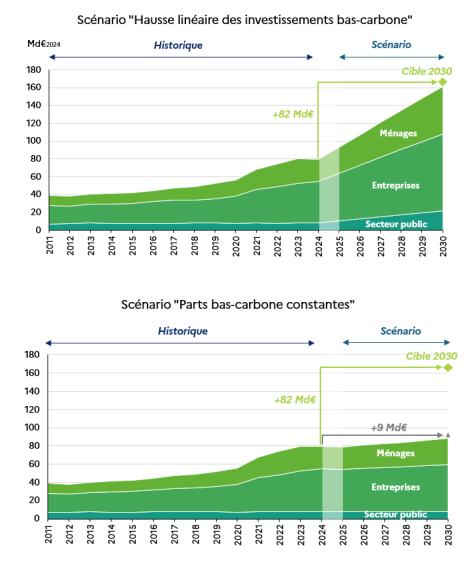

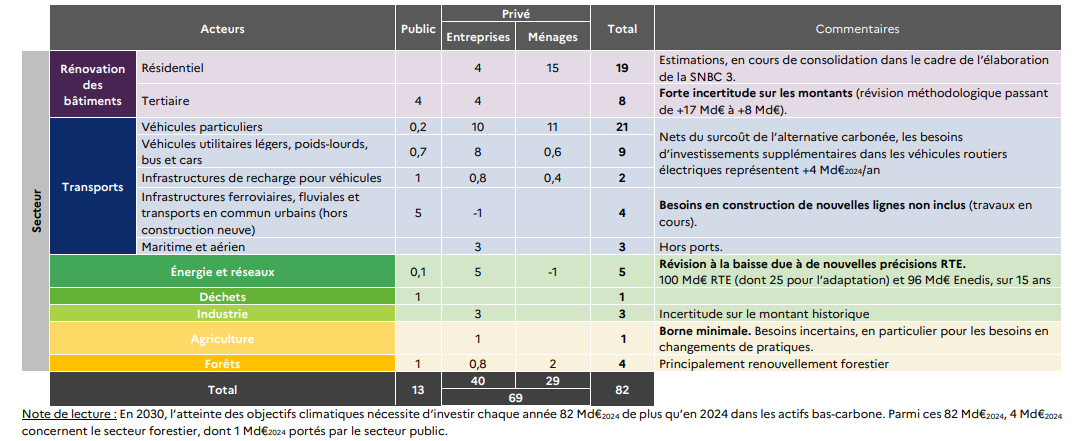

Scénarios pluriannuels de dépenses d’investissements bas carbone – Source : Spafte, octobre 2025

Si la part des investissements bas carbone dans les investissements totaux de chaque acteur restait constante à son niveau de 2024, seuls +9 Md€2024 supplémentaires seraient investis en 2030 par rapport à 2024, en comparaison aux au moins +82 Md€2024 supplémentaires nécessaires pour atteindre la cible de décarbonation française.

[

Le gouvernement a rendu publique lundi 27 octobre 2025 la deuxième édition de la « Stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale » (Spafte) à l’horizon 2030.

L’atteinte des objectifs climatiques de la France d’ici à 2030 impliquera a minima un doublement de la part des investissements bas carbone dans les investissements totaux. Cette réorientation devra résulter à la fois d’une augmentation des investissements bas carbone et d’une diminution des investissements carbonés.

Dans la Spafte 2025, les besoins d’investissements bas carbone supplémentaires ont été révisés à +82 Md€2024 en 2030 par rapport à 2024. En d’autres termes, pour respecter les engagements climatiques de la France, le « choc d’investissements bas carbone », selon l’expression employée dans le document, devrait atteindre +82 Md€2024/an en 2030.

[

[

Définition de la Stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique

La Stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique (Spafte) définit des orientations stratégiques pour assurer la mobilisation des financements au service de la transition écologique et de la politique énergétique en France par tous les acteurs. Depuis 2023, l’article L100-1 du code de l’énergie dispose en effet que « le gouvernement transmet chaque année au Parlement avant le début de la session ordinaire une stratégie pluriannuelle qui définit les financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale ».

Comme le précise Monique Barbut, la toute nouvelle ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, « c’est en quelque sorte la dernière brique de la planification, celle qui résume tous les autres travaux sous la forme d’un plan de financement. Elle prolonge la démarche du Budget Vert que la France porte de manière pionnière depuis 2020. »

[

État des lieux

Atteindre nos objectifs climatiques nécessite une croissance importante des investissements bas carbone d’ici 2030, rappelle le document. Les émissions de gaz à effet de serre nationales ont diminué de – 6,8 % en 2023 et – 1,8 % en 2024. L’atteinte des objectifs à 2030 (270 MtCO2e) nécessite une baisse de l’ordre de – 5 % chaque année, et la poursuite des efforts de décarbonation, parmi lesquels les investissements dans des actifs bas carbone.

[

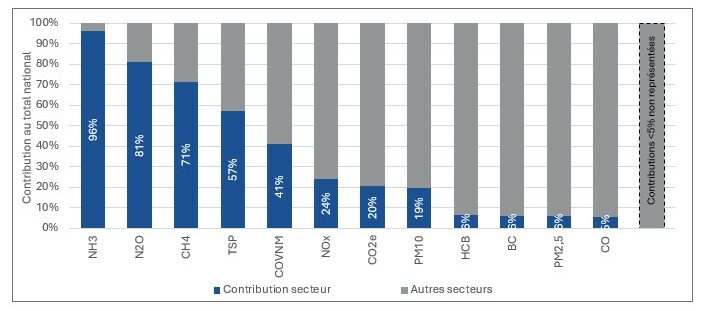

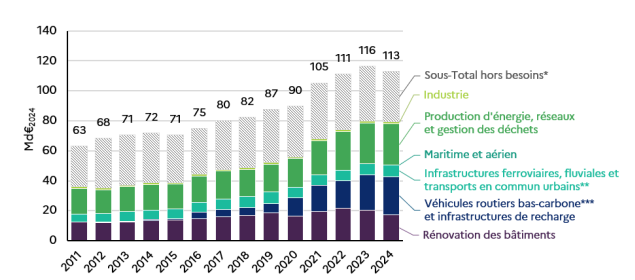

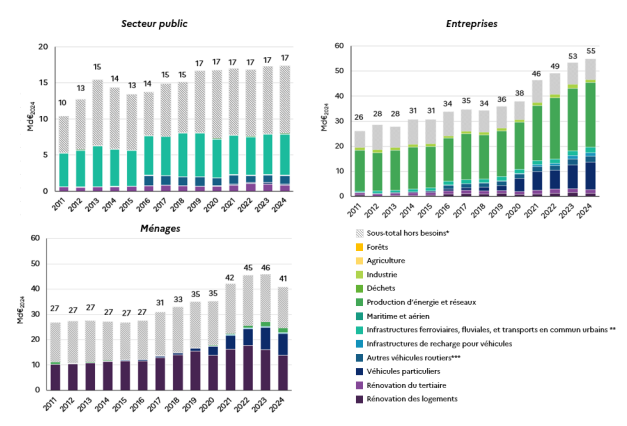

Investissements bas carbone en France, par secteurs – Source : Spafte, octobre 2025

En France, les investissements bas carbone dans les transports, les bâtiments, le secteur énergétique et l’industrie ont connu une forte augmentation depuis 2011 jusqu’à atteindre 116 Md€2024 en 2023, pour revenir à 113 Md€2024 en 2024. Ainsi, en 2024,17 Md€ ont été investis dans des actifs bas carbone publics et 96 Md€ dans des actifs bas carbone privés, dont une partie grâce à des financements publics.

[

Diversité des investissements bas carbone

Les investissements bas carbone du secteur public concernent majoritairement les infrastructures ferroviaires et de transports en commun urbains, ainsi que la rénovation de son patrimoine et les postes énergétiques des bâtiments publics. Historiquement, les ménages investissent massivement dans la rénovation de leurs logements et dans la construction neuve à haute performance énergétique, et plus récemment dans les véhicules électriques. Enfin, les entreprises investissent notamment dans la production d’électricité bas carbone et les réseaux électriques, et plus récemment également dans les véhicules électriques.

[

Investissements bas carbone historiques du secteur public, des entreprises et des ménages en France – Source : Spafte, octobre 2025

[

Actualisation des besoins d’investissements bas carbone

Destinée à donner le cap des investissements en faveur de la transition écologique, la Spafte estime les besoins d’investissements bas carbone à l’avenir. Ainsi les investissements bas carbone qui ont dépassé les 110 Md€ en 2024, devront plus que doubler d’ici à 2030. À l’inverse, les investissements carbonés, encore évalués à 96 Md€ en 2024, devront être divisés par deux d’ici 2030.

Les chiffres ont toutefois évolué. Dans la Spafte 2024, les besoins étaient estimés à +110 Md€2022 en 2030 par rapport à 2021, soit un doublement des plus de 100 Md€2022 constatés en 2022. Cette estimation a été actualisée par la DG Trésor à au moins +82 Md€2024 en 2030 par rapport à 2024 dans la Spafte 2025. Cette actualisation tient compte de nouvelles informations sur la trajectoire bas-carbone de l’économie française et des dernières données économiques disponibles : la mise à jour des chiffrages sur la base de la dernière version à date du scénario de référence du projet de SNBC 3, la comparaison aux investissements historiques de 2024 plutôt qu’à ceux de 2021, et la conversion des €2022 en €2024.

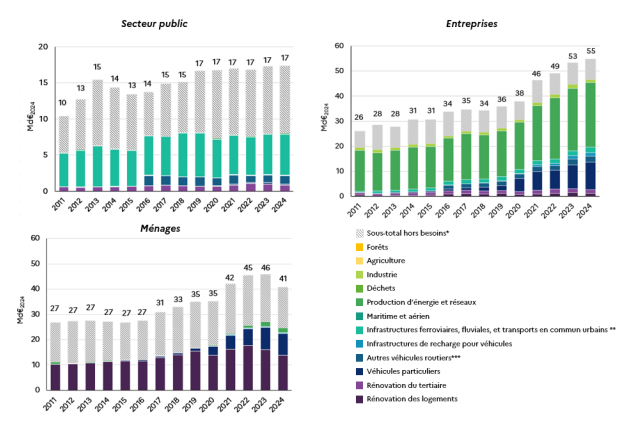

Répartition sectorielle des besoins d’investissements bas carbone nécessaires à l’atteinte des objectifs climatiques de la France en 2030 – Source : Spafte, octobre 2025

[

La Cour des comptes appelle à renforcer la Spafte

Dans le tout premier rapport annuel des juridictions financières consacré à la transition écologique publié le 16 septembre 2025, la Cour des Comptes (lire notre article) recommande de renforcer la Stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique (Spafte), publiée pour la première fois à l’automne 2024. « Les imperfections du texte ne doivent pas occulter l’importance de cet exercice : la Spafte est destinée à donner le cap des investissements en faveur de la transition écologique, sur la base de « chemins » à emprunter pour parvenir aux objectifs et répartir les coûts entre acteurs privés et acteurs publics », insiste la juridiction financière, chargée de vérifier la régularité des comptes publics.

La fonction de la Spafte n’est pas de déterminer, année par année, un montant figé de dépenses à intégrer dans le budget, mais, ajoute le rapport, de présenter des ordres de grandeur et surtout des leviers (sobriété des usages et des consommations, « verdissement des dépenses », c’est-à-dire redirection des investissements, etc.) et des outils (subventions, réglementation, taxation, etc.) les plus efficaces, y compris dans un contexte budgétaire contraint. « Elle doit donc jouer un rôle plus large et mieux identifié que celui qui lui est aujourd’hui implicitement assigné, en tant que document remis au Parlement au moment du débat budgétaire annuel ». Aussi, la Cour préconise que la Spafte soit transmise au Parlement au printemps de chaque année, en amont de la procédure budgétaire.

[

[

Répartition des besoins entre le secteur public et le secteur privé

La grande majorité des besoins d’investissements bas carbone concerne le secteur privé, en particulier pour l’électrification des véhicules, la décarbonation des systèmes de chauffage et autres gestes de rénovation énergétique, et la production d’énergie bas carbone. Les besoins du secteur public concernent notamment la rénovation du parc de bâtiments publics et les infrastructures de transport.

[

Besoins d’investissements bas carbone du secteur public, des entreprises et des ménages en France – Source : Spafte, octobre 2025

Ainsi parmi les +82 Md€2024/an de besoins d’investissements bas-carbone supplémentaires identifiés d’ici 2030 par rapport à 2024, +69 Md€2024/an concerneront le secteur privé et +13 Md€2024/an le secteur public selon les projections de la Spafte 2025.

[

Répartition des besoins d’investissements bas carbone annuels supplémentaires en 2030 par rapport à 2024, par acteurs – Source : Spafte, octobre 2025

– Pour la rénovation des bâtiments (+27 Md€2024/an), les besoins d’investissements concernent principalement l’isolation et les changements de vecteurs de chauffage du parc résidentiel (+19 Md€2024/an en 2030), dont les besoins sont répartis entre le parc social et le parc privé, tous deux inclus au sein du secteur privé, les bailleurs sociaux étant considérés ici comme des entreprises. Pour le parc tertiaire, les besoins d’investissement (+8 Md€2024/an en 2030) dépendent fortement des bouquets de travaux qui seront choisis pour rénover le parc et réaliser des économies d’énergie. Les besoins concernent également d’autres actions que la rénovation (notamment l’achat d’équipements métiers bas-carbone), en particulier pour le secteur privé.

– Pour la décarbonation des transports (au moins +39 Md€2024/an), les besoins d’investissements concernent principalement l’acquisition de véhicules bas-carbone (+31 Md€2024/an). En ne comptabilisant que les surcoûts à l’achat des véhicules bas-carbone par rapport aux véhicules carbonés, les besoins seraient fortement limités, à +4 Md€2024/an.

– Pour la production d’énergie bas carbone et ses réseaux de transport et de distribution (+5 Md€2024/an), les besoins supplémentaires concernent la production d’électricité bas carbone (d’origines nucléaire et renouvelable).

– Pour la décarbonation de l’industrie (+3 Md€2024/an), les besoins d’investissements concernent l’ensemble des postes de décarbonation, dont principalement l’électrification des procédés ainsi que la capture et le stockage du carbone (CCS).

– Pour la décarbonation de l’agriculture (au minimum à +1 Md€2024/an), les leviers incluent notamment la décarbonation des consommations énergétiques (engins, bâtiments), mais aussi un changement des pratiques de fertilisation azotée, une baisse des émissions du secteur de l’élevage ou encore l’amélioration du stockage de carbone dans le sol.

La mise en place de pratiques de transition nécessite des investissements matériels et immatériels, sur les exploitations et dans les filières, dépassant largement la seule décarbonation des engins agricoles, qui ne représentent qu’environ 10% des émissions du secteur.

– Pour la forêt (+4 Md€2024/an), les besoins d’investissements étudiés ici concernent principalement le renouvellement forestier ; ils sont attribués sur la base de la répartition par acteurs des surfaces forestières. Ces estimations, qui ne se limitent pas aux dépenses en capital, restent particulièrement incertaines pour les besoins en renouvellement forestier qui pourraient être amenés à évoluer avec la situation du puits de carbone forestier.

– Pour la décarbonation de la gestion des déchets (+1 Md€2024/an), les besoins d’investissements concernent principalement l’augmentation de la valorisation énergétique et du recyclage des déchets, ainsi que la méthanisation. Les besoins sont attribués aux syndicats intercommunaux de collecte et de traitement des ordures ménagères, inclus dans le secteur public.

[

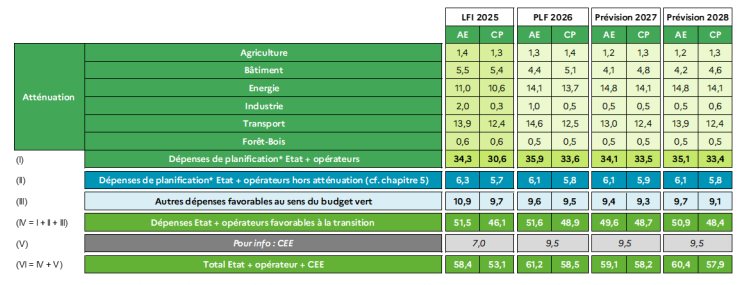

Le rôle de l’État dans le financement de l’atténuation du changement climatique

Les dépenses de l’État favorables à l’atténuation du changement climatique couvrent non seulement les investissements dans sa propre décarbonation, en particulier concernant la rénovation de son bâti et l’électrification de sa flotte de véhicules, mais également le soutien apporté aux collectivités territoriales, aux ménages et aux entreprises dans leur décarbonation, rappelle le document.

Selon le document, « le Gouvernement choisit de maintenir le niveau de soutien à la transition écologique dans un contexte budgétaire contraint ». Les dépenses de l’État et de ses opérateurs favorables à la transition écologique et énergétique atteignent ainsi 48,9 Md€ de crédits de paiement (CP), soit +2,8 Md€ par rapport à 2025. Les dépenses sectorielles contribuant directement à l’atteinte des grandes stratégies nationales de transition sur l’axe atténuation sont notamment en hausse de +3,0 Md€ de CP, à 33,6 Md€.

[

Répartition des dépenses de l’État et des opérateurs favorables à la transition écologique et énergétique – Source : Spafte, octobre 2025

La Spafte précise que parmi les leviers de décarbonation requis, « le soutien financier de l’État doit être priorisé vers les investissements perçus comme non rentables, ou portés par des ménages ou des entreprises n’ayant pas la capacité financière suffisante pour y faire face ». Ce ciblage doit permettre à la fois de lever les principaux freins sociaux et économiques à l’atteinte de nos objectifs climatiques tout en maîtrisant l’impact de ces mesures sur les finances publiques. Les dispositifs de soutien financiers à la transition devraient en particulier viser les ménages vulnérables.

[

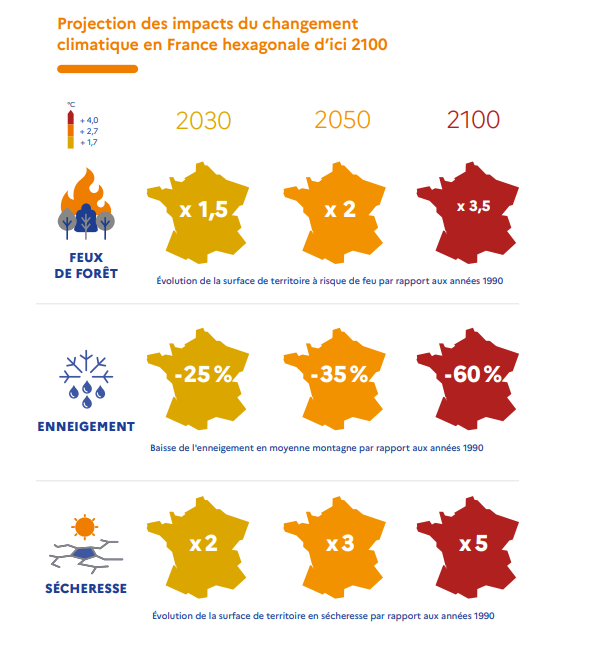

Enjeux transversaux de l’investissement dans l’adaptation de l’économie française

L’adaptation au changement climatique vise à réduire l’exposition et la vulnérabilité aux effets du changement climatique. Elle est complémentaire des efforts d’atténuation du changement climatique, qui permettent d’agir sur ses causes. Les effets du dérèglement climatique étant déjà visibles et face au risque de dépassement des objectifs mondiaux de limitation du réchauffement climatique, accélérer l’adaptation est indispensable. C’est l’ambition du troisième plan national d’adaptation au changement climatique, publié en mars 2025, rappelle le document (lire notre article).

[

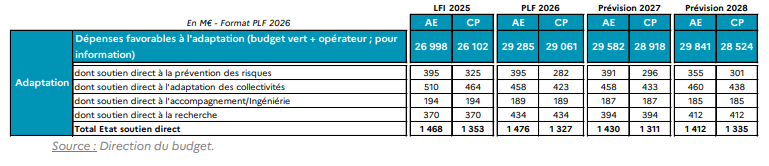

Dépenses de l’État et de ses opérateurs favorables à l’adaptation – Source : Spafte, octobre 2025

Des travaux d’I4CE ont établi de premiers éléments de besoins d’investissements publics et privés dans l’adaptation pour trois secteurs en France (bâtiments, transports terrestres ferrés et routiers, production agricole végétale). Les résultats suggèrent que la seule mise en œuvre des stratégies anticipatives – soit avant que les impacts du changement climatique ne se produisent – pourrait représenter plusieurs milliards d’euros par an pour l’ensemble des acteurs en France dans la prochaine décennie, à répartir entre acteurs publics et privés. Ces travaux sont toutefois préliminaires et nécessitent d’être approfondis.

En particulier, les coûts des principales actions d’anticipation sont portés :

– Pour le bâtiment, par la prise en compte (public/privé) systématique du risque de vague de chaleur dans la construction neuve (1 à 2,5 Md€/an) et dans les rénovations énergétiques sur le parc existant au rythme de croisière (par exemple protections solaires extérieures, ventilation nocturne renforcée, isolation adaptée ; 4,4 Md€/an), ainsi que par un rehaussement de l’ambition des politiques de prévention des risques d’inondation, de retrait-gonflement des sols argileux (RGA) et de vagues de chaleur (plusieurs centaines de M€/an) ;

– Pour le transport, par l’adaptation des réseaux routiers et ferrés, par la prise en compte de l’adaptation dans les nouvelles infrastructures et les programmes de régénération et de modernisation, avec un chiffrage exact dépendant fortement des résultats des études de vulnérabilité à l’échelle locale ;

– Pour l’agriculture, par le déploiement à grande échelle de mesures techniques (brise-vent, ombrage, serres, etc.) pour maintenir les rendements des principales cultures végétales (1,5 Md€/an). La méthode employée par I4CE prend en compte le coût du maintien des rendements indépendamment du fait que le coût marginal de certaines adaptations puisse être plus élevé que leur gain marginal. Le coût de transformations plus structurelles (par exemple, déplacement de cultures) n’est pas estimé. Il convient de noter que ces estimations de coûts de l’adaptation sont partielles et fragiles, notamment au vu du périmètre restreint de l’étude (sous-secteurs d’activité, hors Outre-Mer et hors risques littoraux) et des limites méthodologiques évoquées précédemment.

La Banque mondiale évalue quant à elle entre 2,3 et 9,7 Md€/an les coûts de l’adaptation pour la France jusqu’en 2030 (avec une estimation « centrale » de 5 Md€/an), et entre 15 et 64 Md€/an dans l’Union européenne.

Le coût des investissements pour l’adaptation, notamment en matière de prévention des risques naturels, doit être mis en regard du gain financier associé à une moindre sensibilité aux aléas climatiques que ces actions d’adaptation permettent. Les évènements climatiques extrêmes plus intenses et plus fréquents sur le territoire national induisent en effet des dommages significatifs, dont le coût dépend en partie du niveau d’adaptation des infrastructures et des bâtiments. Par exemple, les crues de forte ampleur qui ont frappé la Bretagne au début de l’année 2025, dont le coût est estimé entre 130 et 160 M€ pour le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles soulignent le besoin d’investissements dans des aménagements permettant de faire face à de tels évènements extrêmes.

[

[

En savoir plus

La transition écologique n’est pas une politique publique parmi d’autres – Cour des comptes – Citepa