La qualité de l’air s’est « largement » améliorée à Paris – Airparif

Par : Sophie Sanchez

D.R.

Au cours des dernières décennies, la qualité de l’air s’est largement améliorée à Paris, fait valoir Airparif dans une étude rendue publique le 27 août 2025.

Plus spécifiquement, sur la période 2012-2022, trois facteurs principaux expliquent cette amélioration : les actions menées en faveur de la modernisation du parc roulant avec des véhicules neufs moins polluants, les mesures visant à diminuer le trafic routier, et les politiques de réduction des autres sources de pollution (chauffage, industrie…).

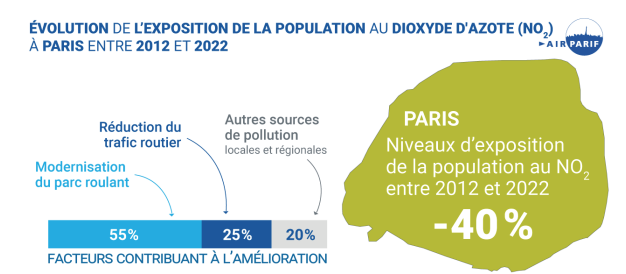

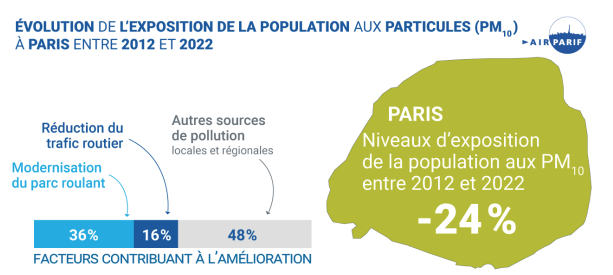

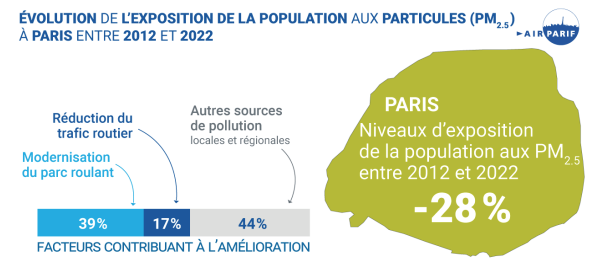

Il en a résulté une baisse des niveaux de pollution auxquels sont exposés les Parisiens de 40 % en moyenne pour le dioxyde d’azote (NO₂) et de 28 % pour les particules fines (PM2,5) entre 2012 et 2022.

« L’amélioration de la qualité de l’air à Paris ces dernières années confirme que les politiques publiques menées à différents niveaux ont un impact conséquent et quantifiable sur les concentrations de polluants respirés par la population parisienne », se félicite Airparif, avec un gain sanitaire notamment en termes d’espérance de vie et de réduction des maladies chroniques.

Au-delà des polluants atmosphériques, les mesures mises en place ont également contribué à la lutte contre le changement climatique : les émissions de dioxyde de carbone dues au trafic routier ont diminué de 35 %.

[

Contexte

Airparif a présenté le 27 août 2025 sa dernière étude qui porte sur l’évaluation quantitative des actions ayant permis l’amélioration de la qualité de l’air et des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) principal gaz à effet de serre, à Paris entre 2012 et 2022. Réalisée en partenariat avec la Ville de Paris, cette étude s’inscrit dans la perspective du renforcement de la réglementation d’ici à 2030 en matière de qualité de l’air et des dix ans de l’Accord de Paris sur le changement climatique. Elle prolonge la précédente évaluation menée sur la période 2002-2012.

Pour rappel, selon une autre étude d’Airparif parue en janvier 2025, un véhicule particulier Diesel Crit’Air 3 (achat neuf entre 2006 et 2010) émet en moyenne 15 fois plus d’oxydes d’azote (NOx) qu’un véhicule essence Crit’Air 1 (achat neuf entre 2014 et aujourd’hui) à distance parcourue identique et 3 fois plus de particules fines (PM2,5) (voir focus en fin d’article intitulé « Comparatif des impacts des véhicules »).

Airparif, association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France

En France, la surveillance de la qualité de l’air est confiée à des associations indépendantes, les AASQA (associations agréées de surveillance de la qualité de l’air). Ces associations, à dimension régionale, composent le dispositif de référence au niveau national.

Ainsi en Île-de-France, Airparif assure des missions de surveillance, d’analyse et d’expertise mais également d’alerte, d’information et de formation sur le champ de la qualité de l’air incluant le lien entre air – climat et énergie.

[

[

Diminution moyenne de 40 % de l’exposition des Parisiens au dioxyde d’azote

Airparif constate que la diminution des concentrations de dioxyde d’azote (NO₂) entre 2012 et 2022 à Paris est observée sur l’ensemble du territoire, à la fois en situation de fond et en situation de proximité au trafic routier. En s’appuyant sur l’évolution des concentrations pondérée par la population, le niveau d’exposition de la population parisienne au NO2 a diminué de 40 % entre 2012 et 2022, ce qui montre un réel impact des différentes actions sur la qualité de l’air en général, et sur les concentrations des zones résidentielles en particulier.

L’association souligne que cette estimation est une moyenne sur l’ensemble de la population parisienne qui recouvre des situations différentes selon la proximité aux grands axes routiers. Précisément, au vu de l’étude , l’amélioration a été plus bénéfique encore pour les 10 % d’habitants les plus touchés : ces derniers ont vu leur exposition moyenne au NO2 diminuer de 45 % entre 2012 et 2022. « Ce résultat montre que les différentes actions ont un impact positif important, y compris à proximité du trafic routier où les niveaux [d’exposition] sont les plus importants », souligne Airparif.

Figure 1. Évolution du niveau d’exposition au NO2 de la population parisienne entre 2012 et 2022 et contribution des différents facteurs explicatifs à cette évolution – source : Airparif, août 2025

[

La principale contribution à la diminution de l’exposition de la population au NO2 est due à la modernisation du parc roulant, responsable de 55 % des baisses. La seconde contribution la plus importante est la réduction du volume de trafic routier, qui contribue à 25 % de l’amélioration de l’exposition des Parisiens. Enfin, les autres secteurs d’activité sont responsables de 20 % de cette amélioration.

À Paris entre 2012 et 2022, le parc de véhicules s’est considérablement modernisé. L’introduction de véhicules électriques et surtout le renouvellement des véhicules thermiques ont rendu les véhicules en circulation bien moins émissifs en oxydes d’azote, si bien que le facteur d’émission moyen de NOx d’un véhicule particulier (VP) a diminué de 36 %. Si en 2012, seuls 27 % des kilomètres parcourus l’étaient avec un véhicule au moins Crit’Air 2, cette proportion a atteint 83 % en 2022. La proportion de kilomètres parcourus par des véhicules Crit’Air E et 1 est dans le même temps passée de 4 % à 38 %.

La diminution de la proportion des VP Diesel dans les ventes de voitures thermiques neuves a aussi contribué à diminuer les concentrations de NO2 : la « dédieselisation » des VP est ainsi responsable de 7 % dans la diminution du niveau d’exposition de la population au NO2.

La réduction du trafic routier entre 2012 et 2022 – grâce au développement des transports en commun et des mobilités douces, (aménagements cyclables et voies de bus réservées), restrictions de la circulation automobile sur certains axes, coût des carburants, recours au télétravail – a aussi eu un impact positif important. Elle est constatée sur la très grande majorité des axes parisiens, dans des proportions qui varient, selon le type d’axes, les aménagements spécifiques mis en place (comme par exemple ceux de la rue de Rivoli) et leur volume initial. Dans Paris intra-muros, la réduction totale du trafic routier a été de 34 % entre 2012 et 2022. Sur le Boulevard Périphérique, la baisse du trafic a atteint environ 7 % sur la période d’étude.

Les autres secteurs d’activité ont aussi contribué à l’amélioration des niveaux de NO2 sur le territoire parisien. Ces améliorations sont attribuables, en particulier,

- au secteur résidentiel (isolation des logements contribuant à une moindre consommation d’énergie, renouvellement des chaudières et autres équipements de chauffage), dont les émissions de NOx ont diminué de 48 % sur la période,

- au secteur tertiaire qui enregistre des baisses d’émissions de 9 % (report de consommation des produits pétroliers vers l’électricité, et dans une moindre mesure, vers le gaz naturel)

- et aux chantiers avec 74 % de baisse (baisse des émissions des engins de chantiers).

[

Diminution de 24 % de l’exposition des Parisiens aux particules PM10 et de 28 % aux particules PM2,5

L’exposition moyenne de la population aux particules PM10 a diminué de 24 % entre 2012 et 2022 et celle des PM2.5 de 28 %. Comme pour le NO2, cette estimation montre un réel impact des différentes actions sur la qualité de l’air en général, et sur les concentrations des zones résidentielles en particulier, souligne Airparif.

Ce travail d’évaluation a été complété par une évaluation spécifique de l’évolution de l’exposition des populations habitant à proximité des grands axes routiers : les 10 % d’habitants les plus exposés ont bénéficié d’une amélioration de la qualité de l’air plus importante que le reste des Parisiens. Ils ont vu leur exposition moyenne aux PM10 diminuer de 27 % entre 2012 et 2022, et de 31 % pour l’exposition aux PM2.5.

Pour rappel, les PM2,5, émises par le chauffage au bois, le trafic routier, l’agriculture ou les activités industrielles, et qui pénètrent profondément dans l’organisme, ont l’impact le plus élevé sur la morbidité.

[

Figure 2. Évolution du niveau d’exposition aux particules PM10 de la population parisienne entre 2012 et 2022 et contribution des différents facteurs explicatifs à cette évolution – source : Airparif, août 2025

[

Figure 3. Évolution du niveau d’exposition aux particules PM2.5 de la population parisienne entre 2012 et 2022 et contribution des différents facteurs explicatifs à cette évolution – source : Airparif, août 2025

[

Le premier facteur explicatif identifié contribuant aux baisses moyennes d’exposition est celui lié aux évolutions des émissions des secteurs d’activité hors trafic routier, compte tenu de la plus grande diversité de sources de particules, avec une contribution de 48 % pour les PM10 et de 44 % pour les PM2.5. Cet impact important s’explique notamment par la réduction des émissions du secteur résidentiel, premier contributeur des émissions de PM10 et PM2.5 à Paris. Entre 2012 et 2022, les émissions du secteur résidentiel de ces deux polluants ont diminué de 24 %, majoritairement grâce aux actions ayant permis de diminuer les émissions liées au chauffage (isolation des logements, renouvellement des chaudières et autres équipements de chauffage). Les émissions des chantiers ont, elles aussi, largement diminué entre 2012 et 2022 (- 42 % pour les PM10, – 39 % pour les PM2.5).

L’impact de la baisse des émissions du trafic routier est, pour autant, la première responsable de l’amélioration de l’exposition des Parisiens, avec une contribution globale de 52 % pour les PM10 et de 56 % pour les PM2.5.

En outre, l’impact de la modernisation du parc roulant explique 36 % de l’amélioration observée pour l’exposition aux PM10 et 39 % de celle aux PM2.5. Le renouvellement des véhicules thermiques a permis l’introduction dans le parc à partir de 2011 (Crit’air 2) de véhicules Diesel équipés de filtres à particules. Ces véhicules, qui émettent beaucoup moins de particules suite s à la combustion du carburant, accélèrent la réduction des émissions globales du parc. Le facteur d’émission moyen à Paris d’une voiture particulière a ainsi diminué de 47 % pour les PM10 et de 36 % pour les PM2.5. Les principales émissions des voitures particulières Crit’air 2 ou moins, très majoritaires en 2022 (83 % des kilomètres parcourus en 2022 contre seulement 27 % en 2012), sont des particules dues à l’abrasion (freins, routes, pneus), non liées au carburant.

[

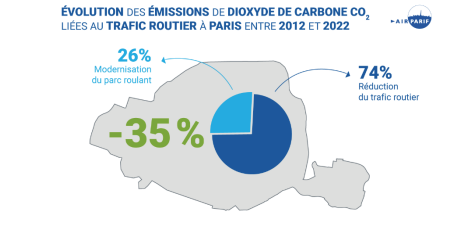

Diminution de 35 % des émissions de dioxyde de carbone liées au trafic routier

Entre 2012 et 2022, les émissions de CO2 tous secteurs confondus à Paris ont diminué de 31 % ; conjointement, celles du transport routier ont diminué de 35 %. La réduction du trafic routier a généré les trois-quarts de cette baisse. La modernisation du parc des véhicules y contribue pour un quart.

Figure 4. Évolution des émissions de CO2 par le transport routier à Paris entre 2012 et 2022 et contribution des différents facteurs explicatifs à cette évolution

Pour autant, Airparif souligne que l’évolution des émissions de gaz à effet de serre liées au trafic routier, directement corrélées à la consommation de carburants, est plus faible que celle des polluants atmosphériques (NO2, particules…) dont la baisse des émissions est accrue par les améliorations technologiques. Les normes Euro ciblent en effet seulement les émissions de polluants atmosphériques. Les gains en dioxyde de carbone auraient pu être plus importants en recourant à des véhicules neufs plus légers.

En outre, la diminution de la proportion des VP Diesel (dédieselisation des VP) dans les ventes de voitures thermiques neuves a eu un impact très limité sur les émissions de CO2 du trafic routier. En effet, si les véhicules Diesel émettent, pour un même type de véhicules, moins de CO2 que les véhicules essence, l’impact négatif de leur réduction est compensé par l’apparition des véhicules essence hybrides, limitant la consommation de carburant.

[

Bénéfices sanitaires directs

Outre les co-bénéfices pour le climat, la réduction de la pollution atmosphérique se traduit en bénéfices sanitaires directs. L’évaluation de l’Observatoire régional de santé met ainsi en évidence à Paris une diminution de 42,9 % des décès annuels attribuables à l’exposition prolongée à la pollution de l’air sur la dernière décennie (période 2010-2019) et un gain d’espérance de vie de pratiquement dix mois.

Ce recul de la mortalité va également de pair avec une baisse des maladies attribuables à la pollution de l’air ainsi qu’avec un gain économique puisque le coût de ces maladies liées aux niveaux de particules en 2024 en Île-de-France est évalué à 2,5 milliards d’euros.

[

De nouveaux seuils à respecter à partir de 2030

Pour autant, de nouveaux efforts vont devoir être consentis pour respecter les nouvelles valeurs limites de concentration dans l’air ambiant qui s’appliqueront à partir de 2030 et ce, conformément à la directive (UE) 2024/2881 sur la qualité de l’air (lire notre article). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande en effet depuis 2021 de nouveaux seuils de référence pour plusieurs polluants atmosphériques, dits valeurs-guides (lire notre article), afin de mieux tenir compte de leurs impacts sanitaires au regard des dernières données scientifiques disponibles.

C’est pourquoi les normes européennes qui seront applicables à partir du 1er janvier 2030 ont été significativement renforcées (lire notre article) avec des valeurs limites de concentration et des valeurs cibles plus strictes à par rapport aux règles actuellement en vigueur (fixées par la directive 2008/50/CE, pour plusieurs polluants, dont les particules fines (PM2,5, PM10), le NO2 (dioxyde d’azote) et le SO2 (dioxyde de soufre)). Pour les deux polluants ayant la plus forte incidence documentée sur la santé humaine, le PM2,5 et le NO2, les valeurs limites annuelles doivent être réduites de plus de la moitié, passant respectivement de 25 µg/m³ à 10 µg/m³ et de 40 µg/m³ à 20 µg/m³. Et d’ici à 2050, elles devront s’aligner sur une valeur plus contraignante telle que recommandée par l’OMS.

Précisément, les valeurs limites réglementaires à respecter d’ici à 2030 auraient été dépassées en 2024 pour 70 % des Parisiens en ce qui concerne le NO2, les recommandations de l’OMS étant dépassées actuellement sur l’ensemble du territoire parisien comme sur toute l’Île-de-France.

Dans ce contexte, Airparif souligne que son étude « confirme l’impact positif et concret des politiques publiques en faveur de la qualité de l’air et du changement climatique [et] donne des clés de lecture essentielles pour orienter les futures actions visant à poursuivre durablement ces améliorations ».

Toutefois, poursuit l’organisme, « si la situation s’est nettement améliorée avec un gain sanitaire notamment en termes d’espérance de vie et de maladies chroniques, les enjeux de la qualité de l’air au regard de la santé restent néanmoins majeurs à Paris : la pollution de l’air est à l’origine de près de 1 800 décès prématurés par an en 2019 et la survenue et de l’aggravation de pathologies respiratoires et cardiovasculaires chroniques ». Une étude de l’Observatoire régional de santé d’Île-de-France et d’Airparif parue en janvier 2025 montre à cet égard que l’apparition de ces maladies représente, pour les seules particules, un coût de 2,5 milliards d’euros en Île-de-France en 2024.

Quant aux particules ultrafines, particules les plus petites présentes dans l’air (lire notre article), elles constituent un enjeu sanitaire présent et futur notamment pour les populations vivant près des axes routiers – leur surveillance étant requise par la nouvelle directive et les recommandations de l’OMS.

[

La Ville de Paris a déposé un recours en justice contre le plan de protection de l’atmosphère 2025-2030 d’Île-de-France

La Ville de Paris a annoncé, le 27 août 2025, avoir déposé en juin 2025 un recours juridique devant le tribunal administratif de Paris contre le plan de protection de l’atmosphère d’Île-de-France élaboré par l’État en janvier, et qui porte sur la période 2025-2030. Les mesures prévues par ce document, qui fixe la politique de l’État sur le territoire régional, « ne permettront pas de respecter la réglementation européenne applicable à partir de 2030, ni les recommandations de l’OMS », fait valoir la Ville dans un communiqué. En outre, sa mesure phare, la zone à faibles émissions (ZFE), est menacée par le vote qui a eu lieu au Parlement en mai et juin (lire notre article).

La Ville ajoute que la pollution de l’air reste la première cause de mortalité et de maladies chroniques à Paris : l’Observatoire régional de santé IDF estime que 11,4 % les décès annuels dans la capitale sont liés aux particules fines et 5,4 % au dioxyde d’azote. Par ce recours, poursuit le communiqué, « la Ville de Paris entend rappeler à l’État ses obligations: protéger la santé publique et garantir le droit fondamental de vivre dans un environnement sain, consacré par la Charte de l’environnement. »

[

[

Pour en savoir plus

Rapport d’étude d’Airparif : Amélioration de la qualité de l’air à Paris : les facteurs explicatifs, août 2025

Synthèse du rapport d’Airparif : Comment la qualité de l’air s’est-elle améliorée à Paris entre 2012 et 2022 ?, août 2025

Mortalité attribuable à la pollution atmosphérique – ORS – Observatoire régional de santé-IDF – Airparif, février 2022

Maladies chroniques attribuables à la pollution de l’air en Île-de-France : bénéfices sanitaires et économiques d’une amélioration de la qualité de l’air – https://www.airparif.fr/sites/default/files/document_publication/ORS_RAPPORT_maladies_chroniques_pollution_air.pdf, Observatoire régional de santé Île-de-France, janvier 2025

À lire également