Inondations, sécheresses et vagues de chaleur survenues durant l’été 2025 ont engendré 43 milliards d’euros de pertes pour l’Europe

Par : Sophie Sanchez

Régions européennes touchées par des conditions météorologiques extrêmes durant l’été 2025. Source : Usman et al. (2025)

[

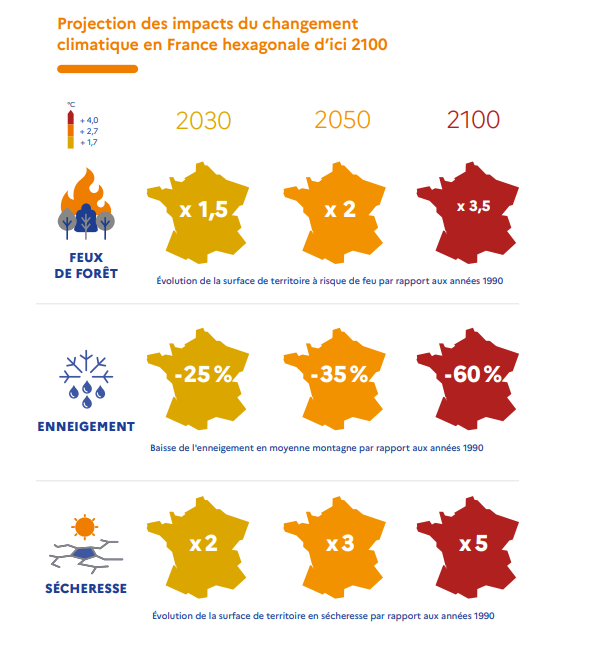

Les phénomènes météorologiques extrêmes ont des répercussions économiques de plus en plus importantes en Europe. Avec la poursuite du changement climatique, ces répercussions devraient s’accentuer au cours des prochaines décennies.

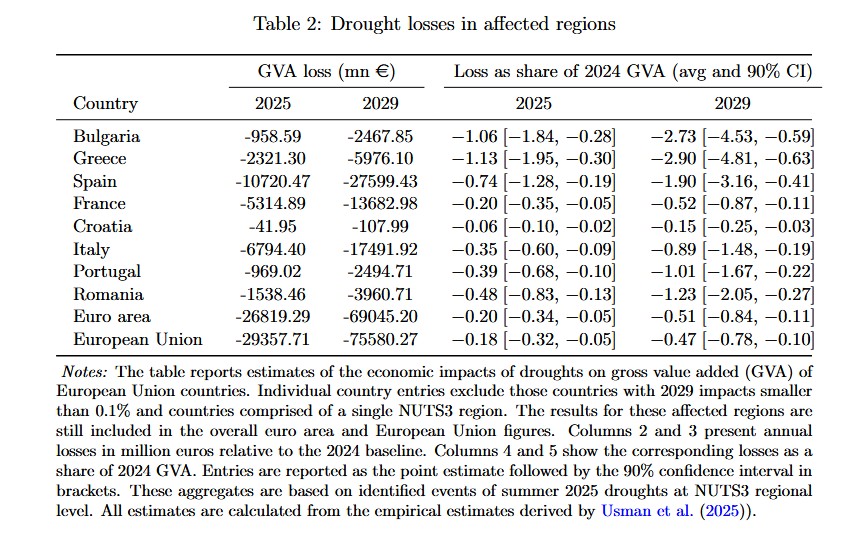

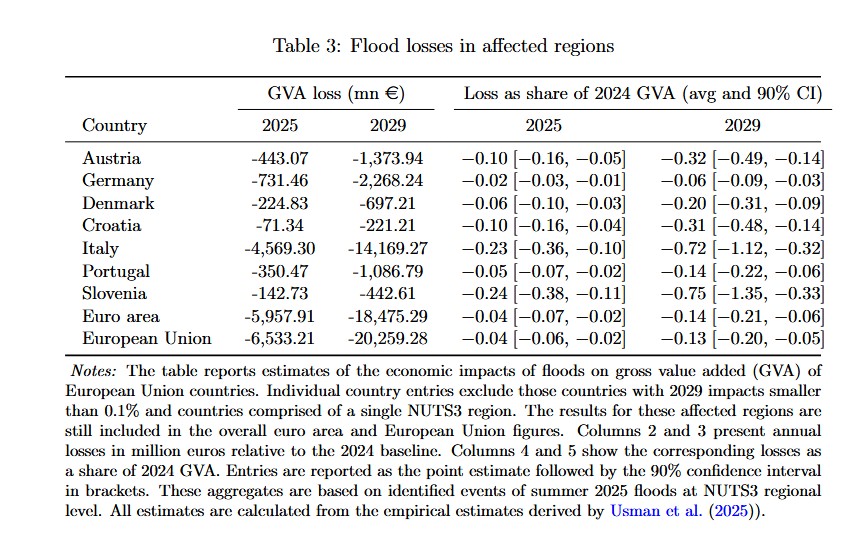

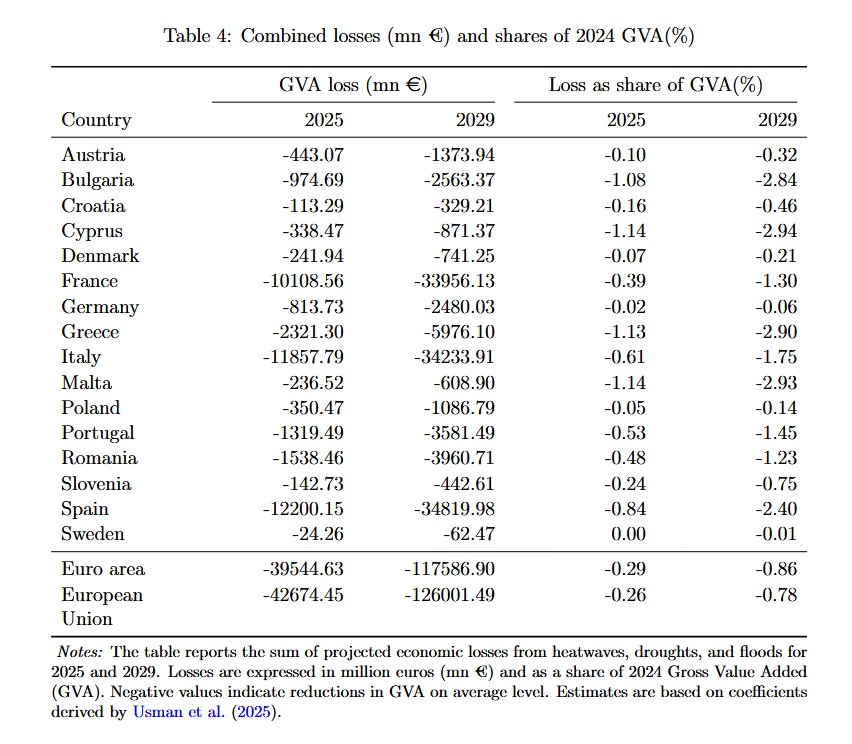

Une étude de l’Université de Mannheim et de la Banque centrale européenne (BCE) rendue publique le 17 septembre 2025 estime « de manière prudente » que les phénomènes météorologiques extrêmes qui se sont produits en Europe au cours de l’été 2025 entraîneront une baisse combinée de la valeur ajoutée brute (VAB) de 43 milliards d’euros en 2025, soit 0,26 % de la production totale de l’Union européenne. Un quart de l’Union européenne (en termes de superficie) a en effet été touché par les inondations, sécheresses et vagues de chaleur cet été.

À long terme, les auteurs de l’étude constatent que l’impact négatif des phénomènes météorologiques extrêmes s’aggrave avec le temps, les effets les plus importants se faisant souvent sentir plusieurs années après l’événement, même dans les régions où aucun autre phénomène extrême ne se produit. Sur la base de ces corrélations historiques, ils estiment que la VAB annuelle dans les régions touchées sera inférieure de 126 milliards d’euros en 2029 par rapport à ce qu’elle aurait été si ces événements ne s’étaient pas produits.

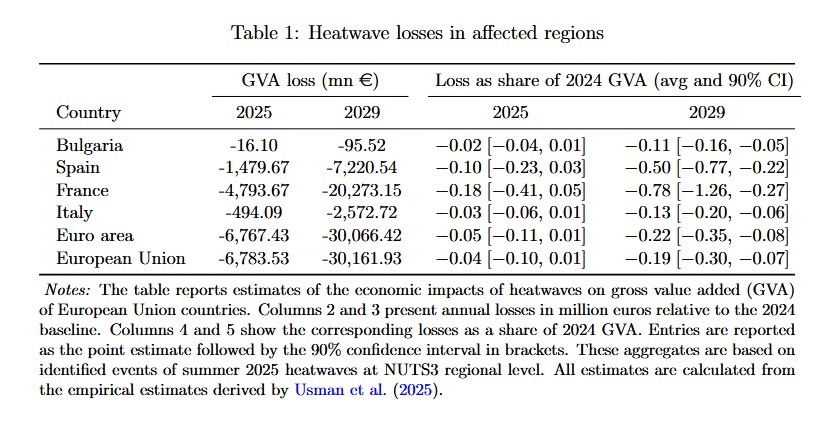

Dans le détail, l’Italie, l’Espagne et la France sont les pays les plus touchés, chacun faisant face à des pertes supérieures à 10 milliards d’euros pour cette année et à 34 milliards d’euros d’ici à 2029.

[

[

Contexte et méthodologie

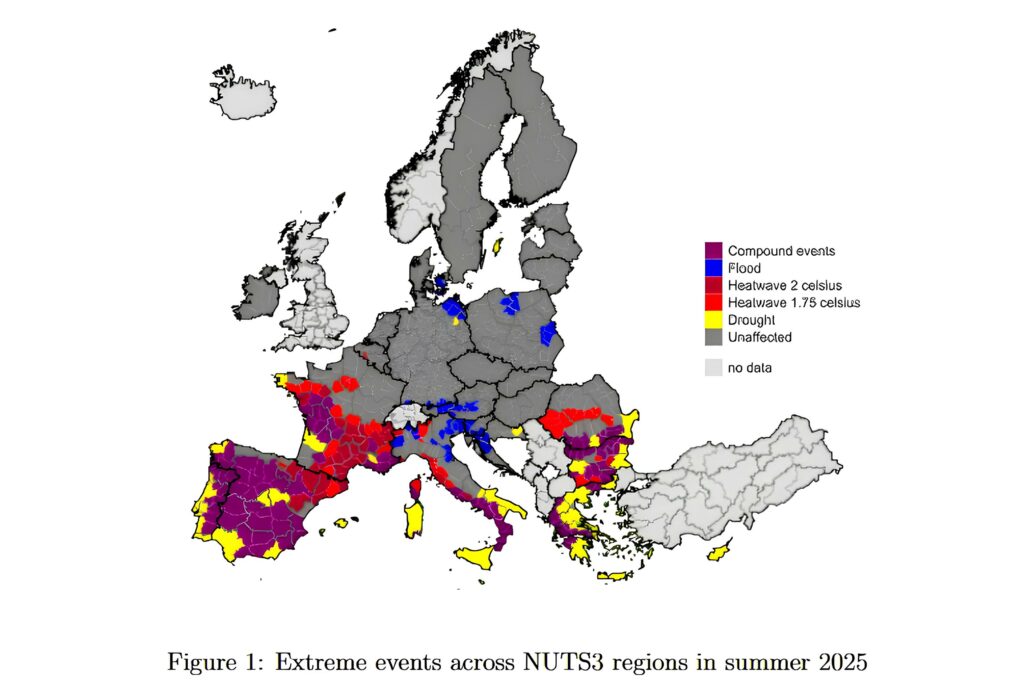

Les trois économistes, Sehrish Usman (Université de Mannheim), Miles Parker et Mathilde Vallat (BCE), qui ont réalisé cette étude, précisent qu’ils se sont concentrés sur l’activité économique dans les régions NUTS3 de l’Union européenne (UE). Il s’agit des plus petites régions disponibles dans la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS – nomenclature of territorial units for statistics) de l’UE.

279 régions NUTS3 – soit un quart du total de l’UE en termes de superficie – ont été touchées par des conditions météorologiques extrêmes durant l’été 2025. Parmi celles-ci, 53 ont connu des conditions extrêmement humides, qualifiées par simplicité d’inondations, 31 ont connu des vagues de chaleur, 130 ont connu des sécheresses et 65 autres ont connu des événements combinés où une vague de chaleur et une sécheresse se sont produites simultanément (*).

Ces experts précisent que leurs estimations qu’ils jugent « prudentes » ne tiennent pas compte des effets combinés des vagues de chaleur et des sécheresses, étant donné l’absence d’estimations historiques pour des occurrences simultanées. Pour les régions où ces deux phénomènes extrêmes se produisent simultanément, l’étude suppose que l’impact serait équivalent à celui d’une région touchée uniquement par la sécheresse.

Deuxièmement, l’étude n’intègre pas l’impact des incendies de forêt, qui ont été importants en juillet et août. Environ 1 million d’hectares ont été brûlés dans l’Union européenne en 2025, dont près de 3 % de la superficie du Portugal. Ces estimations ne tiennent pas non plus compte de tous les impacts économiques des événements extrêmes, tels que leur incidence sur les prix des denrées alimentaires et l’impact de l’adaptation et des coûts qui y sont associés.

[

[

Coûts directs et coûts indirects, impact sociétal, pertes de services écosystémiques

[

Pertes dues à la canicule dans les régions touchées. Source : Usman et al. (2025)

[

Pertes dues à la sécheresse dans les régions touchées. Source : Usman et al. (2025)

[

Pertes dues aux inondations dans les régions touchées. Source : Usman et al. (2025)

[

Les trois économistes rappellent en préambule que l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) estime que les phénomènes climatiques extrêmes ont causé des pertes matérielles équivalentes à 738 milliards d’euros en 2023 entre 1980 et 2023, dont un cinquième s’est produit entre 2021 et 2023. Les pertes économiques sont appelées ainsi pour les différencier des pertes assurées (qui s’inscrivent, elles, dans le monde de l’assurance).

Cette terminologie est toutefois trompeuse, font valoir les trois auteurs, car elle n’intègre pas tous les coûts économiques directs, sans parler des coûts indirects des catastrophes. Par exemple, les vagues de chaleur causent souvent peu de pertes matérielles, à l’exception des récoltes. A l’inverse, les principaux canaux économiques d’impact direct, tels que la baisse de productivité et de production dans les secteurs de la construction et de l’hôtellerie, ne sont pas pris en compte.

Il faut aussi tenir compte des pertes économiques résultant d’impacts indirects qui vont au-delà de l’impact initial. Par exemple, la perte subie par une usine détruite par une inondation comprend non seulement la valeur des actifs, mais aussi le flux de production interrompu jusqu’à ce que l’usine soit reconstruite (en supposant qu’elle le soit effectivement). La baisse de production due à la destruction et à la perturbation, ainsi que le détournement de ressources vers la reconstruction, signifient que d’autres secteurs, initialement non touchés, peuvent également souffrir d’une baisse de la demande et de l’activité.

Les auteurs relèvent également que l’impact sociétal des catastrophes va au-delà des pertes économiques pures et qu’il y a des coûts humains. Près d’un quart de million de citoyens de l’UE ont perdu la vie à cause de phénomènes météorologiques extrêmes entre 1980 et 2023 selon l’Agence européenne pour l’environnement. L’année 2025 n’a pas fait exception : la vague de chaleur qui a touché l’Europe fin juin/début juillet aurait causé plus de 2 300 décès supplémentaires dans 12 grandes villes européennes.

Les pertes en termes de services écosystémiques (les services rendus par les écosystèmes) doivent aussi être intégrées. Les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur peuvent endommager les écosystèmes et réduire les services essentiels qu’ils fournissent à la société. Dans le cadre du projet de comptabilité intégrée du capital naturel de la Commission européenne, les services écosystémiques au sein de l’UE ont été évalués à plus de 234 milliards d’euros en 2019. De plus, de nombreuses fonctions écosystémiques, telles que la filtration de l’air et de l’eau, apportent une valeur qui n’est pas suffisamment mesurée dans les mesures économiques standard, insistent les auteurs. En conséquence, la dégradation des services écosystémiques peut réduire le bien-être et la capacité productive future, même si la VAB mesurée semble inchangée.

[

Inflation et coûts d’adaptation

Les catastrophes ont également une incidence sur les équilibres budgétaires par le biais de trois canaux principaux : elles réduisent les recettes fiscales en raison du ralentissement général de l’activité, elles augmentent les prestations versées en raison de la hausse du chômage et elles suscitent un accroissement des autres dépenses en raison des fonds alloués pour soutenir les régions touchées.

À cet égard, les trois experts notent qu’historiquement, les gouvernements des économies avancées ont généralement agi de manière anticyclique et augmenté les déficits en réponse à une catastrophe majeure. À mesure que le niveau d’endettement augmente dans les économies avancées et que le changement climatique entraîne des événements extrêmes plus fréquents et plus intenses, le risque grandit que les autorités budgétaires des économies avancées soient confrontées à des décisions plus difficiles quant à leur réponse à ces événements, préviennent-ils.

Autre incidence, de plus en plus d’éléments tendent à prouver que les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur entraînent une augmentation des prix des denrées alimentaires. Ces hausses de prix touchent en particulier les consommateurs des régions à revenus relativement faibles, ainsi que les ménages à faibles revenus des régions relativement plus riches, car l’alimentation représente une part plus importante des dépenses totales de ces ménages. Confrontés à la hausse du coût des denrées alimentaires, les ménages à faibles revenus sont confrontés à un choix difficile : réduire leur consommation alimentaire (ce qui menace leur sécurité alimentaire), obtenir des calories à partir de sources moins nutritives (ce qui menace leur santé à long terme) ou réduire leurs dépenses pour d’autres produits de première nécessité.

Enfin, l’étude souligne que s’il est possible de réduire l’impact des événements extrêmes en investissant dans des mesures telles que la protection contre les inondations, la climatisation ou encore l’irrigation, l’adaptation a un coût. Si les pays ont en moyenne réussi à protéger l’agriculture des effets du changement climatique, cela s’est fait au prix d’une réduction des investissements dans d’autres secteurs, ce qui a freiné la croissance des revenus à long terme.

[

Conclusion

[

Pertes combinées dans les régions touchées. Source : Usman et al. (2025)

Les auteurs de l’étude précisent que le tableau ci-dessus présente les pertes économiques cumulées en millions d’euros pour 2025 et 2029, tant en termes absolus qu’en pourcentage de la VAB.

Dans l’ensemble, les différents pays européens sont confrontés à des risques différents liés aux phénomènes météorologiques extrêmes :

- Les pays du sud de l’Europe, notamment l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Grèce, font face à des risques plus élevés de vagues de chaleur et de sécheresses ;

- Les pays du nord et du centre, comme le Danemark, la Suède et l’Allemagne, subissent des dommages relativement moins importants, mais la fréquence et l’ampleur de ces événements, en particulier les inondations, augmentent également dans ces régions ;

- Les petites économies comme la Bulgarie, Malte et Chypre sont très vulnérables et subissent des pertes substantielles en pourcentage de la VAB.

Les auteurs relèvent que « ces estimations sont entourées d’une grande incertitude », due aux répercussions inconnues sur les régions initialement non touchées, à l’impact de l’adaptation à la suite des événements extrêmes de ces dernières années et à l’impact total des incendies de forêt qui se sont généralisés au cours de l’été 2025. Ils soulignent que des recherches supplémentaires seront nécessaires pour affiner ces résultats et fournir aux décideurs politiques les informations nécessaires pour réagir de manière efficace, ce alors que les estimations des pertes économiques liés aux évènements climatiques sont souvent très tardives, ce qui peut entraver la réaction de ces mêmes décideurs.

(*) La carte publiée inclut l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège qui font partie de l’espace économique européen mais ne sont pas membres de l’UE.

[

Pour en savoir plus

Étude sur l’impact économique des phénomènes météorologiques survenus durant l’été 2025