Bilan de la qualité de l’air en France en 2024 : quatre polluants présentent des dépassements des normes réglementaires (NO2, PM10, O3, Ni)

Par : Sophie Sanchez

© Istock – Vlad Orlov

[

Le ministère de la Transition écologique (MTE) a publié le 14 octobre 2025 son Bilan de la qualité de l’air extérieur en France en 2024, conformément à l’article L.221-6 du Code de l’environnement. Ce bilan présente les principales tendances observées sur la période 2000-2024 pour les 12 polluants réglementés : dioxyde de soufre (SO2) ; dioxyde d’azote (NO2) ; ozone (O3) ; particules (PM10 et PM2,5) ; monoxyde de carbone (CO) ; benzène (C6H6) ; plomb (Pb), arsenic (As), cadmium (Cd), nickel (Ni), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), principalement le benzo[a]pyrène (B[a]P).

L’année 2024, dont ce rapport fournit un aperçu, confirme à nouveau, fait valoir le MTE, que « des progrès significatifs ont été accomplis dans la réduction des émissions de polluants atmosphériques à la suite des actions impulsées tant à l’échelle nationale qu’au niveau local. Ces progrès se reflètent dans l’évolution des concentrations en polluants dans l’air ». « La France, poursuit le document, demeure toutefois confrontée à des dépassements des normes réglementaires de la qualité de l’air pour la protection de la santé humaine dans certaines agglomérations, ainsi qu’à des épisodes de pollution à l’ozone ou aux particules en France métropolitaine, dans les Antilles et en Guyane ».

[

La qualité de l’air s’est globalement améliorée sur la période 2000-2024

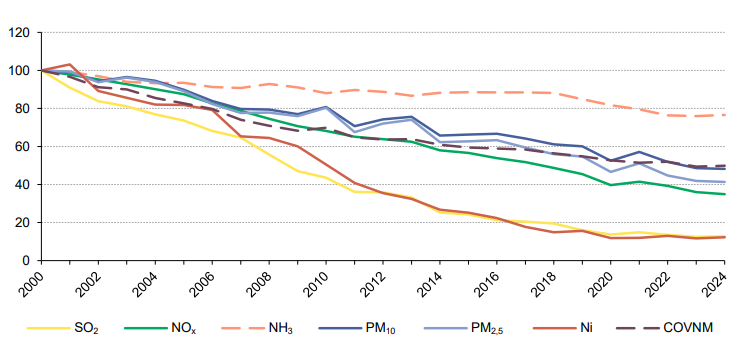

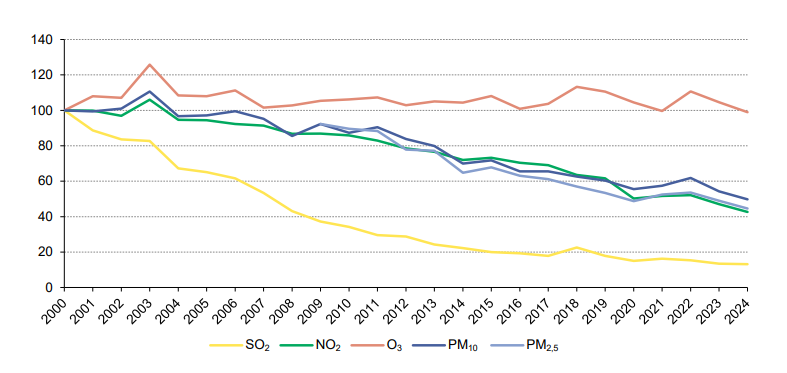

Évolution des émissions anthropiques de certains polluants, en indice base 100 des émissions en 2000 – Source : Citepa, avril 2025 / CGDD/SDES

[

La baisse des émissions, amorcée il y a plusieurs années à la suite de la mise en place de stratégies et plans d’action, a permis une amélioration globale de la qualité de l’air en France.

Les émissions anthropiques de certains polluants sont réglementées au niveau international ou européen. Sur la période 2000-2024, les émissions françaises de la plupart de ces polluants ont diminué.

Ainsi, la baisse atteint

- 65 % pour les oxydes d’azote (NOx),

- respectivement 52 % et 59 % pour les particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm (PM10) et celles de diamètre inférieur ou égal à 2,5 µm (PM2,5) ;

- et 87 % pour le dioxyde de soufre (SO2).

Ces améliorations font suite à la mise en œuvre de stratégies et plans d’action nationaux et territoriaux pour réduire les émissions dans différents secteurs d’activité.

Les concentrations diminuent également pour la majorité des polluants mais des dépassements des normes réglementaires de qualité de l’air, moins étendus et moins nombreux, persistent sur certaines parties du territoire. La qualité de l’air fluctue également du fait des conditions météorologiques qui peuvent être favorables à la dispersion atmosphérique ou, à l’inverse, engendrer l’accumulation de polluants dans l’air, notamment lors d’épisodes de pollution.

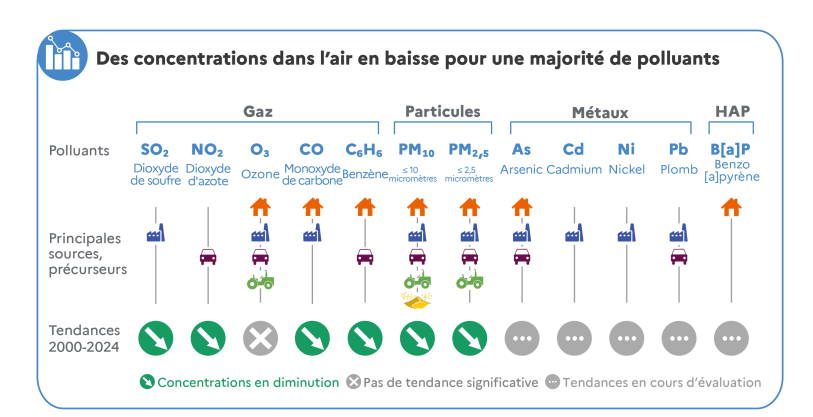

Les concentrations de la plupart des polluants ont diminué sur la période 2000-2024

Tendances d’évolution des concentrations des polluants réglementés sur la période 2000-2024 – Source : Bilan de la qualité de l’air extérieur en France en 2024, CGDD/SDES

[

L’air que l’on respire

Les concentrations de polluants caractérisent la qualité de l’air que l’on respire et sont exprimées le plus souvent en microgrammes par mètre cube d’air (μg/m3). Ces concentrations sont mesurées en différents points du territoire français, majoritairement dans les villes où s’observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée, à proximité de sources d’émission importantes (trafic routier, industries), ainsi que dans des zones éloignées de ces sources (fond urbain).

Ces mesures de concentrations sont issues du réseau de stations du dispositif national de surveillance de la qualité de l’air. Ces mesures permettent de représenter la distribution des concentrations de certains polluants dans l’air ambiant sur l’ensemble du territoire, notamment sous forme de cartographies ou via un indice de pollution national en milieu urbain.

[

[

Concentrations des polluants SO2, NO2, PM10 et PM2,5 de fond en milieu urbain

Les concentrations moyennes annuelles de fond en SO2 en milieu urbain ont fortement baissé, pour atteindre des niveaux proches d’un bruit de fond depuis plusieurs années. Des fluctuations peuvent être observées d’une année à l’autre, mais concernent des concentrations très faibles. En 2024, elles sont comprises entre 0 et 3 µg/m3 en moyenne annuelle en fond urbain.

Sur la période 2000-2024, les concentrations moyennes annuelles en fond urbain en NO2, PM10 et PM2,5 (sur la période 2009-2024 s’agissant des PM2,5) ont également diminué, bien que plus modérément. En 2024, ces concentrations sont comprises entre 2 et 27 µg/m3 pour le NO2, entre 9 et 26 µg/m3 pour les PM10 et entre 4 et 13 µg/m3 pour les PM2,5.

Concernant le NO2, la baisse des concentrations mesurées en fond urbain s’accentue en fin de période, entre 2019 et 2024. Pour les PM10 et les PM2,5, malgré une tendance globale à la baisse, des variations interannuelles sont enregistrées, leur présence dans l’air étant à la fois liée aux émissions anthropiques et aux émissions naturelles (brumes de sable notamment), à la formation de particules secondaires dues aux émissions de précurseurs gazeux tels que le NH3, les NOx, le SO2 et les COV et aux conditions météorologiques et au transport à longue distance de polluants.

Évolution des concentrations moyennes annuelles pour le SO2, le NO2, les PM10 et les PM2,5 et des concentrations en pic saisonnier pour l’O3 en fond urbain, en indice base 100 des concentrations en 2000 (2009 pour les PM2,5) – Source : Geod’air, juillet 2025/SDES

[

Concentrations d’O3 en fond urbain

Contrairement aux autres polluants, les teneurs en O3 en pic saisonnier en fond urbain ne suivent pas de tendance statistiquement significative sur l’ensemble de la période. Des niveaux particulièrement élevés ont été constatés en 2003, de 2018 à 2020 et en 2022, années marquées par d’importants épisodes de canicule. Les concentrations maximales en O3 sont généralement observées en milieux rural et périurbain, compte tenu des mécanismes de formation de ce polluant. En effet, n’ayant pas de source directe dans l’atmosphère, l’O3 est un polluant exclusivement secondaire qui se forme sous l’effet du rayonnement solaire et de réactions chimiques complexes entre différents polluants, en particulier les NOx et les composés organiques volatils (COV).

[

[

Concentrations des polluants SO2, NO2, PM10 et PM2,5 à proximité du trafic routier

Sur l’ensemble des stations de mesure du territoire national, les concentrations moyennes annuelles sont 1,9 fois plus élevées à proximité du trafic routier qu’en fond urbain pour le NO2, 1,3 fois pour les PM10 et 1,3 fois pour les PM2,5. Pour le SO2, les valeurs maximales sont mesurées à proximité d’industries et sont en moyenne annuelle 1,2 fois plus élevées que celles mesurées en fond urbain.

Des tendances à la baisse sont constatées à proximité du trafic routier pour les concentrations moyennes annuelles en NO2, PM10, PM2,5 et CO. Il en est de même pour les concentrations moyennes annuelles de SO2 à proximité d’industries.

[

[

Dépassement des normes réglementaires de qualité de l’air : évolution 2000-2024

Malgré l’amélioration globale de la qualité de l’air, des dépassements des normes réglementaires de qualité de l’air à court terme (épisodes de pollution notamment) et à long terme subsistent en certains points du territoire.

Sur la période 2000-2024, le non-respect des normes réglementaires de qualité de l’air, fixées au niveau européen, a principalement concerné le NO2 (valeur limite), l’O3 (valeur cible), et, pour certaines années, les PM10 (valeurs limites) et les PM2,5 (valeur limite). Les dépassements sont principalement localisés dans les agglomérations pour ces polluants, à l’exception de l’O3 pour lequel les dépassements sont également fréquents en milieu rural.

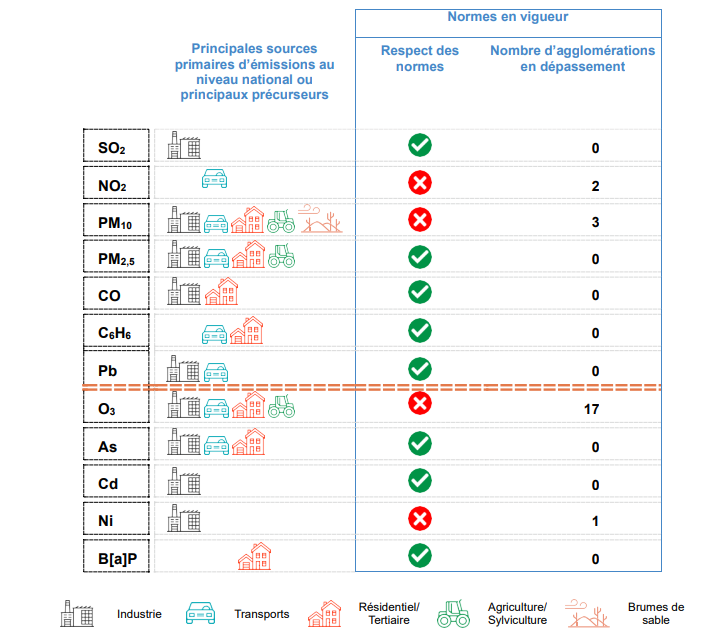

Synthèse des dépassements des normes réglementaires de qualité de l’air en vigueur en 2024 (en moyenne sur la période 2022-2024 pour l’O3). Les polluants situés au-dessus de la ligne en pointillés rouges sont réglementés par des valeurs limites et ceux situés en dessous de cette ligne par des valeurs cibles – Sources : Géod’air, juillet 2025/Citepa, avril 2025/ CGDD/SDES

[

Les normes réglementaires de qualité de l’air

La réglementation européenne fixe des normes de qualité de l’air pour la protection de la santé humaine ainsi que pour la protection de la végétation. Ces normes, fondées sur les connaissances scientifiques, sont le fruit de négociations entre les États membres.

Il existe différents types de normes :

- les valeurs limites qui ont un caractère contraignant et qui doivent être respectées impérativement dans un délai donné pour protéger la santé humaine et/ou l’environnement. Elles correspondent à « des niveaux fixés sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint » ;

- les valeurs cibles qui ont un caractère non contraignant et qui sont à atteindre dans la mesure du possible pour protéger la santé humaine et/ou l’environnement. Elles correspondent à « des niveaux fixés dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée ». « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour veiller à ce que les valeurs cibles soient atteintes » ;

- le seuil d’information et de recommandation et le seuil d’alerte qui permettent d’informer le public et de déclencher des actions pour protéger la population en cas d’épisodes de pollution de l’air. Quand ces seuils sont dépassés ou risquent de l’être, des procédures préfectorales sont déclenchées afin de protéger la population ;

- les objectifs à long terme qui correspondent à « des niveaux à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement ». « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour veiller à ce que les objectifs à long terme soient atteints ». La réglementation française fixe également des objectifs de qualité qui s’apparentent à des objectifs à long terme ;

- les niveaux critiques qui ont une visée écologique pour protéger spécifiquement la végétation et les écosystèmes naturels et qui sont définis pour quelques polluants.

Source : CGDD-SDES, Bilan de la qualité de l’air extérieur en France en 2024

[

Depuis 2011, le pourcentage d’agglomérations ne respectant pas ces normes réglementaires de qualité de l’air pour le NO2 a continûment diminué, après avoir connu des fluctuations plus marquées au cours de la décennie précédente. En 2024, le pourcentage d’agglomérations concernées par des dépassements est de 1,2 % (deux agglomérations), contre 1,8 % en 2023 (trois agglomérations). Il reste nettement inférieur aux pourcentages observés dans la décennie 2000 (12 à 26 % des agglomérations en dépassement selon les années sur la période 2000-2010). L’année 2020 a connu une baisse importante du pourcentage d’agglomérations avec des dépassements de normes réglementaires de qualité de l’air, en lien avec les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les grandes agglomérations (plus de 250 000 habitants), et dans une moindre mesure, celles de taille moyenne (50 000 à 250 000 habitants), sont les plus concernées par ces dépassements, exclusivement sur des stations situées à proximité du trafic routier depuis 2016.

Pour le NO2, l’ampleur de ces dépassements a également baissé. En effet, en 2019, deux agglomérations sur les 174 ayant bénéficié de mesures cette année-là, présentaient une concentration moyenne annuelle maximale en NO2 de plus de 50 % supérieure à la norme réglementaire. En 2024, pour les deux seules agglomérations sur 165 présentant des dépassements de la norme réglementaire annuelle (Paris et Montpellier), les concentrations annuelles maximales sont supérieures à celle-ci de moins de 10 % pour l’une et entre 10 et 30 % pour l’autre. La concentration moyenne annuelle maximale toutes agglomérations confondues a continûment baissé : 83 µg/m3 en 2017, 80 µg/m3 en 2018, 73 µg/m3 en 2019, 59 µg/m3 en 2021, 52 µg/m3 en 2022, 46 µg/m3 en 2023 et 44 µg/m3 en 2024. En outre, les évaluations réalisées par les Aasqa permettent de constater la baisse drastique du nombre estimé de personnes exposées à ces dépassements dans les zones toujours en litige.

En Île-de-France, le nombre estimé de personnes exposées a ainsi baissé de plus de 99 % : alors qu’il était d’environ 500 000 en 2019, il n’est plus que de 800 personnes en 2024 (5 000 en 2023, 40 000 en 2022, 60 000 en 2021). Selon Airparif, la baisse de 40 % des concentrations annuelles en NO2 sur Paris entre 2012 et 2022 s’explique pour moitié par la modernisation du parc roulant en partie impulsée par la zone à faibles émissions mobilité, pour un quart par la réduction du trafic routier et pour le quart restant par des mesures prises pour d’autres sources de pollution à Paris et au-delà. Sur la métropole de Lyon, la population potentiellement exposée à ces dépassements est passée de 15 200 personnes en 2019 à aucune en 2024.

Le pourcentage d’agglomérations ne respectant pas les normes réglementaires de qualité de l’air pour les PM10 est également en forte diminution depuis 2011, après des fluctuations assez marquées entre 2007 et 2010 : alors que 19 % des agglomérations présentaient des dépassements en 2011, seul 1,8 % est dans cette situation en 2024. Ce pourcentage était même nul en 2020 avec des teneurs historiquement faibles qui s’expliquent notamment par les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

L’année 2024 a toutefois été marquée par plusieurs épisodes de pollution aux PM10 (d’ampleur nationale ou locaux) avec des apports naturels de particules naturelles issues de brumes de sable, aussi bien dans les Antilles et en Guyane qu’en France métropolitaine qui ont contribué aux dépassements de la norme réglementaire journalière. L’ampleur des dépassements de la norme journalière réglementaire varie selon les années et les zones géographiques sur la période 2019-2024 : dans l’agglomération de Paris, elle a ainsi fortement baissé jusqu’à devenir nulle alors que, dans les Antilles et en Guyane, elle varie d’une année à l’autre, fortement influencée par l’apport de particules par les brumes de sable saharien.

À Mamoudzou (Mayotte), des dépassements très importants de la norme journalière réglementaire sont observés depuis le début des mesures réglementaires en 2021. L’étude réalisée avec l’Aasqa a permis d’identifier la fraction grossière (particules dont le diamètre est compris entre 2,5 et 10 µm) comme contributrice majoritaire aux concentrations enregistrées de PM10, dont la source la plus probable serait la remise en suspension de particules au sol par le trafic routier.

S’agissant des PM2,5, depuis 2015 aucune agglomération n’a enregistré de dépassement de la norme réglementaire de qualité de l’air en vigueur en 2024.

Si les concentrations maximales d’O3 sont le plus souvent observées en milieux rural et périurbain, des dépassements de norme réglementaire de qualité de l’air affectent également les agglomérations. Sur la période 2000-2024, le pourcentage d’agglomérations avec des dépassements de la norme réglementaire de qualité de l’air en moyenne triennale fixée pour la protection de la santé humaine connaît des fluctuations assez marquées, en lien notamment avec les conditions climatiques. Les proportions les plus élevées sont observées dans la première moitié des années 2000 avec au maximum 66 % des agglomérations concernées par des dépassements (soit 112 agglomérations). Ce pourcentage se réduit ensuite pour fluctuer entre 14 et 23 % en moyenne triennale dans la première moitié de la décennie 2010. Il remonte ensuite significativement en fin de période, tiré par les niveaux élevés de concentrations observés entre 2018 et 2020, années marquées par des épisodes importants de canicule.

En 2024, les conditions météorologiques n’étaient pas favorables à une formation importante de ce polluant. Le pourcentage d’agglomérations en dépassement de la norme réglementaire de qualité de l’air en moyenne sur 2022-2024 est le plus faible jamais observé avec 10 % des agglomérations concernées. Ce pourcentage est tiré à la baisse par les faibles niveaux d’O3 mesurés en 2024. Contrairement au NO2 et aux PM10, les agglomérations les plus touchées sont celles de moyenne et de petite taille (moins de 50 000 habitants), de même que les zones rurales. L’ampleur des dépassements de la norme réglementaire a diminué sur la période 2019-2024 avec moins d’agglomérations dépassant de plus de 30 % la norme réglementaire.

[

Nombre d’agglomérations concernées par des dépassements des normes réglementaires de qualité de l’air en 2024

Parmi les douze polluants faisant l’objet de normes réglementaires de qualité de l’air aux niveaux national et européen, quatre présentent des dépassements de ces normes en 2024 : NO2 et PM10 (valeurs limites), O3 et Ni (valeurs cibles). Pour l’O3, ces dépassements (calculés en moyenne sur la période 2022-2024) concernent 17 agglomérations. Pour le NO2, les PM10 et le Ni, ces dépassements ne concernent que respectivement deux, trois et une agglomérations. Pour le NO2, l’ampleur des dépassements et le nombre estimé de personnes exposées à ces dépassements ont diminué drastiquement depuis 2019.

L’année 2024 a été par ailleurs marquée par plusieurs épisodes de pollution aux PM10 (d’ampleur nationale ou locaux) avec des apports naturels de particules issues de brumes de sable, aussi bien dans les Antilles et en Guyane qu’en France métropolitaine. Aucun épisode de pollution à l’O3 d’ampleur nationale n’est observé en France métropolitaine.

Les agglomérations affectées par des dépassements des normes réglementaires de qualité de l’air en vigueur en 2024 se situent dans l’est, le sud et le sud-est de la France métropolitaine, en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans les DROM (Guyane, Martinique et Mayotte).

Pour le NO2, le nombre d’agglomérations présentant des dépassements des valeurs limites en 2024 est le plus faible jamais mesuré, à égalité avec l’année 2020. Deux agglomérations sont concernées (Paris et Montpellier), soit 1,2 % des agglomérations disposant de mesures de NO2 en 2024.

Pour les PM10, les agglomérations qui ne respectent pas les normes réglementaires sont au nombre de trois en 2024, soit 1,8 % des agglomérations : Cayenne (Guyane), Fort-de-France (Martinique) et Mamoudzou (Mayotte). Le phénomène naturel des brumes de sable a contribué de manière importante aux concentrations de PM10 pour quelques jours à Cayenne et Fort-de-France. À Mamoudzou, l’étude réalisée avec l’Aasqa a permis d’identifier la fraction grossière (particules dont le diamètre est compris entre 2,5 et 10 µm) comme contributrice majoritaire aux concentrations enregistrées de PM10, dont la source la plus probable serait la remise en suspension de particules au sol par le trafic routier.

Pour le Ni, la norme réglementaire n’est dépassée que dans l’agglomération de Béthune sous influence industrielle sur la plateforme industrielle d’Isbergues. Cette situation perdure depuis plusieurs années avec une concentration annuelle en augmentation de 2016 (29 ng/m3) à 2020 (85 ng/m3) puis une concentration annuelle supérieure ou égale à 58 ng/m3 les années suivantes (69 ng/m3 en 2024), pour une norme réglementaire fixée à 20 ng/m3 en moyenne annuelle. Le principal industriel concerné a réalisé des études relatives à la connaissance et la maîtrise des émissions diffuses et canalisées de Ni de son site et met en place un plan d’action visant à réduire ses émissions. Par arrêté du 7 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais a imposé à cet exploitant de nouvelles mesures destinées à renforcer la surveillance et réduire les émissions de Ni. Par ailleurs, par arrêtés du 4 février 2025, le préfet a prescrit des dispositions à trois autres exploitants de la plateforme industrielle d’Isbergues, afin d’améliorer le suivi et le contrôle de leurs émissions de Ni.

Pour l’O3, la norme réglementaire est dépassée en moyenne sur 2022-2024 dans 17 agglomérations, contre 22 sur la période 2021-2023. Bien qu’encore important, ce nombre est le plus faible jamais observé depuis 2000. Les agglomérations concernées (10 %) sont de tailles très variables : environ deux tiers d’entre elles comptent moins de 100 000 habitants et même, pour 40 % d’entre elles, moins de 35 000 habitants. Ces agglomérations se situent dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Quelques dépassements sont également mesurés hors agglomération dans ces mêmes zones, comme pour la période 2021-2023.

[

Épisodes de pollution d’ampleur nationale

Des épisodes de pollution d’ampleur nationale, plus ou moins intenses selon les conditions météorologiques, peuvent survenir chaque année en France et à des périodes différentes selon les polluants. Depuis 2014, la France a été touchée exclusivement par des épisodes de pollution d’ampleur nationale aux PM10 et à l’O3.

- Pour l’O3, ils interviennent de mai à septembre durant les périodes de fort ensoleillement et de chaleur. À cet égard, alors que par le passé la pollution à l’ozone était un enjeu sur tout le territoire (lire notre article), les périodes avec des concentrations d’O3 importantes ont été très rares durant l’été 2024 et aucun épisode d’ampleur nationale n’est survenu l’an dernier.

- D’une manière générale, aucun épisode d’ampleur nationale au SO2 n’est constaté. Les hausses de concentrations observées pour ce polluant sont limitées aux zones industrielles, portuaires et aéroportuaires et à des durées n’excédant pas quelques heures. Des événements naturels (éruptions volcaniques) peuvent également y contribuer.

[

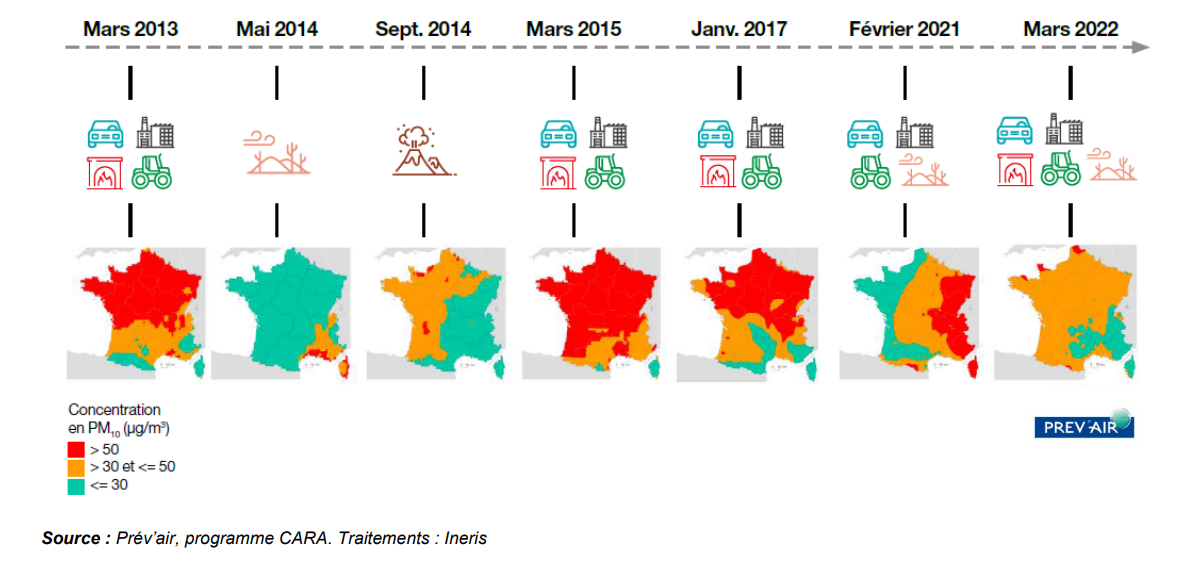

Épisodes de pollution aux PM10 d’ampleur nationale – Source : Prév’air, programme Cara/Ineris, CGDD/SDES

- Pour les PM10, les épisodes de pollution peuvent survenir en conditions hivernales, notamment sous l’effet des émissions du chauffage résidentiel au bois – comme lors de l’hiver 2016-2017 ou au printemps, avec des émissions de NH3 liées aux activités agricoles qui s’ajoutent et interagissent avec les émissions des activités industrielles, des transports et du chauffage résidentiel – comme en 2014, 2015 et 2018. Des phénomènes naturels, tels que le transport de panaches volcaniques ou plus fréquemment de particules issues de phénomènes naturels de brumes de sable en provenance du Sahara, peuvent également conduire à des augmentations parfois conséquentes des concentrations de particules, comme celles que l’on observe régulièrement en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. Les feux de forêts ou la pratique de l’écobuage peuvent aussi contribuer à une dégradation de la qualité de l’air. À cet égard, l’année 2024 a été marquée par plusieurs épisodes de pollution aux PM10 (d’ampleur nationale ou locaux) avec des apports

naturels de particules issues de brumes de sable, aussi bien dans les Antilles et en Guyane qu’en France métropolitaine.

La liste des polluants surveillés s’étoffe aux niveaux français et européen

La surveillance évolue au niveau européen avec la nouvelle directive sur la qualité de l’air ambiant (2024/2881) entrée en vigueur le 10 décembre 2024 (lire notre article). Chaque État membre dispose de deux ans pour la transposer dans son droit national, soit jusqu’au 10 décembre 2026. Cette directive introduit des exigences renforcées en matière de surveillance :

– obligation de mesurer certains polluants émergents, tels que les particules ultra-fines (PUF) ou le carbone suie ;

– mise en place de « super sites » de surveillance implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond et destinés à recueillir des données à long terme. Ces dispositions permettront d’améliorer les connaissances scientifiques des effets sur la santé et l’environnement des polluants émergents suivis, qui sont pour le moment insuffisantes pour établir des valeurs guides ou des normes réglementaires.

Les « super sites » se distinguent des stations classiques de surveillance par la colocalisation de mesures simultanées de nombreux paramètres. Outre les polluants réglementés traditionnels (PM2,5, PM₁₀, NO₂, O₃, benzène, B[a]P, métaux lourds, SO₂), ils assurent la mesure de nouveaux paramètres dans des environnements de fond dont la surveillance n’était pas obligatoire au niveau européen :

• PUF en nombre et en distribution granulométrique ;

• Carbone suie, indicateur clé de la pollution liée à la combustion ;

• NH₃, précurseur de particules secondaires ;

• Composition chimique des particules (nitrates, sulfates, ammonium, sels, carbone élémentaire et organique, levoglucosan – traceur du chauffage au bois) pour améliorer l’identification des sources à l’origine de la formation des particules ;

• Composition chimique des dépôts atmosphériques (métaux lourds et hydrocarbonés aromatiques polycycliques) ;

• Potentiel oxydant (PO) des particules, indicateur indirect et qualitatif développé pour mieux prendre en compte l’impact de la composition chimique des particules sur leur toxicité potentielle. Le PO permet d’évaluer la capacité des particules à provoquer un stress oxydatif, mécanisme impliqué dans l’inflammation et les maladies respiratoires et cardiovasculaires.

En complément de ces « super sites », les PUF et possiblement le carbone suie devront être mesurés à proximité de sources comme les zones portuaires et aéroportuaires, les axes routiers, les industries ou le chauffage résidentiel.

La nouvelle directive précise que chaque État membre devra garantir un maillage territorial minimal. Pour la surveillance en contexte urbain, la directive prévoit ainsi un minimum d’un « super site » pour 10 millions d’habitants. En ce qui concerne les « super sites » ruraux, un critère de densité par superficie est fixé avec un « super site » pour 100 000 km². Le dispositif français s’appuiera donc sur un nombre minimum de six « super sites » urbains et six « super sites » ruraux qui devront être représentatifs d’une zone d’au moins plusieurs km².

En plus des exigences en nombre et en typologie d’environnement, des critères de micro-implantation fixés par la directive garantissent que les mesures reflètent fidèlement l’exposition moyenne de la zone et non des conditions locales atypiques (mauvaises conditions de dispersion des masses d’air, etc.).