Émissions de gaz à effet de serre en France : estimation de l’année 2023 avec les données Secten du Citepa

Par : Colas Robert - Ariane Druart

Le Citepa a mis à jour son estimation des émissions de gaz à effet de serre, publiée dans l’édition 2024 du rapport Secten. Ces nouveaux résultats permettent d’éclairer la trajectoire récente de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France.

En bref

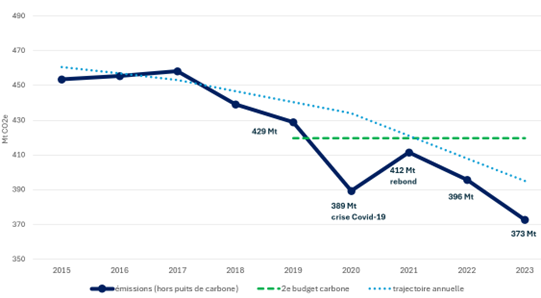

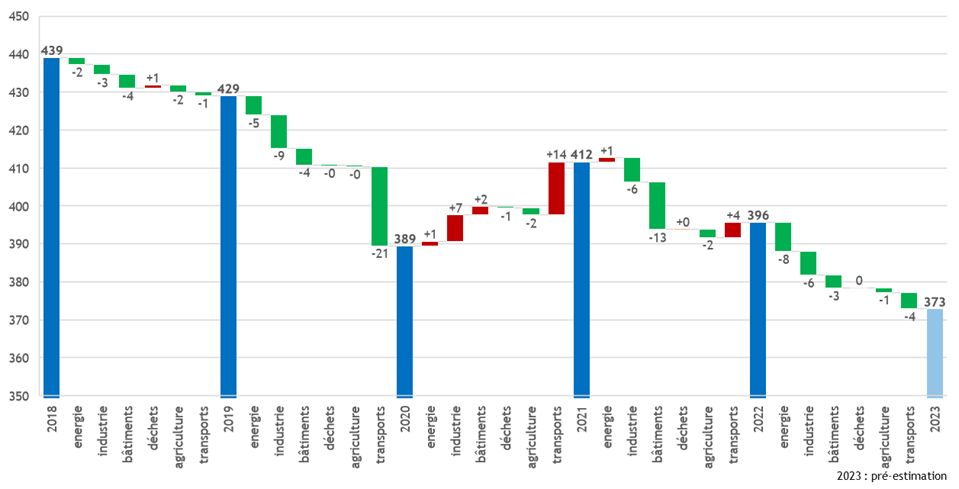

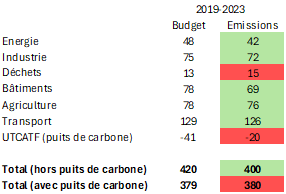

Les émissions de gaz à effet de serre en France ont diminué de 5,8% (-22,8 Mt CO2e) entre 2022 et 2023, hors puits de carbone. Cette baisse est plus forte que dans ses estimations précédentes publiées en mars 2024, du fait notamment de la mise à jour de certains indicateurs. Le budget carbone hors UTCATF est respecté sur la période 2019-2023. Tous les grands secteurs émetteurs participent à cette réduction : – 7,7 Mt pour l’industrie de l’énergie, -6,1 Mt pour l’industrie manufacturière, -4,4 Mt pour les transports, -3,4 Mt pour les bâtiments et -1,2 Mt pour l’agriculture. En revanche, en comptant l’UTCATF, le budget carbone 2019-2023 n’est pas respecté (moyenne observée de 380 Mt contre un objectif de 379 Mt, soit un dépassement de 1,4 Mt).

Emissions de GES hors puits de carbone et budget carbone

Les estimations présentées ici remplacent celles précédemment publiées. En particulier, en mars 2024, le Citepa avait publié une baisse des émissions de GES hors puits de carbone de 4,8% entre 2023 et 2022. Cette réduction est désormais estimée à 5,8%. L’amélioration, la mise à jour et affinements de plusieurs indicateurs, en particulier pour le transport aérien, l’industrie chimique, l’agriculture et la production d’électricité, pour la publication du rapport Secten explique ce résultat différent, plus précis, mais qui restera à consolider en 2025 pour l’année 2023.

Gaz à effet de serre

5,8% de baisse d’émissions en 2023

D’après les données du Citepa, en France (France métropolitaine et territoires d’Outre-mer inclus dans l’UE) les émissions territoriales de gaz à effet de serre (GES) hors puits de carbone ont baissé de -5,8% (-22,8 Mt CO2e) entre 2022 et 2023, hors UTCATF. Elles sont passées de 396 Mt CO2e en 2022 à 373 Mt CO2e en 2023 (pré-estimation de l’inventaire proxy), soit en dessous du niveau minimum record de 2020 (389 Mt CO2e). Ramenées au nombre d’habitants, elles passent de 5,5 tCO2e/habitant à 5,2 t. Tous les grands secteurs participent à la baisse de 22,8 Mt CO2e : – 7,7 Mt pour l’industrie de l’énergie, -6,1 Mt pour l’industrie manufacturière, -4,4 Mt pour les transports, -3,4 Mt pour les bâtiments et -1,2 Mt pour l’agriculture. L’évolution 2022-2023 du secteur des déchets (4% des émissions totales) et celle de l’UTCATF (Utilisation des Terres, Changements d’Affectation des Terres et Forêt) ne sont pas encore pré-estimées spécifiquement faute d’indicateurs fiable. Si l’on distingue gaz par gaz, les émissions de CO2 hors UTCATF ont baissé, entre 2022 et 2023, de 6,9% ; celles de méthane (CH4) de 1,3% et celles de protoxyde d’azote (N2O) de 1,9%.

Après un plateau relatif dans les années 1990 jusqu’en 2005, une diminution irrégulière de 2006 à 2014, puis une période de lente ré-augmentation des émissions entre 2014 et 2017, les émissions de GES connaissent une dynamique de réduction plus marquée depuis 2017, sans compter l’effet temporaire du Covid (baisse de 9,2% en 2020 et rebond de 5,7% en 2021).

Evolutions des émissions de GES entre 2018 et 2023 (Mt CO2e)

Electricité : plus de production décarbonée, moins de consommation

En 2023, deux facteurs expliquent la baisse des émissions du secteur de l’industrie de l’énergie : la hausse de la production d’électricité bas-carbone et la poursuite de la baisse de la consommation d’électricité. L’année 2022 avait été marquée par un manque de disponibilité de plusieurs centrales nucléaires. En 2023, ces centrales ont progressivement repris leur activité. La production d’électricité nucléaire a ainsi connu une forte hausse (+41,5 TWh). La production renouvelable a aussi augmenté (+9 TWh pour l’hydraulique, +12 TWh pour l’éolien, +3 TWh pour le solaire). La production par les centrales thermiques a donc été réduite (-14 TWh pour les centrales à gaz : les centrales à charbon n’ont représenté que 0,8 TWh). Après une année 2022 déjà marquée par un faible niveau de consommation d’électricité, dans un contexte de crise énergétique et d’appels à la sobriété, celle-ci s’est de nouveau réduite en 2023 (-3%).

Pour le secteur de l’industrie de l’énergie, le niveau d’émissions atteint en 2023, de 35 Mt CO2e, constitue le niveau le plus bas depuis 1990, en baisse de -17,9% par rapport à 2022. Le budget carbone de la SNBC-2 (ajusté en 2023) pour ce secteur, de 48 Mt CO2e par an en moyenne sur 2019-2023 est donc respecté avec une moyenne des émissions de 41,5 Mt CO2e sur cette période. La SNBC-2 prévoit d’atteindre environ 30 Mt CO2e à horizon 2030 ; et l’objectif provisoire présenté en amont de la prochaine SNBC-3 est de 27 Mt CO2e à cet horizon.

Bâtiments : baisse des émissions du chauffage

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur des bâtiments sont principalement liées à l’usage de combustibles fossiles pour le chauffage résidentiel et tertiaire. Au global sur l’année 2023, le secteur résidentiel-tertiaire atteint, avec 58,4 Mt CO2e, le niveau d’émissions de GES le plus bas depuis 1990, et dans la continuité de la diminution des émissions observées depuis 2017, malgré une hausse temporaire observée en 2021. Ainsi, le budget carbone fixé pour ce secteur dans la SNBC-2 (ajustée en 2023) pour la période 2019-2023, de 78 Mt CO2e/an en moyenne, est respecté avec 68,6 Mt CO2e entre 2019 et 2023.

Plusieurs facteurs jouent sur cette baisse :

- poursuite des comportements de sobriété des ménages et entreprises : la demande de sobriété par le Gouvernement en 2022 a été suivie en 2022 et se poursuit certainement en 2023 dans le contexte d’inflation qui perdure en 2023.

- continuation des rénovations thermiques des bâtiments, en lien avec les mesures MaPrim’Renov, et installations de pompes à chaleur air-air et eau-eau en hausse en 2023) ;

- météo: Les données mensuelles du baromètre du Citepa montrent que sur les mois de chauffage, seuls les mois de janvier et décembre 2023 ont été plus doux que ceux de 2022. Les émissions liées au chauffage ont baissé jusqu’en avril puis en décembre.

- prix de l’énergie et inflation: les prix à la consommation ont augmenté de 3,7% en 2023 d’après l’Insee, et les prix de l’énergie ont aussi connu des hausses (+5,7 % en 2023).

Transport routier : la lente réduction du premier secteur émetteur

Le transport routier est le premier émetteur de GES en France, avec 119 Mt CO2e en 2023, soit près d’un tiers des émissions totales. La baisse estimée entre 2022 et 2023, de 3,4%, s’inscrit dans une tendance à la baisse depuis 2015 (‑0,8 %/an en moyenne entre 2015 et 2019). En 2020, en raison de la limitation des déplacements lors de la pandémie de Covid-19, les émissions de ce secteur avaient baissé de près de 15 %, suivi d’un rebond en 2021 et 2022.

L’année 2023 s’annonce plus faible de 3,4 % que l’année 2022. Plusieurs effets expliquent en grande partie cette tendance à la baisse des dernières années. Il y a des effets de court terme tel que les augmentations des prix des carburants à la pompe qui limitent les déplacements non contraints au moment des hausses. Il y a aussi des effets de moyen et long terme comme le renouvellement du parc par des véhicules moins énergivores (véhicules électriques par exemples) ou comme le report modal (covoiturage, modes doux).

Aérien : réduction sur les vols domestiques

Les émissions du transport aérien domestique ont connu plusieurs phases : une augmentation de 1990 à 2000 (4,7 %/an), une diminution de 2002 à 2015 (-1,6%/an), une augmentation de 2015 à 2019 (+3,5 %/an) jusqu’à la crise Covid de 2020 où le trafic a été très fortement impacté (-39 % entre 2019 et 2020). 2021 et 2022 sont des années de reprise de trafic aérien domestique suite à la crise (23 %/an en moyenne sur ces 2 années). Par contre les émissions du trafic aérien domestique pour l’année 2023 sont en baisse de 3,4 % par rapport à l’année 2022. Ceci est lié à la suppression des vols de courte durée (inférieure à 2h30) si une alternative ferroviaire directe existe (Décret n° 2023-385 du 22 mai 2023).

Les émissions du trafic aérien international (comptabilisées en dehors du total national) n’ont cessé d’augmenter de 1990 à 2019 (+2,6 %/an). En 2020, avec la crise du Covid-19, la réduction massive des vols a entrainé une baisse de 57% des émissions par rapport à 2019. Depuis, le trafic croit de nouveau : En 2023, les émissions ont augmenté de 16 % par rapport à 2022 mais restent 15 % plus faible que celles de 2019.

Industrie

La tendance des émissions de GES à la baisse observée en 2022 (-8,1% par rapport à 2021) se poursuit en 2023. Les émissions totales du secteur diminuent de 8,7% entre 2022 et 2023, ce qui s’explique principalement par des baisses des émissions des trois secteurs les plus émetteurs : les minéraux non-métalliques, la chimie et la métallurgie des métaux ferreux, qui représentaient à eux trois 69% des émissions totales de GES du secteur en 2022. D’après les estimations du Citepa pour 2023, les réductions d’émission de GES observées pour ces secteurs sont de 6,9%, 6,4% et 13,9%, respectivement, comparativement à leurs niveaux de 2022. Cela s’explique notamment par la baisse des productions en 2023 des activités les plus émettrices, à savoir le ciment (-7.3%), l’acier (-6.4% pour l’acier de hauts-fourneaux) et la chimie organique et inorganique (-9%). Pour tous les autres secteurs de l’industrie, des baisses d’émissions de GES variant entre 3% et 14% sont également observées. En conséquence, la consommation de gaz naturel a chuté de 19% dans la grande industrie en 2023 (et d’environ 10% au total), comparativement à 2022, mais cette baisse est aussi liée à d’autres phénomènes structurels comme les contraintes d’approvisionnement. Les consommations des autres combustibles fossiles ont également été réduites, dans des proportions un peu moins significatives cependant.

Ainsi, le budget carbone fixé pour ce secteur dans la SNBC-2 pour la période 2019-2023, de 75 Mt CO2e/an, est respecté avec 72,5 Mt CO2e/an en moyenne. A horizon 2030, ce secteur doit atteindre 55 Mt CO2e d’après la SNBC-2 et 45 Mt CO2e d’après les objectifs provisoires annoncés en 2023 en amont de la prochaine SNBC-3 ; soit une réduction attendue par an de 2% selon la SNBC-2 et 5% selon la SNBC-3. En décembre 2023, les 50 sites industriels les plus émetteurs ont publié un objectif non contraignant de réduction de 45% de leurs émissions d’ici 2030.

Agriculture

Les émissions de GES agricoles, au total, sont en recul de 1,6 % entre 2022 et 2023 en lien avec le recul des émissions de CH4 et N2O. Les émissions agricoles de N2O sont en repli de 1,6 % entre 2022 et 2023 avec un recul des apports d’engrais minéraux au sol et d’apports organiques. Les émissions de CH4 s’inscrivent en baisse de 1,6 % notamment en lien avec le recul du cheptel bovin et dans une moindre mesure au recul du cheptel porcin. Les émissions de CO2 du secteur sont en baisse de -1,5%, malgré une hausse des émissions de CO2 liées aux apports en urée. En 2023, le cheptel bovin poursuit son recul, quoique de manière plus ralentie que les années précédentes, que ce soit pour le cheptel de vaches allaitantes (- 1,3 %), ou pour le cheptel de vaches laitières (- 2,1 %), Les livraisons d’engrais s’inscrivent également en net repli en 2023 par rapport à 2023, avec une hausse de la part d’urée. Enfin le nombre de méthaniseurs agricoles a connu en 2023 une très légère augmentation.

Ainsi, le budget carbone fixé pour ce secteur dans la SNBC-2 pour la période 2019-2023, de 77,6 Mt CO2e/an, est respecté avec 76,1 Mt CO2e/an en moyenne. A horizon 2030, ce secteur doit atteindre 69 Mt CO2e d’après la SNBC-2 et 68 Mt CO2e d’après les objectifs provisoires annoncés en 2023 en amont de la prochaine SNBC-3 ; soit une réduction attendue de 1% par an.

Le puits de carbone forestier est fragile

En parallèle des émissions des autres secteurs, le secteur de l’utilisation des terres et de la forêt représente un puits net de carbone qui permet de séquestrer du CO2 dans la biomasse et les sols. Estimé à environ -45 Mt CO2 en moyenne dans les années 2000, ce puits s’est considérablement réduit pour atteindre environ -20 Mt CO2 dans les années récentes, notamment en raison de l’effet couplé de sécheresses à répétition depuis 2015, de maladies affectant le taux de mortalité des arbres, et d’une hausse des récoltes de bois. Cette diminution du puits implique un effort encore plus conséquent sur les autres secteurs afin de parvenir à la neutralité carbone.

Initialement, l’objectif de la SNBC-2 prévoyait d’atteindre un puits de carbone entre -40 et -45 Mt à horizon 2030. Les objectifs provisoires annoncés en 2023 en amont de la prochaine SNBC-3 n’intégraient pas encore de cible pour ce secteur.

Les objectifs sont-ils respectés ?

Le budget carbone 2019-2023 de la SNBC-2 est respecté si l’on prend le total hors puits de carbone (400 Mt émis en moyenne contre un budget de 420 Mt), et n’est pas respecté si l’on prend le total avec puits de carbone (380 Mt émis contre un budget de 379 Mt). Dans le détail, le budget est atteint pour tous les secteurs à l’exception des déchets (dépassement provisoirement estimé de 1,7 Mt) et surtout de l’UTCATF (21 Mt d’absorption en moins par rapport à l’objectif). En moyenne sur 2019-2023, le total des émissions, incluant le secteur UTCATF, dépasse de 1,4 Mt (0,4%) le budget carbone.

Si l’on regarde dans le détail année après année, on voit que hors puits de carbone, budgets moyens mais aussi objectifs annuels sont respectés sauf en 2017. En revanche, objectif sur le puits de carbone n’est pas respecté depuis 2015. Cela est lié à fragilisation du puits de carbone forestier : le niveau n’a pu se maintenir comme envisagé.

Cette réduction est-elle un record ?

Ce n’est pas la première fois qu’on observe une forte baisse des émissions en France, cela s’était aussi produit en 2020 (-9,0%, crise Covid), 2014 (-6,6%, hiver très doux par rapport à 2013). 2023 (avec -5.8%) apparait donc comme la 3e année avec la baisse relative la plus forte après 2020 et 2014. En valeur absolue, 2023 avec -22,8 Mt CO2e, apparait comme la 4e année avec la baisse la plus forte, derrière toujours 2020 (-38,7 Mt CO2e), 2014 (-31,9 Mt), 2011 (-25,1 Mt, année particulièrement douce).

Néanmoins, les records de baisse précédents étaient liés, au moins en partie, à des effets conjoncturels importants. Par ailleurs, lors de ces précédentes années record, à part en 2020, tous les secteurs ne participaient pas à ces réductions d’émissions. En 2023, hors puits de carbone, on observe donc une situation inédite où tous les grands secteurs émetteurs participent à une baisse des émissions, dans un contexte particulier (inflation, reprise de production nucléaire…) mais sans crise économique majeure.

Quel est le rythme de réduction nécessaire pour les années à venir ?

Sans tenir compte des années 2020-2021 avec la crise covid et son rebond, le rythme de réduction observé entre 2018 et2023 est de -5,8% par an hors puits de carbone. La Stratégie nationale Bas-Carbone actuelle (SNBC-2) prévoit un rythme de réduction entre 3% et 4% par an, à horizon 2030. Cependant, les valeurs provisoires présentées en mai 2023 pour esquisser la mise à jour de cette stratégie, envisagent une réduction entre -4% et -5% par an à cet horizon. Il faut cependant tenir compte de la fragilité du puits de carbone qui nécessite un effort de réduction des émissions renforcé pour atteindre à terme la neutralité carbone. Ainsi, le rythme actuel de réduction des émissions doit se maintenir dans les prochaines années pour atteindre les objectifs à horizon 2030, puis s’amplifier pour se placer sur une trajectoire compatible avec l’objectif de neutralité carbone en 2050.

Comment ces estimations sont mises à jour ? Pourquoi ces chiffres sont différents des annonces précédentes ?

Les estimations présentées ici remplacent celles précédemment publiées. En particulier, en mars 2024, le Citepa avait publié une baisse des émissions de GES hors puits de carbone de 4,8% entre 2023 et 2022. Cette réduction est désormais estimée à 5,8%. L’amélioration, la mise à jour et affinements de plusieurs indicateurs, en particulier pour le transport aérien, l’industrie chimique, l’agriculture et la production d’électricité, pour la publication du rapport Secten explique ce résultat différent, plus précis, mais qui restera à consolider en 2025 pour l’année 2023.

Conformément à l’article D. 222-1-B II du Code de l’environnement, un ajustement technique provisoire des budgets carbone a été réalisé en 2023 pour conserver la même ambition de réduction mais prendre en compte les éventuels changements méthodologiques de l’inventaire (par exemple, l’utilisation de valeurs de pouvoir de réchauffement global issus de rapports plus récents du Giec). Ainsi, ce sont ces budgets carbone ajustés provisoirement qui sont utilisés ici.

Le Citepa publiera l’édition 2024 de son rapport Secten le 19 juin, avec les données complètes. Ce rapport présentera l’ensemble de ces résultats en détail.