La transition écologique n’est pas une politique publique parmi d’autres – Cour des comptes

Par : Sophie Sanchez

La Cour des comptes a publié le 16 septembre 2025 le premier rapport annuel des juridictions financières consacré à la transition écologique. Ce rapport, comme l’explique l’institution, dresse un état des lieux d’ensemble de l’action publique, tente d’en évaluer la cohérence et l’efficacité et propose des recommandations pour accélérer la mise en œuvre de la transition écologique, dans un contexte de finances publiques dégradées.

La Cour des comptes constate « une situation dégradée de notre environnement qui nécessite une action urgente pour limiter les impacts sur les sociétés ». Alors que « le réchauffement climatique pèse déjà lourdement sur les finances publiques, la croissance économique et la qualité de vie des Français », « investir tôt et massivement dans la transition écologique est un impératif environnemental autant qu’une décision rationnelle et économiquement pertinente », martèle l’institution.

[

Une juridiction financière, chargée de vérifier la régularité des comptes publics

La Cour des comptes est l’institution supérieure de contrôle chargée de vérifier l’emploi des fonds publics et de sanctionner les manquements à leur bon usage. La Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) forment les juridictions financières.

[[

[

Résultats encore fragiles et parfois insuffisants des politiques de transition déjà engagées

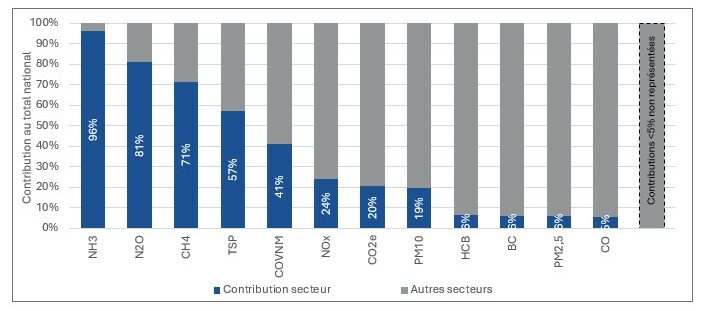

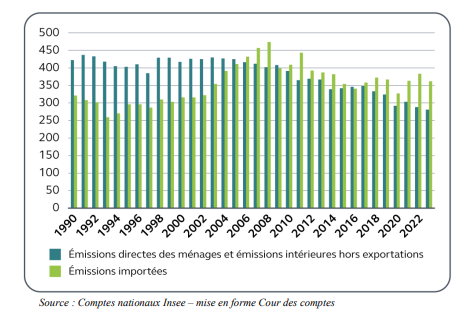

La France, comme le rappelle le rapport, s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55 % d’ici 2030 (« Fit for 55 », lire notre article) et à atteindre la neutralité carbone en 2050, tout en préservant la biodiversité, la qualité de l’air et les ressources en eau. Au regard de ces objectifs, certains résultats positifs sont à souligner : les émissions de GES ont diminué de plus de 30 % entre 1990 et 2023 (lire notre article), plusieurs polluants atmosphériques se sont réduits et des politiques structurantes ont été déployées dans le domaine de l’eau et des déchets.

Cependant, ces progrès restent insuffisants, insiste la Cour des comptes. Le rythme de diminution des émissions s’est ralenti (lire notre article). Les données 2024 indiquent que ces efforts ne sont désormais plus suffisants pour remplir les engagements climatiques de la France et l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 paraît de plus en plus incertaine.

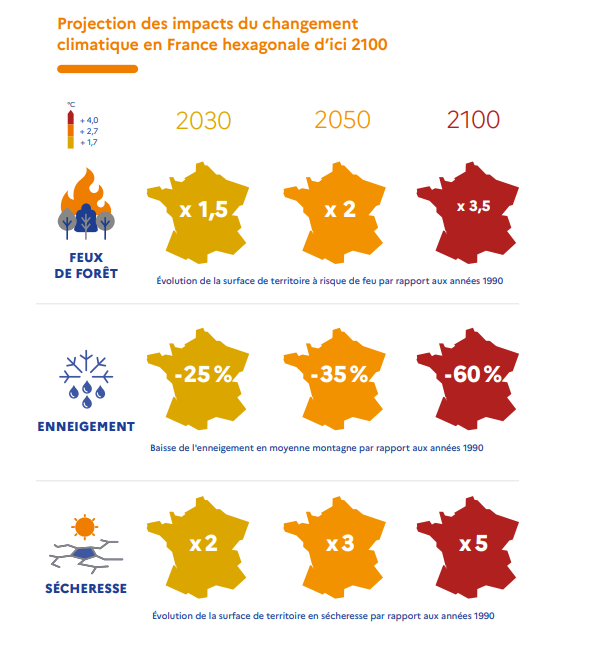

En outre, l’adaptation au changement climatique accuse un retard préoccupant, alors que ses effets se multiplient : canicules, sécheresses, incendies, inondations.

[

Figure 1. Évolution des composantes de l’empreinte carbone – Source : Cour des comptes/Insee, septembre 2025

[

Dans ces conditions, la Cour appelle à renforcer l’évaluation et la cohérence des politiques menées. L’institution recommande notamment de fixer des objectifs chiffrés de réduction de l’empreinte carbone dans le cadre de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), déclinés par secteur, afin de mieux refléter la réalité de l’impact environnemental de la France. La notion plus complète d’« empreinte carbone » inclut en effet les émissions « importées » liées à la consommation nationale (c’est-à-dire engendrées par la production des biens importés et consommés en France), rappelle le document. Or celles-ci sont en progression depuis 1990 et sont jusqu’à présent sans objectif de réduction défini.

[

[

La neutralité carbone

La neutralité carbone correspond à une situation où les émissions nettes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère sont nulles ou négatives, c’est-à-dire où les émissions brutes de gaz à effet de serre sont compensées par les absorptions dans les puits de carbone. Pour y parvenir, une baisse drastique des émissions brutes est nécessaire.

[[

[

Des leviers d’action publique multiples, encore trop dispersés

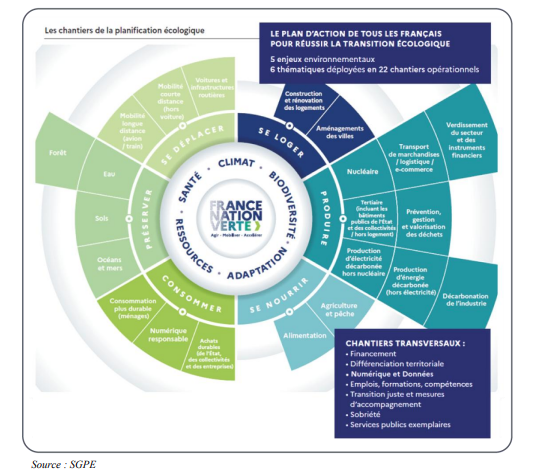

La réussite de la transition écologique suppose une mobilisation conjointe de leviers variés – réglementation, fiscalité, sobriété, programmation des dépenses – qui doivent être articulés de manière cohérente, relèvent les magistrats de la Cour. Sur le plan institutionnel, la création du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) en 2022 a marqué une étape importante, rappellent-ils. Placé auprès du Premier ministre, le SGPE a permis de produire une feuille de route globale et cohérente de la transition bas carbone, de faciliter les arbitrages interministériels et d’assurer le suivi des résultats obtenus.

[

Figure 2. Chantiers de la planification écologique – Source : Cour des comptes/SGPE, septembre 2025

[

Mais depuis plusieurs mois, la préoccupation écologique semble être passée au second plan de l’actualité du fait d’autres priorités internationales (imprévisibilité et multiplication des conflits armés) ou nationales (redressement nécessaire des finances publiques), constatent les magistrats. C’est dans ce contexte que, en dépit de sa contribution positive, la position du SGPE a été fragilisée et son influence sur la prise de décisions réduite.

La Cour préconise que le SGPE « retrouve sa double capacité de mise en cohérence et d’impulsion », afin de donner la priorité aux politiques publiques les plus efficaces et efficientes en s’appuyant sur des données pertinentes, articulées et cohérentes dans leurs dimensions physique et financière.

Au niveau territorial, les collectivités jouent un rôle décisif en faveur de la transition écologique. Mais les juridictions financières ont constaté des incohérences et des défauts de coordination, par exemple en matière de réponse au recul du trait de côte ou de gestion des déchets. La Cour appelle à une meilleure articulation des instruments existants et à un renforcement du dialogue entre l’État et les collectivités locales.

[

Un effort d’investissement considérable à mieux cibler

Atteindre la neutralité carbone en 2050 suppose de doubler les investissements actuels d’ici 2030. Les besoins s’élèvent à plus de 200 Md€ par an, dont environ 100 Md€ supplémentaires pour l’atténuation du changement climatique, auxquels s’ajoutent les dépenses liées à l’adaptation, à la préservation de la biodiversité, à l’économie circulaire et à la lutte contre les pollutions.

Aujourd’hui, les acteurs privés – ménages et entreprises – assurent près des trois quarts de ces investissements. La Cour souligne l’importance d’identifier leurs capacités financières et de définir des scénarios comparés pour cibler les outils incitatifs les plus efficaces et les moins coûteux pour les finances publiques.

Elle recommande de renforcer la Stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique (Spafte), publiée pour la première fois à l’automne 2024. Les imperfections du texte ne doivent pas occulter l’importance de cet exercice : la Spafte est destinée à donner le cap des investissements en faveur de la transition écologique, sur la base de « chemins » à emprunter pour parvenir aux objectifs et répartir les coûts entre acteurs privés et acteurs publics.

La fonction de la Spafte n’est pas de déterminer, année par année, un montant figé de dépenses à intégrer dans le budget, mais, précise le rapport, de présenter des ordres de grandeur et surtout des leviers (sobriété des usages et des consommations, « verdissement des dépenses », c’est-à-dire redirection des investissements, etc.) et des outils (subventions, réglementation, taxation, etc.) les plus efficaces, y compris dans un contexte budgétaire contraint. Elle doit donc jouer un rôle plus large et mieux identifié que celui qui lui est aujourd’hui implicitement assigné, en tant que document remis au Parlement au moment du débat budgétaire annuel. Aussi, la Cour préconise que la Spafte soit transmise au Parlement au printemps de chaque année, en amont de la procédure budgétaire.

[

[

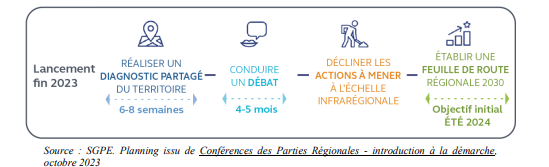

Territorialiser la planification écologique avec les COP régionales

Figure 3. Phasage de l’édition 2024 des COP régionales – Source : Cour des comptes/SGPE, septembre 2025

[

L’articulation entre trajectoire physique et trajectoire financière nationale doit également prendre en compte les stratégies et les actions des collectivités territoriales, précise l’institution. Cette « territorialisation de la planification écologique », sous l’égide de conférences des parties (COP) régionales, récente et encore imparfaite, devra davantage refléter les dynamiques territoriales préexistantes. Les collectivités territoriales représentent en effet les échelons politiques et administratifs les plus appropriés pour concevoir et mettre en œuvre les actions adéquates en faveur de l’adaptation au changement climatique, à la lutte contre les pollutions, à la gestion de l’eau ou à la préservation des sols et de la biodiversité.

Les plans pluriannuels d’investissement (PPI) des collectivités pourraient être les instruments permettant de favoriser la construction de trajectoires financières mises en cohérence avec les objectifs de transition définis dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et les plans locaux d’urbanisme communaux et intercommunaux (PLU et PLUi).

[

Un constat sans appel : le coût de l’inaction est supérieur à celui de la transition

Le réchauffement climatique pèse déjà lourdement sur les finances publiques, la croissance économique et la qualité de vie des Français. Les crises agricoles, les coûts des canicules pour le système de santé, les inondations des Hauts-de-France en 2023 ou le cyclone Chido à Mayotte en 2024 représentent chaque année plusieurs centaines de millions d’euros, et les projections indiquent que le coût annuel des sinistres climatiques pourrait presque doubler d’ici 2050. À l’échelle mondiale, ces dérèglements environnementaux ont entraîné, selon les estimations produites par les grands réassureurs mondiaux, des coûts économiques directs évalués autour de 300 Md€ en 2024 à l’échelle mondiale, un chiffre en progression constante depuis 2015.

À l’inverse, chaque euro investi en prévention permet d’économiser jusqu’à trois euros de dommages évités. La Banque de France et le réseau NGFS (Network for Greening the Financial System – Réseau pour le verdissement du système financier) soulignent que la transition vers la neutralité carbone est beaucoup moins coûteuse que l’inaction : en France, le statu quo ferait perdre 11,4 points de PIB d’ici 2050, tandis qu’une transition ordonnée permettrait de limiter ce recul.

De même, au plan mondial, le coût de la transition est estimé à 1,2 point de PIB, contre 15 points pour l’inaction, confirmant l’urgence d’agir sans retard.

Aussi, parce que les pertes de bien-être nées des dérèglements s’accroissent avec le temps et parce que le coût des mesures réparatrices s’alourdit au fur et à mesure que la dette environnementale grandit, « la transition écologique doit être menée sans délai et, idéalement, de façon coordonnée », martèlent les magistrats.

« Le choix est clair : investir tôt et massivement dans la transition écologique est un impératif environnemental autant qu’une décision rationnelle et économiquement pertinente », poursuivent-ils. « La transition écologique n’est pas une politique publique parmi d’autres : elle doit irriguer l’ensemble des politiques, nationales comme territoriales, et s’appuyer sur une gouvernance spécifique, une intégration systématique, des trajectoires crédibles et pluriannuelles, ainsi que des modalités d’action efficaces et équitables », préconisent-ils.

[

La réduction programmée des dépenses dommageables à l’environnement faiblement mise en œuvre

La Cour des comptes présente notamment dans son rapport un état détaillé des dépenses dommageables à l’environnement qui correspondent au sens strict à « une dépense publique, budgétaire ou fiscale, ayant pour effet une action défavorable à l’environnement, sous l’angle d’au moins un des six objectifs de la taxonomie européenne ».

Les dépenses publiques dommageables(1) du seul budget de l’État sont estimées à 8,1 Md€ pour 2025, dont 6 Md€ de dépenses fiscales. À titre de comparaison, les dépenses dites favorables s’élèveraient à 42,6 Md€.

Certains avantages fiscaux peuvent, en outre, être considérés comme étant « assimilables » à des dépenses fiscales dommageables, comme l’a souligné le rapport de la Cour sur la fiscalité énergétique, pour un montant cumulé évalué à au moins 5 Md€ en 2021.

Une grande partie des dépenses dommageables à l’environnement soutient la compétitivité (soutien aux industries énergie-intensives, réduction des accises sur les produits énergétiques pour les carburants fossiles utilisés pour les travaux agricoles, etc.) ou le pouvoir d’achat (chèque énergie fioul). D’autres financent la solidarité, notamment territoriale (ainsi les installations de traitement thermique de déchets non dangereux, des collectivités d’outre-mer bénéficient de tarifs réduits pour la taxe générale sur les activités polluantes), ou encore le logement (les dispositifs Duflot-Pinel contribuent à l’artificialisation mais financent notamment la production de nouveaux logements qui sont soumis aux normes RE2020 donc plus sobres au plan énergétique).

La réduction des dépenses dommageables ne doit pas s’entendre nécessairement comme la disparition de ces dépenses, mais comme la recherche d’une adaptation de la dépense permettant de diminuer son impact négatif sur l’environnement, souligne le rapport. Cette réduction peut en outre contribuer à l’évolution des comportements dans un sens plus favorable à la transition écologique et à l’amélioration de la situation des finances publiques en supprimant les dépenses nécessaires à la réparation des dommages environnementaux et sanitaires qu’elles génèrent. Toutefois, cette réduction suppose souvent des délais d’adaptation et des mécanismes de compensation pour éviter d’affecter trop fortement la compétitivité de secteurs économiques ou la solidarité entre territoires.

La diminution programmée des subventions dommageables progresse lentement alors même que leurs effets perdureront longtemps après leur éventuelle suppression, constate le document. Par exemple une partie de la dépense fiscale sur les carburants fossiles pour l’agriculture devait être réduite à partir de 2024, en augmentant progressivement les tarifs réduits sur le gazole non routier entre 2024 et 2030. Le gain escompté était de 160 M€ en 2024 à 230 M€ en 2028. La mesure a été abandonnée dans un contexte de crise au sein du monde agricole. En ce qui concerne les dispositifs favorisant les logements neufs, le dispositif Duflot a été arrêté à partir de 2024, mais son incidence budgétaire est prévue jusqu’en 2038.

En matière de biodiversité, la France s’est dès 2010 engagée à identifier les dépenses dommageables et à les supprimer. Avec le cadre mondial de Kunming-Montréal de 2022, ces engagements ont été repoussés à 2025 pour leur identification et 2030 pour leur suppression. La mesure 37 de la stratégie nationale biodiversité (SNB) pour 2030 prévoit dès 2024 un « plan de sortie progressive des subventions néfastes à la biodiversité ». À ce jour, ce plan n’est pas connu, relève le document.

(1) Dépenses dommageables et dépenses brunes – L’Accord de Paris sur le climat et le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal impliquent un engagement à réduire les dépenses dommageables (« harmful subsidies »), rappelle la Cour des comptes. Le périmètre des dépenses dommageables est proche de celui des dépenses défavorables, également dites brunes, telles que cotées dans le cadre des budgets verts des États, mais étendu à tout acteur public.

[

[

[

Les cinq recommandations de la Cour des comptes

L’institution fait cinq recommandations au terme de son tout premier rapport sur la transition écologique :

- Fixer des objectifs de réduction de l’empreinte carbone dans la stratégie nationale bas carbone (SNBC), déclinés par secteur ;

- Assurer, en lien avec la direction interministérielle du numérique, la consolidation de la feuille de route numérique et données pour la planification écologique et préciser les modalités de sa gouvernance, de sa mise en œuvre et de son suivi ;

- Conforter l’action du secrétariat général à la planification écologique (SGPE) dans sa mission de préparation des arbitrages interministériels, y compris dans la définition de la stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique ;

- Présenter la stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique en amont du débat sur la loi de finances initiale pour orienter les choix d’investissements de moyen et long terme ;

- Développer des scénarios et une doctrine d’emploi des leviers et outils de politiques publiques, les moins coûteux pour les finances publiques et les plus efficaces, pour atteindre les cibles physiques de la SNBC ;

- Évaluer la capacité de financement des ménages pour répartir équitablement leur charge d’investissement en matière de transition écologique.

[

[

En savoir plus

La transition écologique | Cour des comptes

Rapport public thématique La transition écologique, communiqué de presse

Rapport public thématique La transition écologique, synthèse

Rapport public thématique La transition écologique