Le secteur des transports, « l’éléphant dans la pièce » de la décarbonation – Assemblée nationale

Par : Sophie Sanchez

© Pixabay – hpgruesen

[

La députée Marietta Karamanli (Socialistes et apparentés, Sarthe) a présenté, le 25 juin 2025, à la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale le premier tome de son rapport sur la décarbonation du secteur européen des transports, consacré aux aspects transversaux. Le second volet, qui sera présenté à la rentrée, se concentrera sur une analyse secteur par secteur des cadres normatifs et des mesures envisageables.

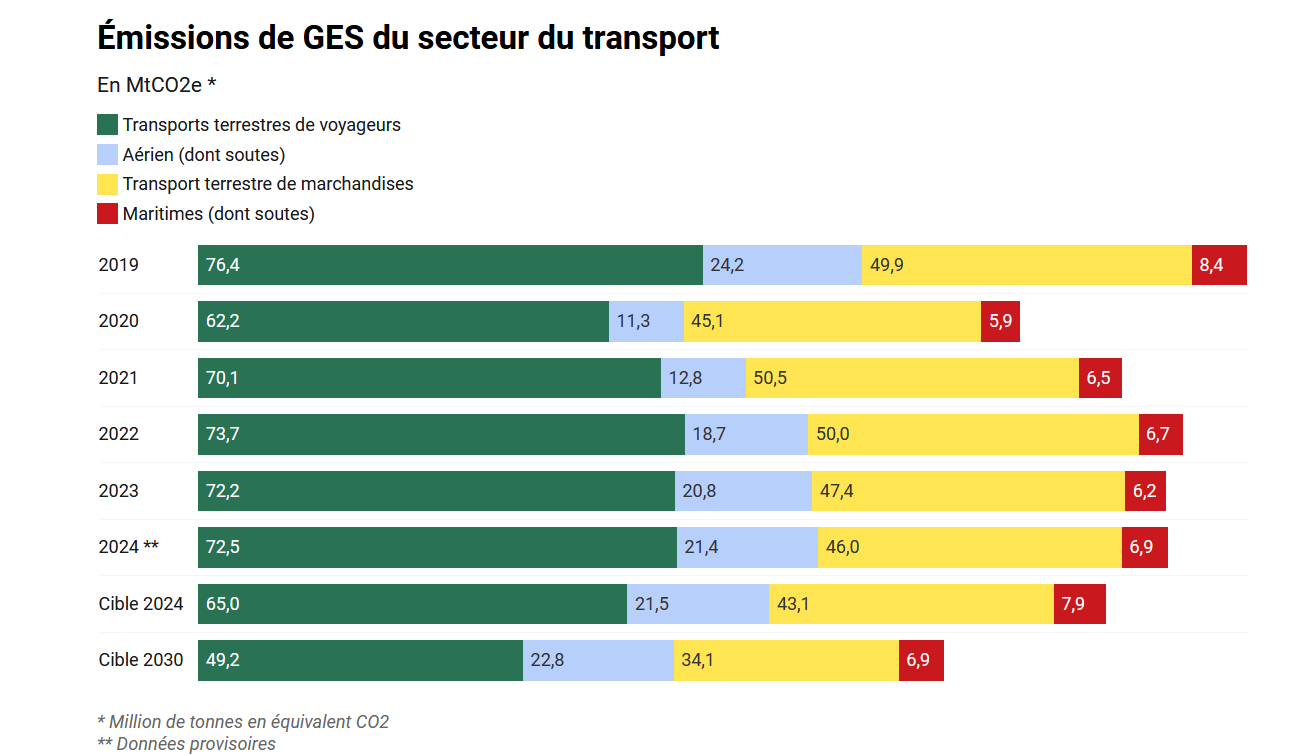

La rapporteure relève que le secteur des transports est « l’éléphant dans la pièce » de la décarbonation. C’est le seul secteur, en France et dans l’Union européenne, dont les émissions de CO2 ont augmenté depuis 1990. Il représente un quart des émissions de CO2 de l’ensemble de l’Union européenne et un tiers des émissions de la France (33 %).

En près de 30 ans, les émissions de CO2 du secteur des transports dans l’Union européenne ont en effet augmenté de 25 %, alors que dans le même temps, les émissions globales de l’UE ont diminué de 37 %. La part des transports dans les émissions totales de l’UE est ainsi passée de 14,7 % à 26,2 %. Le train est le seul mode de transport ayant réduit ses émissions. Le transport routier a vu ses émissions augmenter de près de 20 %, et l’aérien les a même doublées.

Le rapport cherche à comprendre d’où viennent les difficultés à réduire l’impact du secteur et à lister les actions qui pourraient être menées à budget constant, d’une part, et en supposant une hausse des investissements, d’autre part.

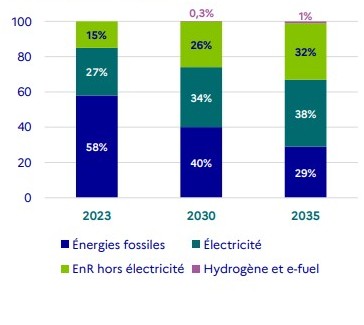

Un objectif particulièrement ambitieux de baisse des émissions a été adopté au niveau européen, visant une réduction de 90 % des émissions du secteur des transports d’ici à 2050 par rapport à 1990. Cet objectif est décliné au niveau national dans la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), dont la troisième version (SNBC 3) doit être prise par décret d’ici à la fin 2025. Cette stratégie est précisée, spécifiquement pour le secteur des transports, au sein d’une stratégie de développement des mobilités propres (SDMP). L’objectif est une diminution de près de 30 % des émissions d’ici à 2030 pour une neutralité carbone du secteur à horizon 2050. D’après les chiffres du Plan national intégré énergie climat (PNIEC), le secteur des transports devra en effet viser une quantité d’émissions de 90Mt CO2e en 2030, soit une baisse de 31 % des émissions par rapport à 2022 (baisse de 41 MtCO2e).

[

Contexte

Mme Karamanli précise d’abord que le rapport est l’aboutissement d’un travail entamé sous la précédente législature. Les enjeux structurants du secteur des transports ne devant pas être soumis aux contingences politiques, elle a tenu à poursuivre ces travaux. Depuis janvier 2025, elle a mené plus d’une trentaine d’auditions et un déplacement à Bruxelles afin de « saisir toute la diversité des enjeux auxquels est soumis le secteur des transports face au défi de la décarbonation ».

Le pluriel est important, souligne-t-elle : les transports ne sont en effet pas un bloc monolithique mais recouvrent une diversité de situations et de problématiques. Afin d’adopter une vision d’ensemble pleinement opérationnelle, les travaux menés ont été l’occasion de rencontrer aussi bien des acteurs de la filière ferroviaire, que de la filière aérienne, de la filière routière et de la filière maritime, et ce en croisant à chaque fois les regards – entreprises, administrations, universitaires, laboratoires d’idées.

[

[

Problématique

[

Source : Citepa – Secten – baromètre T4 2024

[

Au sein du secteur des transports, près des trois-quarts des émissions – au niveau français comme au niveau européen – sont causés par le transport routier.

Mais, relève la rapporteure, le problème de la décarbonation des transports ne se résume pas à la décarbonation des véhicules thermiques (voitures, deux roues, véhicules utilitaires légers et lourds). Il est important d’avoir une approche globale :

- d’une part, certaines solutions d’intermodalité reposent sur d’autres modes de transport (par exemple, le report vers les transports en commun pour les automobilistes et le développement du fret ferroviaire en remplacement d’une partie du fret routier) ;

- d’autre part, tous les secteurs doivent être décarbonés. Ainsi l’aérien représente 12 % des émissions européennes (en incluant les trajets internationaux). Le volume des émissions du secteur a doublé.

[

Trois facteurs peuvent être avancés selon Mme Karamanli pour expliquer la difficulté à faire baisser les émissions du secteur :

- D’abord les effets rebonds, qui conduisent à accroître les émissions de modes de transport qui, paradoxalement, consomment individuellement moins de carburant qu’auparavant. Par exemple, la plus grande efficacité des moteurs thermiques, qui sont aujourd’hui moins énergivores, n’a pas empêché l’augmentation du trafic et l’augmentation de la taille et du poids des véhicules (ce qui est également le cas pour les véhicules électriques) ;

- Ensuite, la place insuffisante faite à la sobriété qui a constitué, jusqu’à présent, « un impensé dans la politique européenne des transports ». Or, décarboner le secteur est illusoire sans une utilisation plus raisonnée de la « ressource transport », au même titre que d’autres ressources – l’eau et l’énergie par exemple, fait-elle valoir. Le progrès technique et l’innovation constituent une part de la solution, bien sûr, mais ils ne suffiront pas à eux seuls ;

- Enfin, la difficulté à penser les déterminants de la mobilité. Favoriser la décarbonation des transports, c’est repenser l’organisation de nos villes et notre urbanisme, nos habitudes de déplacement et leurs finalités. Le point de départ doit être de s’attacher à comprendre les choix de mobilité faits par chacun, sans a priori ni considérations passionnelles vis-à-vis de tel ou tel mode de transport, afin d’adapter l’offre modale et d’assurer une transition écologique socialement juste.

[

L’électrification du parc de véhicules plus lente qu’escompté

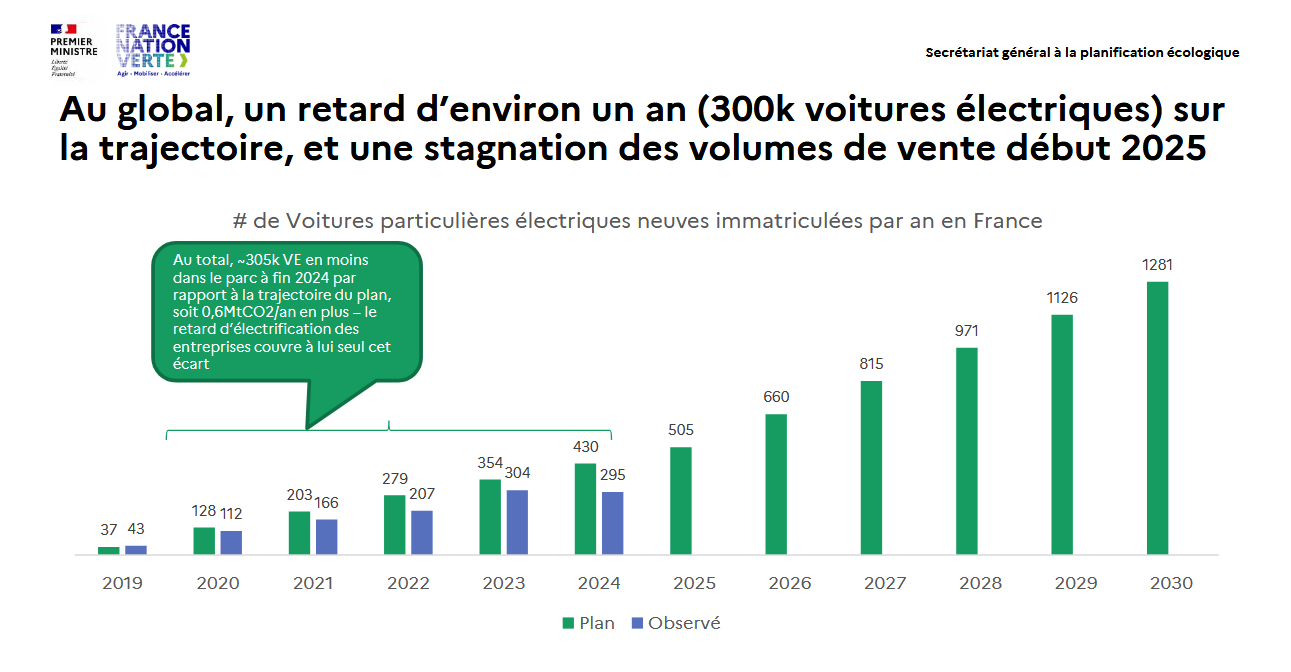

Le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) a publié en avril 2025 une revue d’avancement du plan France Nation verte dans les transports, dont la France s’est dotée en 2023 pour accélérer la transition écologique d’ici à 2030.

Transport de voyageurs : l’électrification à la traîne

Source : SGPE, avril 2025

La demande de transport de voyageurs, en forte baisse en 2020, augmente depuis 2021 mais reste inférieure à son niveau de 2019. En 2023, la voiture en constitue 82 %, et le rail 11,2 %.

L’électrification des véhicules s’étend. La part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations de mars 2025 (18,95 %) est en deçà de l’objectif fixé pour l’année (26 %). Les achats de voitures électriques neuves accusent un retard par rapport à la trajectoire du plan car les entreprises tardent à verdir leur flotte (304 000 ventes contre 354 000 prévues en 2023, 295 000 contre 430 000 en 2024).

L’introduction du malus poids sur les véhicules hybrides rechargeables (VHR) a permis d’inverser radicalement les préférences d’achats des entreprises avec une première inflexion positive pour les véhicules assemblés en France : + 1800 véhicules sur le premier trimestre 2025. Il s’agit toutefois de véhicules dont l’intérêt écologique est questionnable, vu qu’il s’agit surtout de très gros SUV. En outre, depuis l’introduction de l’éco-score dans le bonus écologique en décembre 2023, l’industrie française assemble une part croissante des véhicules électriques immatriculés en France, au détriment de l’Asie. 25 % des voitures électriques immatriculées en France début 2025 y ont été assemblées.

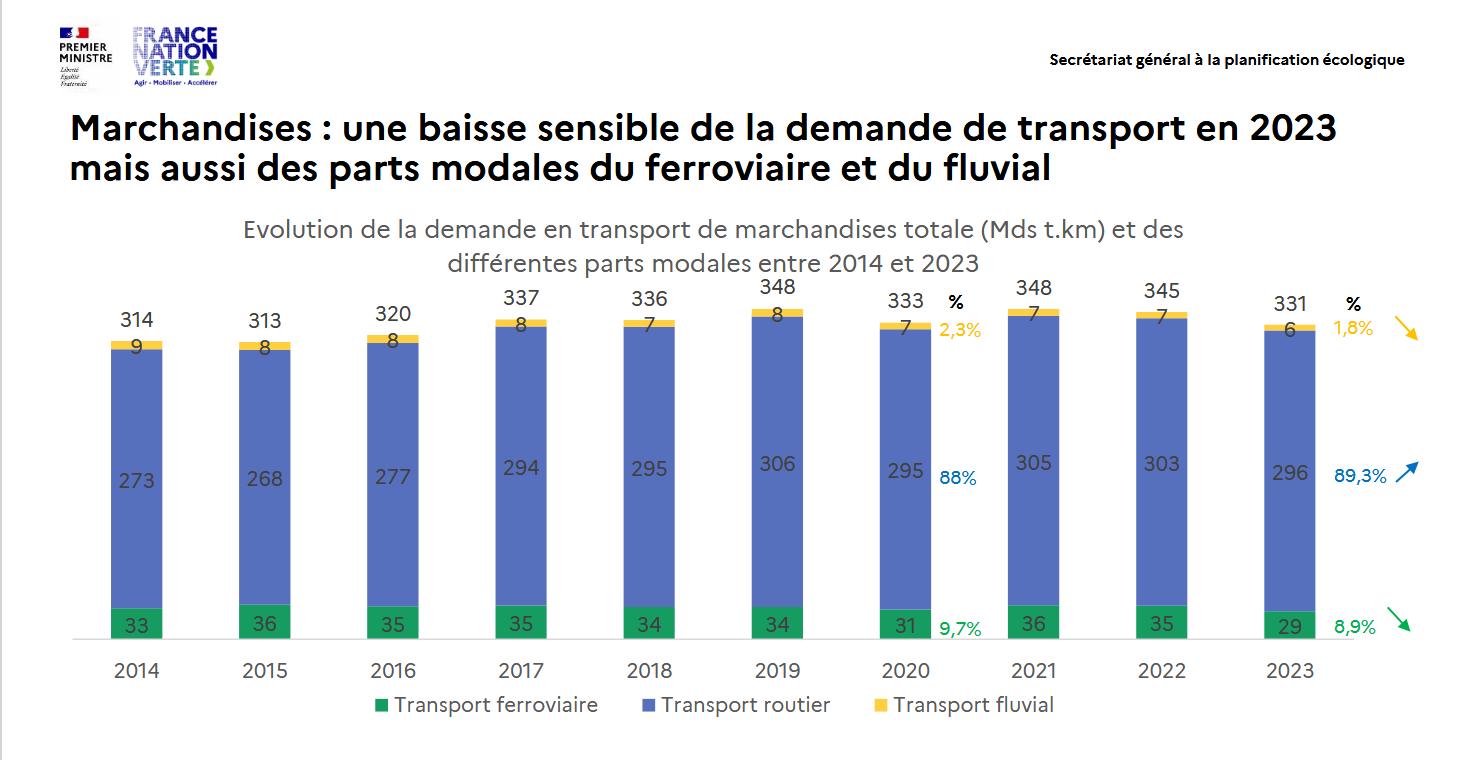

Transport de marchandises : un verdissement à amplifier

Source : SGPE, avril 2025

En 2023, une baisse sensible de la demande de transport de marchandises et de la part modale du ferroviaire (8,9 %) et du fluvial (1,8 %) a été observée. En revanche, celle du transport routier s’amplifie (89,3 %).

Le SGPE met en évidence des soutiens publics déséquilibrés entre les différents carburants alternatifs pour les motorisations Diesel dans le transport routier. Il prône une révision de ces dispositifs pour parvenir à une compétitivité égale à celle du gazole au bout de quatre ans (durée d’amortissement des poids lourds).

Le transport aérien, quant à lui, retrouve son niveau de 2019 et pourrait dépasser la cible 2030.

[

[

Une nécessaire accélération des efforts

Si le cadre législatif et réglementaire applicable, tant au niveau européen que national est cohérent et précis, les objectifs fixés supposent une accélération significative des efforts. Au niveau européen, le rythme moyen de baisse des émissions du secteur devrait être 10 fois supérieur d’ici à 2030 et 15 fois supérieur d’ici à 2050 par rapport à celui mesuré depuis 2005 pour atteindre les objectifs de réduction de réduction des émissions fixés pour 2030 et 2050.

Fort de ce constat, le rapport s’attache à dresser les actions qui pourraient être menées

- à budget constant, d’une part,

- et en supposant une hausse des investissements, d’autre part.

[

À budget constant

À budget constant, plusieurs mesures peuvent être prises visant à ancrer le réflexe de la sobriété et à rendre possible de nouveaux imaginaires, argumente Mme Karamanli.

Ainsi elle propose :

- d’interdire les publicités pour les modes de transport les plus carbonés, à la manière de la loi Evin qui a interdit les publicités pour les cigarettes et encadré celles relatives à l’alcool ;

- de limiter drastiquement ou de supprimer les vols en jet privé ou les déplacements en yacht – cette mesure pourrait être portée de manière pertinente à l’échelle européenne ;

- ou encore d’introduire un objectif d’économie de carburant dans les compétitions de sport automobile. À cet égard, en tant que députée de la Sarthe, elle précise qu’elle échangera avec l’organisation des 24 heures du Mans pour voir la forme concrète que pourrait prendre cette nouvelle forme de classement.

Plus fondamentalement, elle relève que « la situation actuelle de rareté de l’argent public nous impose de privilégier les investissements dans les modes de transports décarbonés qui bénéficieront au plus grand nombre de nos concitoyens : le train, les transports en commun, l’électrification massive des véhicules thermiques, le développement du fluvial ».

Ainsi elle exprime clairement son opposition au développement des infrastructures dont le but est d’accroître les trafics routier et aérien comme à des investissements dans le développement de l’Hyperloop (ces trains circulant dans des tubes sous basse pression pour limiter les frottements), qui a pourtant été mis à l’ordre des priorités du commissaire européen aux transports « alors qu’il constitue un mode de transport qui, quand bien même il serait techniquement viable – ce qui n’est pas garanti – coûterait des sommes astronomiques et serait réservé à une petite élite », objecte-t-elle.

[

Nouveaux investissements

En plus des investissements déjà fléchés vers les transports, de nouveaux investissements seront nécessaires.

La Commission européenne estime que les besoins d’investissements supplémentaires pour assurer la décarbonation du secteur des transports se montent à 205 milliards d’euros par an jusqu’à 2030, ce alors que le volet transport du mécanisme d’interconnexion pour l’Europe ne mobilise que 25,8 milliards pour la période 2021 – 2027, comme l’a relevé de son côté la députée Constance Le Grip (Ensemble pour la République, Hauts-de-Seine) lors de la présentation du rapport en commission.

Ce montant de 205 milliards d’euros représente près de la moitié des besoins d’investissements supplémentaires à l’échelle européenne – estimés à 477 milliards d’euros. La rapporteure note que la grande majorité de ces investissements – de l’ordre de 90 % – devront être consentis par les acteurs privés. Il sera donc essentiel de veiller au maintien de conditions économiques soutenables pour les entreprises, et de continuer de les accompagner dans cette transition en leur donnant la visibilité nécessaire.

Pour sa part, le député Bérenger Cernon (La France Insoumise – Nouveau Front populaire, Essonne), fait valoir que le fret ferroviaire, qui émet neuf fois moins de CO2 que la route, doit être un pilier de la stratégie de décarbonation or la part modale du ferroviaire ne bouge pas. Il salue le renforcement des aides à l’exploitation ferroviaire, à hauteur de 335 millions d’euros en 2025, mais appelle à réaliser « des investissements massifs dans les infrastructures et une amélioration du service pour faire du rail une vraie alternative » et « à rompre avec les logiques comme l’ouverture à la concurrence qui fragilise les opérateurs historiques, déstructure les réseaux, et introduit une logique de rentabilité là où nous avons besoin d’aménagement du territoire et de continuité de service ».

De son côté, le député Fabrice Roussel (Socialistes et apparentés, Loire-Atlantique) qui précise que « 90 % des Français vivent à moins de dix kilomètres d’une gare, mais un tiers de ces gares n’est plus desservi, et un autre tiers l’est très mal », appelle à un plan d’investissement de 50 milliards d’euros sur quinze ans pour relancer le ferroviaire d’ici 2040. Il appelle aussi une transition sociale et au maintien du bonus écologique pour les véhicules électriques, à la création d’une super prime à la conversion, à la mise en place d’un prêt à taux zéro pour l’investissement dans des véhicules bas carbone et à l’élargissement de l’offre de leasing social à 100 euros par mois pour 100 000 dossiers supplémentaires.

Enfin, le député Guillaume Bigot (Rassemblement national, Territoire de Belfort) critique à l’inverse ces objectifs au motif notamment que la rapporteure « [rêve] d’une France inondée de véhicules électriques alors que 90 % des batteries sont importées de Chine ». Il ajoute que « l’hydrogène, est présenté comme une technologie mûre. [Or dans sa circonscription,] l’incendie de sept bus à hydrogène, à Danjoutin, a mis en lumière les limites de cette filière. Par ailleurs, pour produire un hydrogène soi-disant décarboné, l’énergie carbonée est nécessaire, sans parler de son coût exorbitant, près de 700 000 euros par bus comparé aux 280 000 euros pour un Diesel » et en appelle à « à freiner une soi-disant décarbonation de nos transports, très mauvaise pour la planète ».

En conclusion de ces échanges, Marietta Karamanli répond que « Les investissements, principalement en provenance du secteur privé, doivent être mieux coordonnés au niveau européen, pour construire une industrie européenne forte, notamment dans le domaine des batteries ». Au-delà, elle estime que la décarbonation des transports aura des bénéfices qui excéderont de beaucoup la réduction des gaz à effet de serre et peut être « une merveilleuse opportunité pour construire l’Europe de demain ». Elle cite le rapport Letta, du nom de l’ancien Premier ministre italien Enrico Letta, qui propose, entre autres, de relier toutes les capitales européennes par le train à grande vitesse, « une manière concrète de poursuivre le projet d’intégration européenne », comme le permettra l’achèvement du réseau transeuropéen de transport et le renforcement des connexions entre les pays.

[

[

En savoir plus

Synthèse du premier tome du rapport de Marietta Karamanli sur la décarbonation des transports

Compte-rendu portant sur la présentation du tome I du rapport

Rapport de l’ancien Premier ministre italien Enrico Letta

Revue d’avancement du plan France Nation verte dans les transports

Stratégie de développement des mobilités propres (SMDP)