Qualité de l’air – Le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte financière à l’encontre de l’État français

Par : Sophie Sanchez

Tour Incity – Lyon – © Anthony GUYOT / Atmo AURA

[

Dans une décision rendue le 25 avril 2025 à propos du contentieux ouvert le 12 juillet 2017 en matière de pollution de l’air, le Conseil d’État a fait savoir qu’il estimait que « sa décision [de justice] est entièrement exécutée » et qu’ « il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte à l’encontre de l’État [français] », autrement dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte financière.

Dans un communiqué de presse intitulé « Qualité de l’air : le Conseil d’État constate que les mesures prises pour respecter les seuils de pollution ont porté leurs fruits », la Haute Juridiction précise que « Après l’avoir condamné à plusieurs astreintes, le Conseil d’État juge aujourd’hui que l’État a mis en place les actions nécessaires pour améliorer la qualité de l’air en France et exécuté sa décision de justice de 2017 dans sa totalité. Plus aucune zone ne dépasse les seuils de pollution aux particules fines (PM10) et le seuil de pollution au dioxyde d’azote (NO2) est quasiment respecté à Lyon et proche de l’être à Paris. »

[

Le Conseil d’État

Le Conseil d’État est la plus haute juridiction administrative publique française et l’un des piliers de l’État de droit.

D’une part, il tranche les litiges qui opposent les citoyens, entreprises et associations aux administrations.

D’autre part, il propose au Gouvernement et au Parlement des améliorations pour sécuriser les lois et réglementations, avant qu’elles ne soient votées ou entrent en vigueur.

[

[

Nouvelle décision du 25 avril 2025

Les Amis de la Terre, accompagnés de plusieurs dizaines d’autres associations, avaient demandé, en septembre 2024, au Conseil d’État de constater que ses décisions de 2017 et 2020 n’étaient pas pleinement exécutées et de condamner l’État français à payer une nouvelle astreinte de 20 M€ pour la période courant du 13 juillet 2023 au 13 juillet 2024.

La Haute Juridiction a étudié l’évolution des concentrations en dioxyde d’azote dans les deux zones de Paris et de Lyon restant en litige (voir la synthèse chronologique en fin d’article) et examiné, en cas de dépassement persistant, si les mesures adoptées étaient de nature à ramener les concentrations en-deçà des valeurs limites dans le délai le plus court possible. Au terme de leur instruction, les magistrats administratifs considèrent cette fois qu’une nouvelle astreinte n’est pas justifiée au regard des mesures prises et de l’amélioration constante de la qualité de l’air.

[

Concentrations en dioxyde d’azote dans les ZAG Lyon et Paris

Ainsi, pour la zone à risque – agglomération (ZAG) de Lyon, en 2022, une seule station de mesure était encore en situation de dépassement de la valeur limite de concentration en dioxyde d’azote de 40 μg/m3, précise la décision. En 2023, la moyenne annuelle de concentration en dioxyde d’azote dans cette station, qui demeure la seule en situation de dépassement, s’est établie à 44 μg/m3. Et au vu des résultats disponibles, la moyenne annuelle de concentration en dioxyde d’azote dans cette station devrait s’établir à 40 μg/m3 en 2024. Une estimation cohérente avec les modélisations effectuées par Atmo Auvergne Rhône-Alpes en 2022, dans le cadre de la préparation du troisième plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise (PPA3) – modélisations qui anticipaient une absence de dépassement de la valeur limite dans toutes les stations en 2024 et une baisse continue ensuite.

« Dans ces conditions, si la ZAG Lyon a connu un dépassement s’agissant des taux de concentration en dioxyde d’azote pour la période du 13 juillet 2023 au 13 juillet 2024, elle est actuellement en voie de respecter les objectifs de concentration, cette situation ne pouvant toutefois être regardée comme consolidée », détaillent les magistrats administratifs.

Concernant la zone à risque – agglomération (ZAG) de Paris, le Conseil d’État constate que la valeur de la moyenne annuelle des émissions de dioxyde d’azote relevée dans la station de mesure présentant le dépassement le plus important a diminué pour passer de 73 μg/m3 en 2019 à 52 μg/m3 en 2022, puis à 46 μg/m3 en 2023. Pour cette zone, la valeur limite de concentration de 40 μg/m3 a été dépassée en 2023 dans trois stations de mesure alors qu’elle l’était dans huit stations en 2022 et neuf en 2019, poursuit-il. Il résulte de l’instruction que les moyennes annuelles enregistrées dans ces trois stations de mesure devraient être comprises entre 41 et 44 μg/m3 pour 2024.

D’après les modélisations les plus récentes effectuées en décembre 2024 par Airparif, deux stations seraient encore en situation de dépassement et enregistreraient une moyenne annuelle de 41 μg/m3 en 2025 et, en 2026, une dernière station présenterait un taux de concentration égal à la valeur limite de 40 μg/m3, toutes les autres stations présentant des taux inférieurs à cette valeur limite.

Dès lors, si la ZAG Paris doit être regardée comme « connaissant encore, en dépit d’une nette amélioration, certains dépassements ponctuels s’agissant des taux de concentration en dioxyde d’azote », ces éléments montrent « une baisse des émissions de dioxyde d’azote plus rapide qu’anticipée par les premières estimations auparavant communiquées au Conseil d’État, qui prévoyaient un respect des valeurs limites seulement à l’horizon 2030 », souligne la décision.

Les chiffres clés mis en avant par le Conseil d’État

À l’appui de sa décision, le Conseil d’État précise sous le titre « L’évolution de la pollution de l’air en France depuis 2017 » que

▪ Concernant les particules fines :

13 zones urbaines en France étaient concernées par des pollutions aux particules fines en 2017, plus aucune depuis 2023 ;

▪ Concernant le dioxyde d’azote :

– 400 000 personnes étaient exposées à des émissions de dioxyde d’azote supérieures aux seuils dans l’agglomération parisienne en 2019, contre 5 000 en 2023 ;

– 12 stations de mesures présentaient une concentration moyenne annuelle supérieure au seuil réglementaire en 2017 dans cette zone urbaine en 2017 contre seulement 2 en 2024 ;

– la concentration moyenne maximale en dioxyde d’azote enregistrée s’établissait à 83 μg/m3 en 2017 alors que la moyenne maximale relevée pour une station pour l’année 2024 s’établit à 44 μg/m3 (la valeur limite réglementaire actuelle étant fixée à 40 μg/m3).

[

Mesures adoptées pour ramener les concentrations en deçà des valeurs limites

Dès lors que des dépassements des valeurs limites persistent pour le dioxyde d’azote, il convient d’apprécier si des mesures adoptées depuis l’intervention de la décision du 24 novembre 2023 sont de nature à ramener, dans le délai le plus court possible, les taux de concentration pour ce polluant en deçà de la valeur limite de 40 μg/m3 fixée à l’article R. 221-1 du code de l’environnement – précise le juge administratif.

S’agissant de la ZAG Lyon, le troisième plan de protection de l’atmosphère (PPA3) pour la période 2022-2027, approuvé le 24 novembre 2022, comporte un plan d’actions intégrant des mesures précises et détaillées pour les secteurs de l’industrie, des activités tertiaires, de l’agriculture, des mobilités et de l’urbanisme. Le PPA3 prévoit notamment de réserver certaines voies routières aux véhicules transportant plusieurs personnes et des mécanismes de réduction temporaire des vitesses maximales autorisées. Depuis le 20 mars 2024, une nouvelle voie réservée au covoiturage et aux transports en commun est en service sur une portion de 8 km de l’autoroute A7 et la vitesse maximale autorisée a été réduite de 20 km/h pendant les heures d’activation de cette voie.

En deuxième lieu, de nouvelles mesures de restriction de la circulation dans le cadre de la zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) de la Métropole de Lyon ont été mises en œuvre à compter du 1er janvier 2024. L’interdiction de principe de circulation des véhicules comportant une vignette Crit’Air 4 est effective depuis le 1er janvier 2024 et la même interdiction s’applique aux véhicules comportant une vignette Crit’Air 3 depuis le 1er janvier 2025. En parallèle, le Grand Lyon a décidé d’inclure dans le périmètre de cette zone depuis le 1er janvier 2024 les voies rapides périphériques, incluant ainsi la station pour laquelle persistait un dépassement en 2023.

S’agissant de la ZAG Paris, un quatrième plan de protection de l’atmosphère d’Île-de-France (PPA4) a été adopté le 29 janvier 2025 avec de nombreuses mesures concernant spécifiquement le secteur des transports, telles que l’objectif de faire passer la part du vélo dans les déplacements franciliens de 2 à 9 %, l’intégration de 15 communes supplémentaires dans le périmètre de la zone à faibles émissions, le soutien à la mise en service d’un dispositif de contrôle automatisé et le prolongement des expérimentations de baisse des vitesses maximales autorisées sur certaines portions routières de l’agglomération.

Ainsi la réduction de la vitesse maximale autorisée sur le boulevard périphérique de 70 à 50 km/h depuis le 1er octobre 2024 a conduit, pour l’une des dernières stations de mesure encore en situation de dépassement, à une baisse de 5,9 μg/m3 de la concentration moyenne en dioxyde d’azote calculée entre octobre 2024 et février 2025 (par rapport à la même concentration moyenne calculée sur la période octobre 2023 – février 2024). Le PPA4 devrait se traduire par une baisse totale des émissions de dioxyde d’azote de 27 % entre 2018 et 2025 et de 38 % entre 2018 et 2030. Les modélisations les plus récentes effectuées en décembre 2024 par Airparif, qui prennent en compte les mesures prévues par ce plan, montrent que les dernières stations encore en dépassement devraient atteindre la valeur limite de 40 μg/m3 dès 2026.

Les magistrats soulignent aussi que s’agissant de la zone à faibles émissions instituée en région parisienne, l’interdiction de circuler s’applique de 8 h à 20 h aux véhicules comportant une vignette Crit’Air 4 depuis le 1er juin 2021 et aux véhicules comportant une vignette Crit’Air 3 depuis le 1er janvier 2025. Cette interdiction qui s’applique du lundi au vendredi aux voitures légères, aux deux roues et aux véhicules utilitaires légers et tous les jours s’agissant des poids lourds et des autocars, est de nature à limiter les émissions de dioxyde d’azote lors des périodes où le trafic est le plus dense, détaillent les magistrats. Et elles devraient permettre de poursuivre la réduction de la part de véhicules classés Crit’Air 3 au sein du parc automobile francilien, passée de 29,8 % en 2018 à 20,5 % en 2022.

En outre, au plan national, pour les deux ZAG de Paris et de Lyon, les mesures relatives au secteur des transports (aide à l’acquisition de véhicules moins polluants, incitation en faveur des mobilités actives), ou relatives au secteur du bâtiment (suppression des énergies très polluantes et réduction des énergies carbonées pour le chauffage), « ne peuvent que contribuer à la baisse de la pollution du dioxyde d’azote pour l’ensemble du territoire national », font valoir les magistrats administratifs. La décision cite aussi les mécanismes d’accompagnement financés par le Fonds vert.

En définitive, le Conseil d’État estime les différentes mesures adoptées comme « suffisamment précises et crédibles » pour envisager le respect des valeurs limites de concentration en dioxyde d’azote dans les deux agglomérations, en 2024 à Lyon et « à brève échéance » à Paris, et peuvent « être regardées comme assurant » pour ces deux zones l’exécution de la décision du 12 juillet 2017. « Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État », en conclut la Haute Juridiction.

[

Nouveau marathon en vue

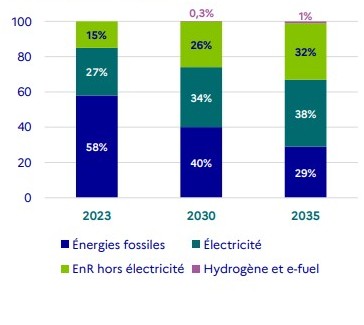

Pour autant, lors de l’audience du 31 mars 2025, la rapporteuse publique, Maïlys Lange, a mis en garde le gouvernement contre toute tentation de « pause » ou de « moratoire », rappelant qu’il allait devoir engager « un nouveau marathon » pour respecter les seuils « autrement [plus] sévères » qui s’appliqueront à partir de 2030.

En effet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande depuis 2021 de nouveaux seuils de référence pour plusieurs polluants atmosphériques, dits valeurs-guides (lire notre article), afin de mieux tenir compte de leurs impacts sanitaires au regard des dernières données scientifiques disponibles. Les normes européennes qui seront applicables à partir du 1er janvier 2030 ont été significativement renforcées (lire notre article) : les valeurs limites annuelles pour le dioxyde d’azote et les particules seront divisées par deux pour passer de 40 à 20 µg/m3. D’ici à 2050, elles devront s’aligner sur une valeur plus contraignante telle que recommandée par l’OMS.

« Cette décision du Conseil d’État démontre que les politiques publiques que le Gouvernement a mises en place pour améliorer la qualité de l’air, et éviter des milliers de décès précoces et maladies graves, portent leurs fruits », a fait valoir de son côté Agnès Pannier-Runacher dans un communiqué. Et alors que les députés de la commission spéciale chargée du projet de loi simplification ont voté en mars 2025 la suppression « contre l’avis du gouvernement » des zones à faibles émissions (dites officiellement les « ZFE-m »), la ministre a tenu à rappeler que « le transport routier est la principale source d’émission de dioxyde d’azote (NO2), particule dont le risque pour la santé humaine est largement documenté. Dans les agglomérations de Lyon et Paris, où des zones à faibles émissions sont en place, la concentration de NO2 a été réduite de plus d’un tiers. Nous devons poursuivre nos efforts pour protéger les plus vulnérables qui sont les premiers touchés par ces pollutions », a conclu la ministre qui a annoncé l’organisation d’un Roquelaure de l’air prévu le 12 mai 2025 (lire notre article).

[

Synthèse chronologique de plusieurs années de contentieux concernant la qualité de l’air

Premier arrêt du Conseil d’État : 2017

Le 12 juillet 2017, le Conseil d’État, statuant au contentieux après avoir été saisi par l’association les Amis de la Terre-France et d’autres ONG, avait enjoint, par un arrêt, au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborés et mis en œuvre des plans « qualité de l’air » pour 17 zones dans lesquelles les valeurs limites de concentration (VLC) de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) étaient encore dépassées en 2015. Il s’agissait de ramener ces concentrations en dessous des VLC fixées par la directive 2008/50/CE sur la qualité de l’air et ce, avant le 31 mars 2018. La juridiction administrative avait constaté que les mesures mises en place, comme les Plans de protection de l’Atmosphère (PPA), étaient insuffisantes (lire notre article).

[

Deuxième arrêt du Conseil d’État : 2020

Après avoir constaté que le Gouvernement n’avait toujours pas pris les mesures permettant de respecter les VLC applicables au NO2 et aux PM10 dans huit de ces 17 zones (Grenoble, Lyon, Marseille-Aix, Reims, Strasbourg et Toulouse pour le NO2, Fort-de-France pour les PM10, et Paris pour le NO2 et les PM10) le Conseil d’État lui avait enjoint, par une deuxième décision en date du 10 juillet 2020, d’agir dans un nouveau délai de six mois, sous peine d’une astreinte (amende) de 10 M€ par semestre de retard (soit plus de 54 000 € par jour) (lire notre article). La décision précisait que ce montant, le plus élevé jamais imposé par une juridiction administrative française pour contraindre l’État à exécuter une décision prise, pouvait être révisé par la suite, y compris à la hausse, si la décision de 2017 n’était toujours pas pleinement exécutée.

Le 11 janvier 2021, soit le lendemain de l’échéance imposée par sa décision du 10 juillet 2020 au Gouvernement, l’instance avait demandé à la ministre de la Transition écologique de porter à sa connaissance les mesures prises par les services de l’État pour assurer l’exécution de cette décision. Le MTE lui a transmis le 26 janvier 2021 un mémoire précisant les mesures prises depuis juillet 2020 pour améliorer la qualité de l’air dans les zones visées et sur le territoire national en général. De leur côté, également dans un mémoire remis le 25 mars 2021, l’association Les Amis de la Terre-France et les autres ONG requérantes lui ont notamment demandé de constater que ses décisions du 12 juillet 2017 et du 10 juillet 2020 n’avaient pas été pleinement exécutées.

Troisième arrêt du Conseil d’État : 2021

Le 4 août 2021, dans une troisième décision, intervenue après plus de 10 ans d’avertissements de la Commission européenne et la condamnation de la France, en 2019, par la Cour de Justice de l’Union européenne pour non-respect de la directive 2008/50/CE relative à la qualité de l’air ambiant, – et plus spécifiquement pour « dépassement de manière systématique et persistant » des valeurs limites de concentration (VLC) pour le NO2 (lire notre article) -, le Conseil d’État a condamné l’État français à payer une astreinte de 10 M€ pour le premier semestre 2021. Ce au motif que les mesures prises par le Gouvernement pour améliorer la qualité de l’air dans les zones en dépassement des VLC du NO2 et des PM10 n’étaient pas suffisantes pour considérer que la décision du 12 juillet 2017 était intégralement exécutée (lire notre article).

Dans sa décision, la juridiction administrative avait conclu que l’ensemble des mesures mises en avant par le MTE devraient [favoriser] l’amélioration de la situation. Toutefois, les incertitudes entourant l’adoption ou les conditions de mise en œuvre de certaines d’entre elles, ainsi que l’absence d’évaluation fiable de leurs effets dans les zones concernées, ne permettaient pas, en l’état de l’instruction, de considérer qu’elles seraient de nature à mettre un terme aux dépassements encore constatés ou de consolider la situation de non-dépassement dans cinq zones Lyon, Paris, Aix-Marseille, Grenoble et Toulouse pour les taux de concentration en NO2, et à Paris pour les taux de concentration en PM10, dans un délai qui puisse être considéré comme le plus court possible. Il en résultait que l’État ne pouvait être jugé comme ayant pris des mesures suffisantes pour assurer l’exécution complète dans ces zones des décisions des 12 juillet 2017 et du 10 juillet 2020.

[

Quatrième arrêt du Conseil d’État : 2022

Le 17 octobre 2022, le Conseil d’État a condamné l’État français à payer l’astreinte décidée par la décision du 10 juillet 2020, soit un montant total de 20 M€. Les mesures prises par le Gouvernement pour améliorer la qualité de l’air dans les zones en dépassement des VLC du NO2 n’étaient pas suffisantes pour considérer les deux décisions du 12 juillet 2017 et du 20 juillet 2020 comme intégralement exécutées (lire notre article). Les derniers chiffres en termes de concentrations de NO2 et des PM10 montraient que la situation s’était globalement améliorée mais qu’elle restait fragile ou mauvaise dans quatre zones (Toulouse, Paris, Lyon, Aix-Marseille).

Ainsi la zone de Toulouse affichait une concentration moyenne annuelle de NO2 de 38 µg/m3 relevée dans une station de mesure, soit un niveau légèrement en dessous de la valeur limite mais en hausse par rapport à 2020. Pour les zones de Paris, Lyon et Aix-Marseille, si la moyenne annuelle de concentration en NO2 avait globalement diminué en 2021 par rapport à 2019, la valeur limite de concentration de 40 μg/m3 avait été dépassée pendant la période considérée dans sept stations de mesure de la zone de Paris et dans une station de mesure des zones de Lyon et de Marseille.

[

Cinquième arrêt du Conseil d’État : 2023

Après analyse des nouveaux éléments transmis par la ministre de la Transition écologique et suivant les conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a condamné l’État français, dans un 5e arrêt rendu le 24 novembre 2023, à payer deux astreintes, minorées cette fois par rapport à celles fixées par la décision du 10 juillet 2020, soit 5 M€ pour le second semestre 2022 et 5 M€ pour le premier semestre 2023 pour un montant total de 10 M€ (lire notre article).

Les VLC fixées pour le NO2 par la directive 2008/50/CE (annexe XI) et transposées en droit français à l’article R. 221-1 du Code de l’Environnement restaient dépassées de manière significative dans les zones urbaines de Paris et Lyon et les mesures de réduction des émissions de NOx déjà prises ou prévues dans ces deux zones ne permettraient pas de ramener les concentrations de NO2 en dessous des VLC dans les délais les plus courts possibles.

La Haute Juridiction en avait conclu que sa décision du 12 juillet 2017 était exécutée en ce qui concerne les dépassements des VLC pour les PM10 et, en ce qui concerne le NO2, pour toutes les zones énumérées par la décision du 10 juillet 2020 – à l’exception de celles de Paris et de Lyon.

Minimum historique pour les émissions de dioxyde d’azote (NOx)

Comme le Citepa l’a montré dans son dernier baromètre, qui a présenté la première estimation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sur l’ensemble de l’année 2024, la dynamique de réduction des émissions de dioxyde d’azote (NOx) se poursuivrait avec une baisse de 2,4 % entre 2023 et 2024, faisant suite à une diminution de presque 7 % entre 2022 et 2023. Le niveau estimé en 2024 à hauteur de 641 kt est ainsi le niveau le plus bas observé depuis 1990.

Cette baisse est principalement due au secteur des transports (-7,3 kt entre 2023 et 2024, soit -2,4 %), qui est la principale source d’émissions de ce polluant (47 % des émissions totales nationales en 2023). La réduction estimée sur le transport est principalement expliquée par la baisse associée aux émissions de NOx des véhicules Diesel, la consommation de Diesel ayant diminué de plus de 3 % entre 2023 et 2024.

[

[

En savoir plus

Retrouvez le communiqué de presse et la décision du Conseil d’État du 25 avril 2025 : Qualité de l’air : le Conseil d’État constate que les mesures prises pour respecter les seuils de pollution ont porté leurs fruits – Conseil d’État

Consultez le communiqué de presse de la ministre de la Transition écologique suite à la décision du Conseil d’État : Décision du Conseil d’Etat – Qualité de l’air | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique

Retrouvez notre article sur l’étude de Santé publique France sur l’impact pour la population de l’exposition à la pollution de l’air ambiant sur le développement de maladies chroniques : Santé publique France (SPF) évalue l’impact de l’exposition à la pollution de l’air ambiant sur la survenue de maladies chroniques – Citepa