Retour sur la Journée d’études 2025 du Citepa consacrée à la Qualité de l’Air

Par : Sophie Sanchez et Nadine Allemand

Le 14 octobre, à l’occasion de la journée nationale de la qualité de l’air (JNQA), le Citepa a tenu sa journée d’études au ministère de la Transition écologique (MTE) à la Grande Arche de La Défense. Animée par Nadine Allemand, directrice adjointe du Citepa, la conférence a mis en lumière les nombreux défis posés par une règlementation en pleine évolution ainsi que les initiatives industrielles visant à réduire les émissions polluantes.

Retour sur les principaux enseignements de la journée

Diane Simiu, directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air à la DGEC (Direction générale de l’Énergie et du Climat) a introduit la journée. Elle s’est félicitée de l’amélioration de la qualité de l’air en France et des réductions significatives des émissions de polluants depuis 2005, montrant l’efficacité des politiques publiques mises en place. Elle se fondait sur le rapport sur la qualité de l’air publié le 14 octobre à l’occasion des JNQA dont elle nous a livré les conclusions en primeur lors de la journée d’étude.

Pour autant, la pollution de l’air tue encore et rend malade, a-t-elle rappelé, citant notamment les 30 000 cas d’asthme infantile qui pourraient être évités si on respectait les valeurs guides définies par l’OMS.

Elle a aussi fait valoir que les ZFE (zones à faibles émissions) dont les députés ont voté la suppression, ne sont pas l’alpha et l’oméga de la politique du MTE, citant notamment les efforts menés pour réduire l’impact du chauffage domestique au bois sur la pollution de l’air. Elle a remercié le Citepa pour ses excellents travaux sur les inventaires des émissions, piliers essentiels pour les politiques publiques.

Nadine Allemand, directrice adjointe du Citepa, est intervenue en remplacement de Till Spranger, président du groupe de travail sur la stratégie et l’examen de la Convention CLRTAP ou Convention Air qui n’a pu faire sa présentation à distance pour des raisons techniques. Elle a précisé que la révision du Protocole de Göteborg, – qui traite les émissions de NH3, NOx, SO2, COVNM et PM2,5 et vise à réduire l’acidification, l’eutrophisation et l’ozone troposphérique – est en révision. Le protocole mis à jour devrait définir de nouveaux engagements en matière de réduction des émissions pour une date cible 2040 avec notamment des réductions supplémentaires à réaliser sur les émissions d’ammoniac et l’inclusion possible d’engagements pour le carbone suie. Cette révision, qui devrait être finalisée à la fin 2027, pourrait également inclure le méthane, un précurseur reconnu de l’ozone troposphérique. Des mécanismes de flexibilité sont en cours d’études pour permettre une ratification plus rapide du Protocole par des pays qui ne l’ont pas encore ratifié.

Au niveau européen également, la qualité de l’air s’est sensiblement améliorée comme l’a détaillé Léa Geoffroy, chargée de mission de l’unité Air pur et politique urbaine au sein de la DG Environnement de la Commission européenne, avec une baisse de 45 % des décès prématurés liés aux PM2,5 dans l’UE depuis 2005 grâce aux politiques européennes.

La politique de la Commission européenne s’appuie sur trois piliers :

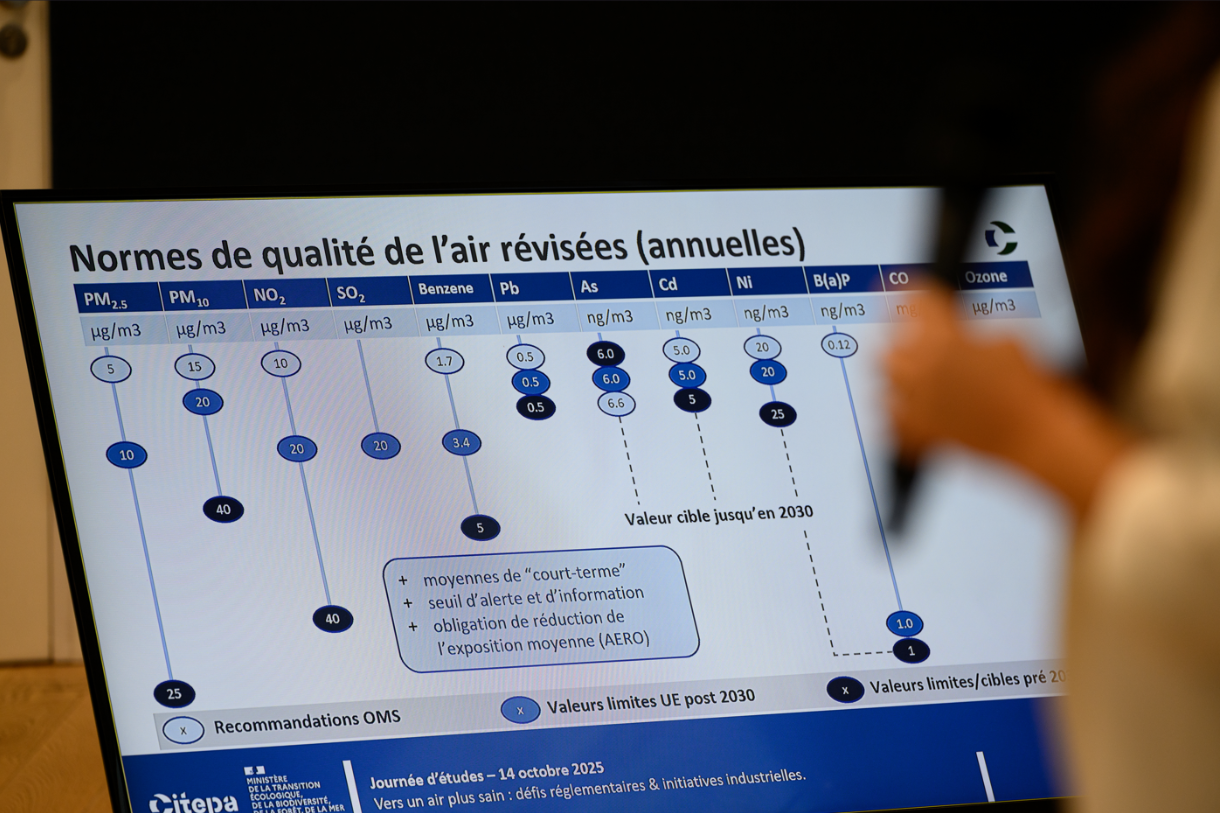

– les concentrations, l’air que l’on respire : la directive sur la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe entrée en vigueur le 10 décembre 2024, aligne plus étroitement les normes de qualité de l’air de l’UE sur les recommandations scientifiques et fixe les concentrations maximales pour douze substances polluantes (PM2.5, PM10, NO2, O3, SO2, CO, C6H6, BaP, As, Cd, Ni, Pb) avec des seuils intermédiaires. Cette directive devra être transposée par les États membres en 2026 puis mise en application puisque les nouveaux seuils réglementaires seront applicables dès 2030 ;

– les émissions de polluants (ou la quantité émise dans l’air) : la directive NEC vise à réduire les émissions nationales de cinq polluants atmosphériques (SO2, NOx, NH3, COVNM et PM2,5) ;

– les sources d’émissions avec des directives sectorielles encadrant les différentes sources :

- les émissions industrielles,

- les installations de combustion moyennes,

- l’éco-conception,

- l’efficacité énergétique,

- les normes Euro et sur les carburants

- et autres.

La lutte contre la pollution atmosphérique présente de multiples avantages, comme elle l’a souligné, tant pour la santé et l’environnement que sur le plan social et économique. Ainsi l’amélioration de la qualité de l’air devrait générer 42 Md€ de bénéfices bruts totaux annuels en 2030, par rapport à des mesures dont le coût annuel est inférieur à 6 Md€, sachant que l’UE poursuit un objectif zéro pollution en 2050.

À cet égard, Pascal Barthe, chef du bureau de la qualité de l’air à la DGEC, a souligné que le nouveau Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) qui portera sur la période 2026-2029, va contribuer à l’atteinte des engagements de réduction de la directive NEC et de la directive qualité de l’air.

La révision du PREPA vise à :

- améliorer la qualité de l’air et diminuer les émissions, un enjeu sanitaire et réglementaire majeur (obligation réglementaire de mise à jour du PREPA tous les quatre ans) ;

- agir sur tous les secteurs d’activités compte tenu de la diversité et de la variabilité des contributions sectorielles ;

- anticiper 2030 et au-delà (nouvelles concentrations limites de polluants de la directive qualité de l’air ambiant, Protocole de Göteborg en cours de révision) ;

- continuer de s’assurer de la cohérence des politiques air climat énergie ;

- intégrer et faciliter les actions locales (PCAET, PAQA, ZFE, PPA, Plans locaux chauffage au bois, etc.) ;

- suivre et évaluer les politiques et mesures mises en place.

Concernant les émissions des sites industriels, Stéphanie Viers, coordinatrice BREFs (documents de référence sur les meilleures techniques disponibles) au sein de la direction générale de la prévention des risques (DGPR), a précisé que l’UE compte plus de 55 000 installations qui relèvent de la directive émissions industrielles (IED) dont 6 500 en France (53 % de sites industriels et 47 % d’élevages).

La version originelle de l’IED a contribué à la réduction de 40 à 75 % des émissions des polluants-clés sur la période 2007-2017 (CO2, SOX, NOX, PM10, CONVM, Pb, Hg, Cd). La nouvelle version de la Directive publiée le 15 juillet 2024 (ou IED 2.0) a défini de nouveaux seuils à partir desquels une installation entre dans son champ d’action et introduit des règles plus contraignantes sur les VLE applicables. Elle doit permettre une nouvelle réduction des émissions des sites industriels, jusqu’à 40 % à l’horizon 2050. Elle inclue notamment de nouveaux élevages de porcs et de volailles, les seuils ayant été abaissés, et de nouvelles activités (site de production de batteries par exemple).

Cette version 2.0, qui doit être transposée dès le 1er juillet 2026 par la France, vise à favoriser l’innovation et notamment à faciliter le test et l’utilisation de techniques émergentes et de nouveaux procédés propres à réduire les émissions de polluants et de gaz à effet de serre des industries. Au-delà, le texte cherche à favoriser une transformation industrielle profonde par la mise en œuvre de techniques émergentes ou de meilleures techniques disponibles impliquant une modification majeure de la conception ou de la technologie de tout ou partie d’une installation, ou le remplacement d’une installation existante par une nouvelle installation, pour générer une réduction extrêmement substantielle des émissions de gaz à effet de serre conformément à l’objectif de neutralité climatique.

Après la présentation de ce panorama règlementaire en pleine évolution, la seconde session a été consacrée aux plans d’actions menés par les industriels pour assurer la réduction des polluants et des émissions de gaz à effet de serre.

- Près de 800 000 tonnes de luzerne déshydratée sont produites par an, des fourrages séchés utilisés pour l’alimentation animale comme l’ont expliqué Benoit Fourche, directeur d’Atenee et Yann Martinet, directeur de la Coopération agricole Luzerne de France. La filière industrielle qui assure la déshydratation de ces fourrages s’est engagée en 2020 à réduire de 2/3 ses émissions unitaires de CO2 (base 2012). Depuis 2001, le fioul a été abandonné et, à l’inverse, le bois-énergie a été développé. Les émissions de CO2 ont d’ores et déjà été ramenées de 0,7 tCO2/t en 2001 à 0,3 tCO2/t en 2025, mais au prix d’un doublement des coûts d’énergies nécessaires pour assurer le process. Les émissions de polluants n’ont pas augmenté avec cette transition énergétique.

- Dans le même esprit, dans les années 1990-2000, l’industrie verrière est progressivement passée du fioul au gaz naturel, comme l’a expliqué Nicolas Créon, responsable environnement pour l’industrie du Verre. Le secteur est aujourd’hui gazo-intensif et électrosensible. Les émissions de polluants et de CO2, essentiellement générées par la combustion d’énergies fossiles, ont fortement diminué grâce au passage au gaz et aux améliorations apportées aux procédés. Avec l’électrification des fours qui se fait progressivement, la consommation d’énergie du secteur va encore se transformer en profondeur pour passer à 80 % d’électricité et 20 % de biogaz. L’électrification est le principal levier pour réduire encore les émissions de CO2, SO2, NOX et PM2,5, mais les projets d’électrification se heurtent toutefois à des obstacles économiques à la fois en CAPEX et en OPEX, les coûts de l’électricité étant importants alors que la filière devient électro intensive.

- Giulia Superina, chef de projet Biomasse EDF PEI et Carine Deslandes, responsable RSE, EDF SEI, ont de leur côté mis en exergue les efforts de décarbonation de la production électrique insulaire. La centrale de Port Est située à La Réunion a été convertie à la biomasse liquide, ce qui permet de diminuer les émissions directes de CO2 tout en apportant des bénéfices notables pour la qualité de l’air. Ainsi, en 2024, l’émission de 750 000 tonnes de CO2 a été évitée, les émissions de poussières ont été réduites de 95 % et celles de SO2 divisées par 1000. Et le site a atteint un bilan carbone neutre en scope 1 du bilan carbone. Dans ce cas aussi, les aspects économiques sont importants.

- Le secteur de la valorisation énergétique des déchets a également adopté des méthodes et technologies propres à favoriser un air plus sain, comme l’a détaillé Christophe Cord’Homme, président de WasteTT. La législation environnementale européenne concernant les centres de valorisation énergétique des déchets ménagers est la plus stricte de tous les secteurs industriels avec les valeurs limites d’émissions les plus basses. Plusieurs procédés de traitement des fumées ont été développés, permettant notamment la réduction des émissions de dioxines. Aujourd’hui, grâce à la mise en conformité des installations d’incinération, le secteur du traitement des déchets est le secteur le moins émetteur de polluants comme les PM2,5 comme en atteste le rapport Secten du Citepa.

Nadine Allemand a conclu la conférence qui s’est poursuivie par un cocktail, l’occasion d’un agréable moment d’échanges entre les participants.

Remerciements

La journée d’étude du Citepa a reçu le soutien du ministère de la Transition écologique dans le cadre de la JNQA. Le Citepa remercie le ministère pour son soutien et toute l’équipe du BQA pour son aide dans l’organisation de l’évènement.

Merci également aux 70 personnes qui étaient présentes et à la centaine de personnes qui a suivi la conférence à distance.

___

Ces évènements sont exclusivement réservés en présentiel aux adhérents du Citepa.

Si vous souhaitez adhérer, vous trouverez les informations à cette page : Qui sommes nous ?