4e rapport « Perspectives en matière d’air pur » : 25 procédures en cours du fait de la mauvaise application des directives sur la qualité de l’air ambiant dans 16 États membres (Commission européenne)

Par : Sophie Sanchez

© Pexels – Nimitclix

[

La Commission européenne a publié le 3 mars 2025 son quatrième rapport sur les « Perspectives en matière d’air pur en Europe ». Cette quatrième édition contribue de manière directe au deuxième rapport de surveillance et de prospective sur la « pollution zéro » de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et du Centre commun de recherche (JRC), en analysant les probabilités d’atteindre les deux objectifs du plan d’action « zéro pollution » liés à l’air pur (lire notre article).

Ces objectifs sont les suivants :

− réduire de plus de 55 % à l’horizon 2030 les incidences de la pollution atmosphérique sur la santé exprimées en nombre de décès prématurés, par rapport aux chiffres de 2005 ;

− et diminuer de 25 % (par rapport aux chiffres de 2005) l’étendue de la menace que fait peser la pollution atmosphérique sur la biodiversité dans les écosystèmes de l’Union européenne (UE), exprimée en superficie des écosystèmes dans lesquels les dépôts d’azote dépassent les « charges critiques ».

Le rapport constate qu’au cours des dernières décennies, grâce à la législation de l’Union européenne en matière de qualité de l’air (directive (UE) 2024/2881, refonte de la directive 2008/50/CE – lire notre article) et aux mesures prises conjointement par l’UE et les autorités nationales, régionales et locales, la pollution atmosphérique dans l’UE a diminué.

À cet égard, afin de lutter contre les émissions de polluants à la source, plusieurs révisions de la législation ont été finalisées depuis la troisième édition du rapport « Perspectives en matière d’air pur » (lire notre article). Ainsi, la norme d’émission « Euro 7 » pour les véhicules à moteur neufs a été finalisée, la directive relative aux émissions industrielles a été révisée et la suite d’initiatives « Ajustement à l’objectif 55 » et REPowerEU a été adoptée.

Toutefois, relève le document, la qualité de l’air reste un sujet de préoccupation majeur pour la santé des citoyens européens, – en particulier dans les zones urbaines où les niveaux de pollution restent supérieurs aux niveaux établis dans les valeurs-guides de l’OMS (lire notre article) -, et pour l’état des écosystèmes. L’AEE a rappelé en décembre 2024 que la pollution atmosphérique reste le principal risque environnemental pour la santé des Européens, avec plus de 350 000 décès imputables aux particules fines, à l’ozone et au dioxyde d’azote (lire notre article).

Progrès réalisés pour respecter les obligations de réduction des émissions de polluants

Réduction des émissions des principaux polluants atmosphériques

Comme pour l’édition précédente, le rapport évalue les perspectives de réalisation des objectifs de la directive NEC 2 (directive (UE) 2016/2284 sur la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques) pour 2030 (lire notre article) et au-delà, en tenant compte de l’ambition « zéro pollution » .

Pour rappel, dans le cadre du « Pacte vert pour l’Europe », publié le 11 décembre 2019 (lire notre dossier de fond), la Commission européenne s’est en effet engagée à améliorer davantage la qualité de l’air et à aligner plus étroitement les normes de l’Union européenne sur les valeurs-guides de l’Organisation mondiale de la Santé (lire notre article).

Le rapport constate qu’au cours des dernières décennies, grâce à la législation de l’Union européenne (UE) en matière de qualité de l’air et aux mesures prises conjointement par l’UE et les autorités nationales, régionales et locales, la pollution atmosphérique a diminué au sein des 27 États membres.

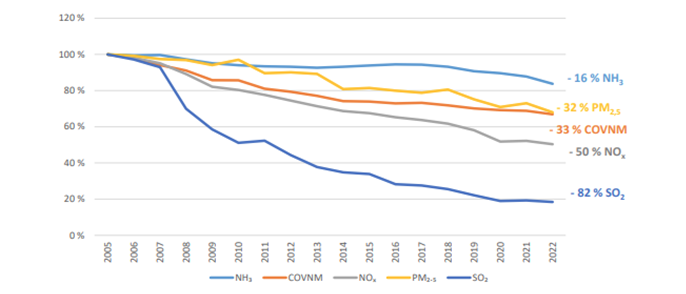

Ainsi les émissions des cinq principaux polluants atmosphériques se sont réduites entre 2005 et 2024 dans l’UE-27, à savoir les émissions de

- particules de diamètre inférieur à 2,5 μm (micromètre) – PM2,5;

- composés organiques volatils non méthaniques – COVNM ;

- oxydes d’azote – NOx ;

- dioxyde de soufre – SO2;

- et, dans une nettement moindre mesure, d’ammoniac – NH3.

Graphique 1. Évolution des émissions des cinq principaux polluants atmosphériques de l’UE-27 pour la période 2005-2022 (en pourcentage des niveaux enregistrés en 2005)

Source : Agence européenne pour l’environnement, sur la base des inventaires des émissions de polluants atmosphériques des États membres, 3 mars 2025

[

Au fil des ans, l’UE a en effet réduit ses émissions pour ce qui est des principaux polluants atmosphériques, à des cadences toutefois très différentes selon le type de polluant. Comme le montre le graphique 1, depuis 2005, l’UE-27 a déjà réduit ses émissions de :

- SO2 de plus de 80 %,

- NOx de 50 %,

- et de COVNM et PM2,5 de plus de 30 %.

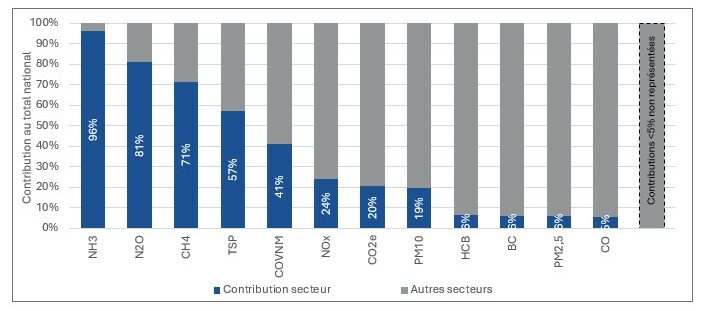

Stagnation, voire augmentation des émissions d’ammoniac

En revanche, les niveaux d’émissions d’ammoniac (NH3), dont plus de 90 % proviennent du secteur agricole du fait des épandages d’engrais et des effluents d’élevage, stagnent et ont même augmenté ces dernières années dans certains États membres. Les précédentes éditions du rapport avaient également mis en évidence des perspectives inquiétantes en ce qui concerne le respect des engagements pour le NH3.

Ainsi le document relève que « après avoir examiné les inventaires des émissions de 2020 présentés par les États membres en 2022, la Commission en a conclu que 14 États membres manquaient à leurs engagements de réduction des émissions pour au moins un polluant. Dans 11 de ces États membres, l’ammoniac est l’un des polluants dont les émissions dépassent les valeurs limites ». C’est pourquoi, des mesures sont nécessaires pour réduire les émissions d’ammoniac, étant donné que 21 États membres doivent réaliser des réductions d’ici à 2030.

[

L’ammoniac, un polluant gazeux nuisant à la santé humaine et aux écosystèmes

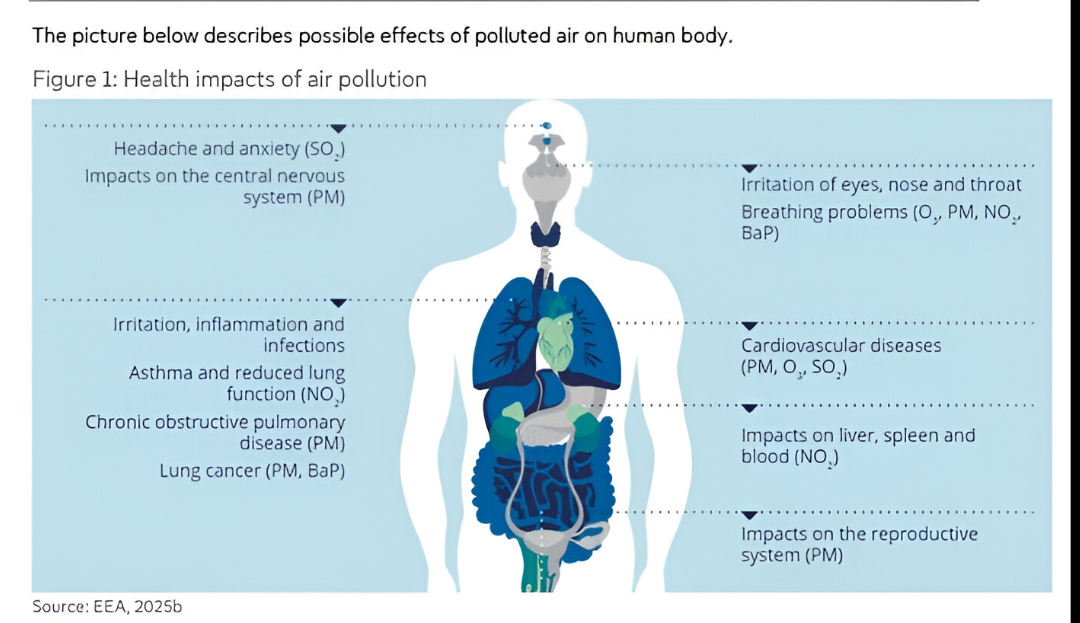

L’ammoniac (NH3) est un gaz polluant, incolore et odorant, qui se forme notamment à l’épandage d’engrais azotés. À de fortes concentrations, notamment en espace fermé, il est très irritant pour le système respiratoire, la peau et les yeux et peut entraîner des œdèmes pulmonaires.

L’ammoniac peut également se combiner avec le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2) pour former par réaction chimique des particules de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium. Ces particules sont nocives, notamment pour la santé respiratoire et cardiovasculaire.

L’ammoniac contribue aussi à l’acidification et à l’eutrophisation des milieux par redéposition sous forme d’ammonium (NH4+), pouvant altérer la qualité des sols et des eaux.

[

[

25 procédures d’infraction en cours du fait de la mauvaise application des directives sur la qualité de l’air ambiant dans 16 États membres

De manière générale, les données relatives aux émissions de 2022 communiquées en 2024 montrent que plusieurs États membres doivent prendre des mesures nettement plus vigoureuses pour réduire les émissions de plusieurs polluants s’ils veulent honorer leurs engagements de réduction des émissions plus ambitieux à partir de 2030.

En ce qui concerne le respect des directives sur la qualité de l’air ambiant, en janvier 2025, la Commission révèle que 25 procédures d’infraction étaient en cours en raison de la mauvaise application de ces directives dans seize États membres. Les affaires portées devant la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions nationales confirment, souligne-t-elle, que, « dans de nombreux cas, les plans relatifs à la qualité de l’air étaient inadéquats et/ou les mesures adoptées en vue de réduire la pollution atmosphérique étaient insuffisantes. » (lire à ce propos notre article sur le contentieux en cours avec la France sur le dépassement de la valeur limite de concentration annuelle pour le NO2 et notre article sur celui en cours avec la France sur le dépassement de la valeur limite de concentration journalière pour les PM10).

De fait, selon le rapport, seuls quatre États membres (Estonie, Grèce, Italie, Finlande) sont sur la bonne voie pour honorer l’ensemble de leurs engagements en matière de réduction des émissions de polluants en 2030, compte-tenu des mesures nationales et de la législation de l’UE en vigueur. Tous les autres États membres doivent prendre des mesures supplémentaires pour s’acquitter de leurs obligations.

[

Nouvelle approche en termes de modélisation

La modélisation qui sous-tend cette nouvelle édition du rapport « Perspectives en matière d’air pur » suit une nouvelle approche en ce qui concerne l’intégration des émissions de particules condensables, comme le détaille le document. Il s’agit d’émissions qui se présentent initialement à l’état gazeux (à l’intérieur ou à proximité des conduits) et se transforment en particules une fois rejetées dans l’air ambiant. Il est important d’inclure ces émissions dans les projections car elles compromettent la qualité de l’air que nous respirons. Pour le chauffage domestique, en particulier, on estime que les émissions de particules condensables sont importantes et s’élèvent à peu près au même niveau que les émissions filtrables.

À la suite des améliorations récentes apportées à la déclaration officielle des émissions intégrant les particules condensables, le scénario de référence prévoit désormais une représentation cohérente de la fraction condensable des émissions de particules liées à la combustion de bois et de charbon dans le secteur résidentiel.

Cette évolution a fait suite à l’introduction d’une série de facteurs d’émission, y compris les particules condensables, dans le guide EMEP/AEE. Selon le rapport 2025 de l’IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis), cinq États membres n’incluent pas les particules condensables provenant de la combustion domestique de combustibles solides dans leurs inventaires (Allemagne, Autriche, Estonie, Lituanie et Luxembourg). Le modèle GAINS utilise des facteurs d’émission de particules propres à chaque pays qui supposent que la fraction condensable est incluse, y compris pour ces cinq pays. Cette hypothèse a été communiquée aux États membres lors des consultations menées par l’IIASA avec eux au début de l’année 2024.

L’inclusion des émissions de NOx et de COVNM provenant de l’agriculture constitue une autre amélioration apportée à la modélisation des émissions effectives. Si l’on tient compte des émissions de NOx provenant de l’agriculture, les perspectives de réalisation des engagements de réduction des émissions pris pour 2030 se dégradent dans le scénario de référence. Le nombre d’États membres ne respectant pas leurs engagements devrait passer de deux (Malte, Roumanie) à huit (Danemark, France, Hongrie, Irlande, Lituanie, Malte, Roumanie, Suède). Si l’on tient compte des émissions de COVNM provenant de l’agriculture, le nombre d’États membres qui ne respecteraient pas leurs engagements pour 2030 dans le scénario de référence augmente également, passant de trois (Hongrie, Lituanie, Slovénie) à six (Hongrie, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Slovénie, Espagne).

Cela démontre, souligne le rapport de la Commission, la nécessité pour plusieurs États membres de prendre des mesures supplémentaires afin d’atténuer au maximum les émissions de polluants, bien qu’aucune obligation de ce type ne soit actuellement imposée par la directive sur la qualité de l’air – comme le relève le document.

[

[

Perspectives de réalisation des objectifs « zéro pollution » liés à la qualité de l’air

Incidences sur la santé

Selon le rapport, l’UE est actuellement en bonne voie pour atteindre l’objectif « zéro pollution » visant à réduire les incidences sur la santé dans le scénario de référence, à savoir réduire de plus de 55 % les effets de la pollution atmosphérique sur la santé (plan dit « zéro pollution »).

Les concentrations de polluants devraient diminuer au fil du temps et, d’ici à 2030, les niveaux de PM2,5 ne devraient dépasser 20 µg/m3 que dans de très rares zones de l’UE. Dans tous les scénarios, d’ici à 2030 et 2050, le nombre de décès prématurés dus à l’exposition aux PM2,5 devrait ainsi diminuer d’environ 62 % à 79 % par rapport aux chiffres de 2005. De manière générale, la traduction des niveaux de concentration de fond en incidences sur la santé de la population de l’UE montre que le nombre de personnes vivant dans des zones où l’air est pur devrait augmenter considérablement. Si toutes les mesures prévues dans le scénario de référence produisent les résultats escomptés, l’UE devrait atteindre l’objectif « zéro pollution » lié à la santé avec une marge confortable en 2030, ajoute encore le document.

Pour autant, bien qu’il s’agisse d’une amélioration substantielle, un engagement politique supplémentaire est nécessaire, fait valoir la Commission, pour limiter également les effets néfastes sur la santé de l’autre moitié (approximativement) de la population de l’UE encore exposée en 2050 à des niveaux supérieurs à ceux recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans ses valeurs-guides de 2021 (voir encadré ci-dessous). De fait, les projections indiquent qu’en 2030 et encore en 2050, de vastes zones connaîtront encore des niveaux de concentration de pollution supérieurs à la valeur-guide de 5 µg/m3 actuellement recommandée par l’OMS pour les PM2,5.

[

Nouvelle directive sur la qualité de l’air ambiant : des normes plus étroitement alignées sur les lignes directrices de l’OMS

Le rapport rappelle que, afin de mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe et de concrétiser l’ambition « zéro pollution » de l’UE pour un environnement exempt de substances toxiques, la directive (UE) 2024/2881 sur la qualité de l’air ambiant a été révisée afin d’introduire des normes plus ambitieuses en matière de qualité de l’air à l’horizon 2030 (lire notre article), qui « placeront l’UE sur la voie d’une pollution zéro dans l’air d’ici à 2050 au plus tard », affirme le document.

Ces normes sont en effet plus étroitement alignées sur les lignes directrices actualisées de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la qualité de l’air [dites valeurs-guides, mise à jour 2021 – lire notre article] concernant les principaux polluants atmosphériques. « Ces normes plus ambitieuses en matière de qualité de l’air ambiant obligeront les États membres à réduire davantage leurs émissions de polluants atmosphériques », ajoute encore le document.

[

Incidences sur les écosystèmes

La pollution atmosphérique affecte la santé des écosystèmes en raison de l’acidification, de l’eutrophisation et des effets de l’ozone troposphérique. Or, sur ce plan, l’UE ne devrait pas atteindre dans les délais impartis l’objectif de réduction de 25 % de la proportion d’écosystèmes affectés par la pollution atmosphérique, seule une réduction de 19 % de l’étendue des zones à risque étant prévue entre 2005 et 2030.

Les résultats de la modélisation montrent une amélioration significative au fil du temps en ce qui concerne l’acidification : selon le scénario de référence, d’ici à 2030, moins de 3 % de la superficie des écosystèmes de l’UE devrait être affectée par des dépôts acides dépassant les charges critiques, contre 15 % en 2005. Cela démontre les effets bénéfiques de la réduction significative des émissions de SO2 qui a déjà été réalisée au cours des dernières décennies.

Dans la lignée des précédentes éditions du rapport, la situation est nettement moins positive en ce qui concerne les incidences de la pollution atmosphérique sur l’eutrophisation. En effet, la projection actuelle indique qu’à elles seules, les politiques prévues dans le scénario de référence ne permettront pas à l’UE d’atteindre l’objectif « zéro pollution » lié aux écosystèmes. Dans ce scénario, il est prévu que 69 % des écosystèmes de l’UE soient encore touchés par l’eutrophisation en 2030 (contre 86 % en 2005). Toujours selon ce scénario de référence, les zones protégées, dont 60 % des zones Natura 2000 (établies au titre de la directive 92/43/CE modifiée, dite directive Habitats), seraient encore fortement touchées par l’eutrophisation en 2030 (contre 78 % en 2005). Ce alors que si toutes les mesures techniquement réalisables étaient mises en œuvre, d’ici à 2030, la part des écosystèmes de l’UE touchés par l’eutrophisation chuterait à 59 % (et à 49 % dans les zones Natura 2000).

Là encore, l’usage de l’ammoniac, le polluant atmosphérique qui affecte le plus les écosystèmes, a des impacts très lourds. C’est pourquoi la Commission européenne appelle à prendre des mesures supplémentaires pour limiter les émissions d’ammoniac dans tous les États membres : de telles mesures permettraient de lutter contre les émissions produites par le fumier provenant du bétail (en particulier l’épandage de fumier sur les champs), et devraient être suivies de mesures visant à atténuer les émissions dues à l’utilisation d’engrais minéraux et de fumier provenant des élevages de porcs et de volailles.

Ces efforts devraient s’inscrire, ajoute le document, dans le cadre d’une stratégie intégrée en matière d’azote, notamment celui provenant de l’agriculture, comportant notamment des mesures visant à lutter contre l’eutrophisation des écosystèmes aquatiques causée par la lixiviation et le ruissellement des nitrates présents dans les champs agricoles et par la pollution des ressources en eau douce, y compris les eaux souterraines.

Le rapport ajoute que la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature devrait déboucher sur des efforts supplémentaires visant à réduire les pressions exercées par la pollution sur les écosystèmes et à accroître la résilience globale des écosystèmes.

[

Incidences économiques

Les dommages causés par la pollution atmosphérique aux écosystèmes (y compris les zones agricoles et les forêts) et aux ressources naturelles ont un coût. La pollution atmosphérique a également des effets indirects, y compris des conséquences macroéconomiques qui se répercutent sur les prix du marché. Il convient donc, argumente le rapport, de comparer le coût des mesures déployées en vue de réduire la pollution atmosphérique avec les bénéfices que ces mesures génèrent pour la société, en leur attribuant une valeur monétaire.

Dans le scénario de référence, en 2030, le coût des dommages sanitaires causés par la pollution atmosphérique est estimé à un montant situé entre 290 et 950 Md€ par an. Selon les estimations, l’exposition de la population à la pollution atmosphérique allant en diminuant, ce coût devrait se réduire pour atteindre un montant situé entre 191 et 745 Md€ d’ici à 2050.

Si l’on considère uniquement les incidences de l’exposition à des niveaux de pollution atmosphérique supérieurs à ceux établis dans les lignes directrices de l’OMS de 2021, les dommages sanitaires sont estimés à entre 105 et 347 Md€ par an d’ici à 2030. Selon les estimations, ils devraient diminuer pour atteindre entre 35 et 124 Md€ d’ici à 2050.

Le coût économique des dommages causés aux écosystèmes par la pollution atmosphérique s’élève à un montant compris entre 3,7 et 11,0 Md€ en 2030, estime le rapport. Ce coût ne devrait diminuer que de manière marginale, passant à un montant situé entre 3,3 et 9,9 Md€ d’ici à 2050, ce qui traduit la trop faible diminution des dommages causés dans les zones Natura 2000 touchées par l’eutrophisation, projetée dans le scénario de référence.

Dans le scénario de référence, le coût des dommages causés aux cultures et aux forêts est estimé respectivement à 13,0 et 18,0 Md€ en 2030 et ne diminue que de manière marginale dans le scénario prévoyant la mise en œuvre de toutes les mesures techniquement réalisables.

En outre, le coût économique des dommages causés aux ressources par la pollution atmosphérique atteindra 742 Md€ en 2030, avant de diminuer à 384 Md€ en 2050.

Les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique et leurs effets positifs sur la qualité de l’air ont également des effets macroéconomiques plus vastes qui se répercutent sur le marché. Les mesures de réduction de la pollution engendrent simultanément un coût pour certains secteurs et une opportunité commerciale pour d’autres, tandis que la qualité de l’air influe à la fois sur la productivité du travail et les rendements agricoles, et donc sur l’économie dans son ensemble. Sur la base d’hypothèses émises récemment concernant les effets de la qualité de l’air sur la productivité du travail, dans tous les scénarios prévoyant une amélioration de la qualité de l’air, le PIB de l’UE augmenterait en 2030 par rapport au scénario de référence.

[

Interactions avec la politique en matière de climat visant le méthane et le carbone suie

La directive NEC reconnaît le lien entre la pollution atmosphérique, d’une part, et le méthane et le carbone suie, d’autre part, ces derniers constituant deux forceurs climatiques à courte durée de vie importants.

Le méthane, souligne le texte, est à la fois un puissant forceur climatique et un précurseur de la pollution par l’ozone troposphérique. Les émissions anthropiques de méthane au sein de l’UE proviennent principalement de l’agriculture (56 %), des déchets (24 %) et de l’énergie (16 %), selon le document. La lutte contre le méthane en tant que précurseur de l’ozone aidera les États membres à atteindre les valeurs cibles plus strictes fixées pour l’ozone troposphérique dans la directive révisée sur la qualité de l’air ambiant.

Le carbone suie, également appelé « carbone noir », forme des particules fines et a des effets nocifs pour la santé et l’environnement. Il provient de la combustion incomplète des combustibles fossiles et du bois. En absorbant la lumière et la chaleur dans l’air, le carbone suie contribue également au changement climatique. Lorsqu’il se dépose sur la glace et la neige, le carbone suie en réduit l’albédo, contribuant ainsi au réchauffement, en particulier dans les régions arctiques.

La réduction des émissions de méthane et de carbone suie peut donc produire des effets bénéfiques tant sur la qualité de l’air que sur l’atténuation du changement climatique, améliorant ainsi le rapport coûts-bénéfices des mesures de réduction correspondantes. La modélisation effectuée dans le cadre du rapport montre que les émissions de carbone suie de l’UE devraient diminuer de manière significative (de 45%) dans le scénario de référence entre 2020 et 2030, principalement en raison du déploiement progressif des critères écologiques applicables à la conception des appareils de chauffage domestique et de la forte réduction de la consommation de charbon dans ce secteur.

De même, selon le scénario de référence sur lequel se fonde le rapport, les émissions de méthane de l’UE devraient diminuer de 21 % entre 2020 et 2030, pour atteindre une réduction de 31 % d’ici à 2040, grâce à de nouvelles mesures visant à décarboner l’économie et à réduire les émissions provenant de la gestion centralisée des déchets.

[

Conclusions

La quatrième édition du rapport « Perspectives en matière d’air pur » confirme que les émissions de polluants atmosphériques dans l’UE continuent de baisser.

Au cours des 20 dernières années, l’UE a réalisé des réductions substantielles en ce qui concerne les émissions de quatre des cinq polluants réglementés par la directive NEC-2, les émissions d’ammoniac faisant figure d’exception.

L’évaluation en cours de la directive NEC-2 (lire notre article) permettra de mettre en lumière ce qui a bien fonctionné dans la mise en œuvre de la directive et les défis à relever, y compris en ce qui concerne le respect des engagements en matière de réduction des émissions. Les perspectives en matière d’émissions d’ammoniac restent préoccupantes. Les projections présentées indiquent que 21 États membres pourraient ne pas honorer leurs engagements (plus ambitieux) de réduction des émissions à l’horizon 2030. Ces États membres doivent prendre d’importantes mesures supplémentaires afin de réduire leurs émissions d’ammoniac à la source en promouvant de bonnes pratiques agricoles, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole commune.

Des mesures supplémentaires sont également nécessaires afin de limiter les émissions de PM2,5 ; les projections actuelles indiquent que huit États membres devraient manquer à leurs engagements de réduction de ces émissions à l’horizon 2030.

Dans l’ensemble, l’UE est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif du plan d’action « zéro pollution » en matière de santé. Elle est par contre à la traîne dans la réalisation de l’objectif lié aux écosystèmes à l’horizon 2030. Ces projections soulignent la nécessité d’en faire davantage pour réduire les émissions d’ammoniac.

Pour que les réductions attendues se concrétisent, il est important de mettre pleinement en œuvre la législation existante et de tirer parti du soutien mis à la disposition des États membres par la Commission à cette fin, souligne le rapport. Des mesures supplémentaires permettraient de réduire davantage les incidences de la pollution atmosphérique sur la santé et sur les écosystèmes et de générer des gains macroéconomiques.

[

En savoir plus

Retrouvez la description des polluants de l’air

Consultez la page dédiée au plan d’action « zéro pollution » de l’UE : EU advancing on 2030 zero-pollution targets but stronger action is needed | European Environment Agency’s home page

Retrouvez la présentation du rapport « Perspectives en matière d’air pur » : Clean Air Outlook – European Commission

Ainsi que le rapport lui-même : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0064

Retrouvez l’article paru sur le précédent rapport : 3e rapport « Perspectives air propre » : la Commission pointe le manque de mesures fortes par les Etats membres pour réduire leurs émissions d’ammoniac – Citepa