COP-30 – Une COP de l’adaptation ?

Par : Ludivine Cozette

Contexte

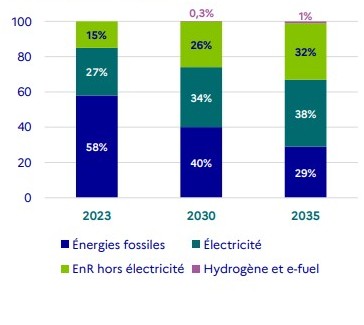

En amont de l’ouverture de la COP30, la présidence annonçait une « COP de l’adaptation ». En effet, l’Accord de Paris, adopté en 2015, place l’adaptation sur un pied d’égalité avec l’atténuation. Son Article 7 définit un objectif mondial visant à renforcer les capacités d’adaptation, accroître la résilience aux changements climatiques et réduire la vulnérabilité face à ces changements. Il incombait toutefois aux Parties de définir plus précisément cet objectif, afin d’établir une méthodologie commune pour mesurer, suivre, évaluer et financer les actions d’adaptation. Ce travail n’a réellement été lancé qu’à partir de 2021, lors de la COP26 de Glasgow.

Parmi les avancées, la décision adoptée à Dubaï sur l’adaptation (décision 2/CMA.5) a permis d’établir le cadre des Emirats arabes unis pour la résilience climatique mondiale. Ce cadre vise à orienter la réalisation de l’objectif mondial d’adaptation et l’évaluation des progrès pour l’atteindre et fixe sept objectifs thématiques ainsi que quatre objectifs transversaux à atteindre d’ici 2030 (voir guide du Citepa sur les enjeux de la COP30). Néanmoins, ces objectifs sont purement qualitatifs et non assortis d’objectifs quantitatifs ou d’indicateurs de suivi et d’évaluation.

Dans la décision adoptée à Dubaï, la CMA a donc décidé de lancer un nouveau programme de travail de deux ans (UAE-Belém work programme) visant à élaborer des indicateurs pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des sept objectifs qualitatifs thématiques et des quatre objectifs de gouvernance fixés au titre du cadre des Emirats arabes unis pour la résilience climatique mondiale [§ 39].

Par ailleurs, la CMA-3 avait fixé à Glasgow en 2021 un objectif pour les pays industrialisés d’au moins doubler, d’ici 2025, leur soutien financier collectif aux pays en développement pour leurs actions d’adaptation par rapport au niveau de 2019. L’objectif serait donc de passer de 20,3 Md$ à environ 40,6 Md$.

Enfin, la décision 1/CMA.5 issue de la phase politique du bilan mondial de l’action climat (Global Stocktake ou GST), adoptée le 13 décembre 2023 à Dubaï, appelait les Parties àmettre en place leurs plans, politiques et processus nationaux de planification et de suivi, évaluation et apprentissage en matière d’adaptation d’ici 2025.

Les enjeux de la COP30

Trois grands enjeux dominent ainsi cette COP30 :

Les indicateurs d’adaptation

78 experts techniques disposant des qualifications et d’une expertise pertinentes en rapport avec l’Objectif mondial d’adaptation ont été mobilisés depuis mi-2024 afin de recenser les indicateurs existants en matière d’adaptation. Ces travaux leur ont permis de consolider une liste de 100 indicateurs, publiée le 9 septembre 2025, couvrant l’ensemble des objectifs thématiques et transversaux et pouvant s’appliquer à l’ensemble des Parties.

Cette liste est donc au cœur des discussions de cette COP30 car les Parties doivent l’approuver formellement afin qu’elle puisse s’appliquer aux futurs Rapports Bienniaux de Transparence (RBT) à soumettre en 2026 et s’intégrer au GST.

Le financement de l’adaptation

Alors que les événements climatiques extrêmes ne cessent de s’accentuer, entrainant des pertes et dommages irréversibles, la pression de la part des pays en développement sur les pays industrialisés s’accentue pour augmenter les financements dédiés à l’adaptation. Le Président de la COP-30 vise ainsi un nouvel objectif sur le financement de l’adaptation à Belém, avec un appel du groupe des pays les moins avancés (PMA) lors de la pré-COP, à tripler les flux de financement pour l’adaptation d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2022 (32,4 Md$), afin d’atteindre environ 100 Md$

Les plans nationaux d’adaptation (PNA)

Alors que seulement 44% des Parties avaient soumis leur PNA au 16 octobre 2025, les pays en développement demandent un renforcement du soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre des PNA, en mettant l’accent sur l’assistance technique et financière.

_

Retour de terrain de quelques moments clés de la COP – Quelle place pour l’adaptation ?

L’équipe « Adaptation au changement climatique » du Citepa accompagne de nombreux pays en voie de développement dans l’élaboration de leurs documents de rapportage dans le cadre de l’Accord de Paris (Contributions déterminées au niveau national (CDN), Rapports Bienniaux sur la Transparence) et pour la mise en place de systèmes de suivi, d’évaluation et d’apprentissage associés. Ses travaux portent notamment sur le développement de listes d’indicateurs sectoriels permettant aux pays de suivre et d’évaluer leurs progrès en matière d’adaptation.

Spécialiste de l’Accord de Paris, l’équipe Adaptation suit avec la plus grande attention les avancées des négociations internationales qui viennent enrichir et soutenir les accompagnements proposés aux pays et une représentante était, à ce titre, présente à Belém la première semaine des négociations.

© Citepa – Notre correspondante Adaptation à la COP-30

_

Les indicateurs

Sujet clef des négociations cette année, les Parties doivent valider un set de 100 indicateurs destinés à suivre les progrès accomplis en matière d’adaptation au regard de 7 objectifs thématiques et des 4 objectifs transversaux fixés en 2023 à Dubaï.

De nombreux side-events ont ainsi été consacrés à la mise en place de ces indicateurs, notamment dans le cadre de systèmes de suivi-évaluation nationaux de l’adaptation et du développement des plans nationaux d’adaptation.

- Plateforme Internationale pour les Métriques de l’Adaptation (IPAM) – 12 novembre 2025

Parmi les sessions marquantes sur le sujet, l’IPAM est venue présenter les résultats de son rapport à paraître sur l’état de l’art en matière d’indicateurs d’adaptation. Abdalah Mokssit, Secrétaire du GIEC depuis 2016, est venu introduire la session en rappelant la nécessité des indicateurs d’adaptation au service d’un devoir de vigilance. Il est désormais nécessaire de se doter de la capacité de savoir, de disposer des meilleurs systèmes d’informations, mais également de la capacité de prévenir et enfin celle de réagir face aux impacts du changement climatique. Pour cela, se doter d’une métrique de l’adaptation est essentiel car nous entrons dans une phase non plus de simple planification mais de mise en œuvre de l’adaptation. Il faut donc pouvoir connaître l’efficacité des mesures mises en œuvre. Les messages clefs à retenir de cette présentation étaient les suivants :

- Il faut se doter d’indicateurs robustes pour éviter l’écueil d’avoir un système de suivi et d’évaluation de l’adaptation trop fragmenté.

- Les indicateurs doivent pouvoir évoluer au fil du temps et capturer l’amélioration (la résilience) et l’avancement des progrès (Objectif mondial d’adaptation).

- Aller au-delà du développement purement scientifique des indicateurs pour les inscrire dans un contexte politique et les mettre au service de la prise de décision et de la priorisation.

- Les indicateurs sont très liés à l’idée de narration : il faut savoir ce que l’on aimerait évaluer pour savoir comment retranscrire nos progrès et gérer parfois des résultats et donc des vérités qui dérangent.

- Les indicateurs d’adaptation constituent des métriques clefs pour orienter les investissements en matière d’adaptation ainsi que les priorités de développement.

- Renforcement de l’Objectif Mondial d’adaptation (OMA) via l’hydrologie – 15 novembre 2025

Un panel d’acteurs du pavillon sur la Science pour l’Action Climatique est intervenu sur le sujet du renforcement de l’Objectif mondial d’adaptation via l’hydrologie. L’application concrète des indicateurs en cours de validation par les Parties a donc été évoquée pour les sujets eau et assainissement. De manière générale, les acteurs de l’Organisation météorologique mondiale, de l’UNICEF ou encore de l’Alliance pour l’Adaptation mondiale du secteur de l’Eau, ont salué le travail des experts ayant travaillé sur les indicateurs consacrés à l’objectif thématique de résilience du secteur de l’eau. Ils ont notamment souligné le fait que ces indicateurs pourraient permettre de mieux refléter les niveaux de résilience des systèmes hydrologiques et de la cryosphère qui soutiennent la résilience climatique. L’utilisation des données satellitaires a également été largement mise en avant, de même que de nombreux travaux permettant de suivre les efforts d’adaptation à partir de variables observables via des systèmes d’observation satellitaires.

De manière générale, les acteurs intervenant sur ce sujet ont néanmoins rappelé que, si le set d’indicateur parvenait à être validé par les Parties à l’issue de cette COP, des efforts conséquents resteraient nécessaire pour définir des lignes directrices méthodologiques communes pour la mise en œuvre de ces indicateurs.

[

_

Le financement de l’adaptation

Autre sujet au cœur de tous les débats et conférences, la nécessité d’un renforcement du financement de l’adaptation. A l’aube d’une nouvelle phase de « mise en œuvre » de l’Accord de Paris, l’augmentation des fonds pour l’adaptation a été présenté comme une condition non négociable par tous les acteurs présents pour faire avancer l’adaptation. En effet, selon les derniers résultats du dernier Adaptation Gap report de 2025, les besoins en adaptation seraient supérieurs à 300 Md$ en 2035 alors qu’en 2023, seulement 26 Md$ avaient été alloués à l’adaptation. Le mot d’ordre était donc : pas de mise en œuvre de l’adaptation sans financements.

© Citepa

Parmi les prises de paroles marquantes lors des conférences et négociations de la semaine du 10 novembre on retrouvait donc :

- Consultation informelle du SBSTA 5(a) / SBI 12 (a) sur la question de l’OMA du 12 novembre

Plusieurs pays en voie de développement ont pris la parole pour rappeler aux pays développés l’importance de leurs contributions au Fonds d’adaptation afin qu’il puisse couvrir les besoins en 2024, alors même que l’objectif n’a pas été atteint pour la deuxième année consécutive.

- Side-event du 12 novembre sur la présentation du travail du groupe d’experts des pays les moins développés (LEG) sur les Plans Nationaux d’Adaptation

Ce side-event est revenu sur le travail du LEG pour l’actualisation des lignes directrices pour les PNA, qui incluent notamment une estimation des coûts de l’adaptation. Les acteurs ont souligné la difficulté de parfois faire correspondre les priorités des PNA avec les projets et financements des bailleurs de fonds. De plus, des acteurs des pays en voie de développement ont fait part de leurs critiques vis-à-vis des procédures d’obtention de financement longues et difficiles d’accès.

A cet effet, le Fonds Mondial pour le Climat (GCF) est intervenu pour réaffirmer son engagement dans l’attribution de fonds pour l’adaptation aux pays en voie de développement, avec des procédures de validation administratives et financières simplifiées. En effet,

- Side-event du 12 novembre sur l’utilisation de l’Article 6 au service de la finance de l’adaptation

Cette conférence portait notamment sur l’utilisation de l’Article 6.4 de l’Accord de Paris, dédié aux mécanismes de crédit carbone pour contribuer au Fonds d’Adaptation. En effet, l’Article 6.4 prévoit que 5% des crédits générés soient automatiquement prélevés et mis à disposition du Fonds d’adaptation. La notion d’évitement des risques (« « de-risking ») a également été évoquée car ce mécanisme pourrait permettre de motiver le secteur privé à investir davantage en matière d’adaptation. De manière générale, les discussions ont surtout évoqué les manières de mieux orienter le secteur privé vers des investissements en faveur de l’adaptation. Cela supposerait notamment une vision plus claire de ce qu’est un projet d’adaptation ainsi que la mise en place d’accords bilatéraux relatifs aux crédits carbones intégrant des règles et méthodologies précises pour visualiser les co-bénéfices en matière d’adaptation.

- Side-event du 15 novembre du pavillon australien réunissant les représentants de Conseils pour le Climat internationaux autour de la question de l’investissement en matière d’adaptation

Swenja Surminski du Conseil Changement Climatique du Royaume-Uni a introduit la conférence par un constat : au Royaume-Uni, aucun résultat en matière d’adaptation n’a été noté comme « bon » et nous vivons actuellement une évolution de la planification vers la mise en œuvre de l’adaptation.

A cet effet, Matt Kean de l’Autorité du Changement Climatique Australienne a également rappelé qu’1$ investi en matière d’adaptation permettait environ 10$ de dommages évités.

Adelle Thomas, du Conseil de Défense des Ressources Naturelles a néanmoins souligné que le système pour l’adaptation des pays en voie de développement était pour l’instant en échec car il n’y a pas d’argent disponible pour la mise en œuvre des mesures d’adaptation ou pour pallier les pertes et dommages.

Ce qui est ressorti in fine de cette conférence c’est la nécessité pour les politiques de s’appuyer sur des travaux fondés sur des preuves et d’identifier, au fur et à mesure, les situations où l’adaptation est efficace et celle où elle atteint ses limites.

Par ailleurs, même si les financements privés sont nécessaires, la priorité demeure l’accès à des fonds publics. En effet, les capitaux privés recherchent des retours sur investissement qui, en matière d’adaptation, ne sont pas toujours envisageables à court ou moyen terme. Ils ont donc tendance à se détourner vers d’autres secteurs ou zones géographiques, ce qui en fait une source de financement peu fiable.

[

La place de la science et des outils technologiques pour l’adaptation

Si la COP30 a largement mis en avant des enjeux très politiques autour de l’adaptation, les chercheurs internationaux étaient néanmoins très présents, tant en appui aux négociateurs, que dans le cadre de side events parfois très techniques où ils présentaient les résultats de leurs travaux. Plusieurs sujets ont retenu notre attention :

- Présentation du processus du 7ème rapport d’évaluation (AR7) du GIEC en matière d’adaptation – 13 novembre

Les scientifiques du GIEC étaient très présents lors des side events. Ils ont notamment consacré un side event spécifique à l’explication des objectifs et lignes directrices encadrant le processus d’élaboration de l’AR7 en matière d’adaptation. Ils ont ainsi rappelé les grands principes qui guideront l’ensemble de ce travail :

- L’adaptation sera appréhendée, comme les rapports précédents, sous un angle propre à chaque contexte.

- Le rapport sera pensé comme un véritable outil dédié à la prise de décisions politique

- Il intégrera des perspectives variées en termes de genre, d’âge, d’inclusion de populations indigènes, de populations urbaines et rurales, etc.

- Il visera à inspirer et faciliter des actions à différentes échelles, y compris en lien avec l’intégration de connaissances non-scientifiques.

Enfin, une actualisation des lignes directrices du GIEC en matière d’adaptation, qui dataient de 1994, a été annoncée et explicitée. Cette mise à jour prendra en compte les nouvelles métriques et méthodologies développées ces trente dernières années et sera articulée avec les travaux en cours sur la définition de l’OMA.

- Présentation de l’organisation CREWS sur les systèmes d’alerte précoces- 13 novembre

Cette organisation se consacre au déploiement de systèmes d’alerte précoces dans les pays en développement. Les premières présentations ont illustré leur mise en œuvre concrète au Malawi et en Afrique via le Centre Africain d’Applications Météorologiques. Elles ont montré les grandes avancées réalisées en termes de précision des prévisions météorologiques qui peuvent être appliquées à différents secteurs (agriculture, eau, santé…) et permettent de renforcer la protection des populations face aux événements extrêmes.

L’Ambassadeur français pour le changement climatique, Benoit Faraco, est ensuite intervenu pour rappeler que ces systèmes constituent l’une des principales priorités de la France et qu’ils seront inscrits à l’agenda du prochain G7, avec l’idée d’obtenir aussi le soutien du secteur privé.

- Conférence sur l’utilisation des informations météorologiques, hydrologiques et climatiques pour un futur résilient – 14 novembre

Lors de cette présentation, les intervenants ont mis en avant les outils d’observation satellitaires au service de l’adaptation. L’UNDRR, l’organe des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophe a notamment souligné l’importance d’un accès à des données de haute qualité en matière de risques climatiques et la façon dont les technologies émergentes (satellites, télédétection…) renforcent la résilience.

La Facilité pour le Financement de l’Observation Systématique a également rappelé que beaucoup de pays en développement sont disposés à partager leurs données mais qu’un soutien provenant des fonds bilatéraux reste nécessaire.

Enfin, le Comité directeur du Système mondial d’observation du climat (SMOC) a parlé des travaux récents permettant d’intégrer l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (machine learning) pour analyser les données satellites et suivre les évolutions du climat. Un rapport sera publié en 2027 afin de présenter les lacunes identifiées en termes d’observations satellitaires, notamment pour le développement de cartes mondiales des risques climatiques (inondations, feux…) .