Le potentiel de stockage géologique du carbone est dix fois moins élevé qu’escompté – Nature

Par : Sophie Sanchez

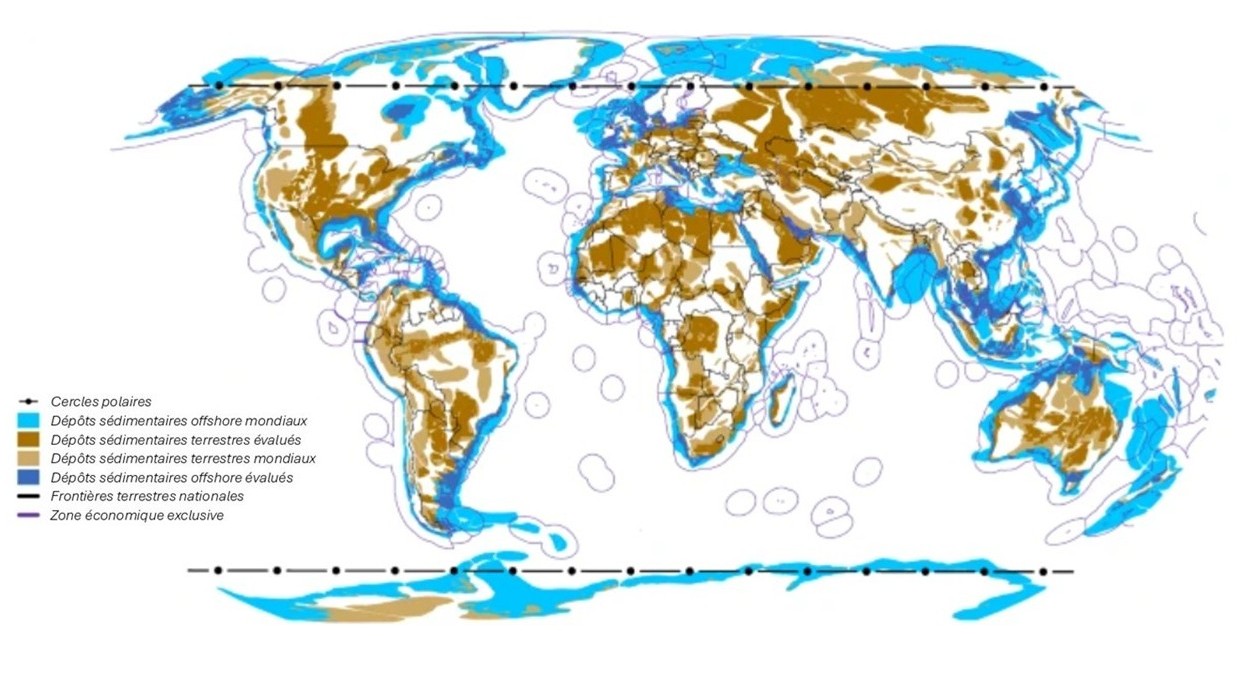

Potentiel spatialement explicite de stockage mondial du carbone dans les bassins sédimentaires – Nature, septembre 2025

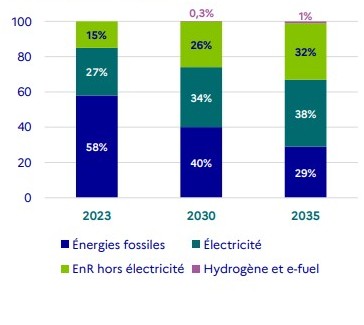

Une étude publiée dans la revue scientifique Nature le 3 septembre 2025 et intitulée « A prudent planetary limit for geologic carbon storage » (Une limite planétaire prudente pour le stockage géologique du carbone), menée par une équipe internationale de chercheurs, remet en question l’optimisme concernant le stockage géologique du carbone, une technologie clé pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

Les chercheurs y établissent une « limite planétaire prudente » de 1 460 gigatonnes (Gt) de dioxyde de carbone (CO₂) stockable, soit une réduction drastique par rapport aux estimations antérieures (le potentiel de stockage étant estimé par les industriels à 14 000 Gt).

En outre, l’étude fait valoir que si le stockage géologique était entièrement utilisé pour l’élimination du carbone, la réduction maximale possible de la température mondiale serait limitée à 0,7 °C (avec une gamme de valeurs s’échelonnant de 0,35 à 1,2 °C, incluant les incertitudes liées au stockage et à la réponse climatique). En d’autres termes, la séquestration du carbone ne pourrait limiter le réchauffement climatique que de 0,7°C.

Cette analyse, fondée sur une évaluation spatiale et multidimensionnelle des risques, témoigne de l’urgence de repenser les stratégies d’atténuation climatique et d’éviter une dépendance excessive à une ressource limitée.

[

[

Le rôle crucial du stockage géologique du carbone

La capture et le stockage géologique du carbone (CSC en français, ou CCS, Carbon Capture and Storage en anglais) est reconnu comme un outil essentiel pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, notamment la neutralité carbone (équilibre entre les émissions et les absorptions de CO₂) et la neutralité des gaz à effet de serre (GES). La neutralité carbone permettrait de stabiliser les températures mondiales, tandis que la neutralité des gaz à effet de serre pourrait entraîner une diminution des températures en réduisant les concentrations atmosphériques de CO₂.

Ainsi les scénarios climatiques limitant le réchauffement à 1,5 °C ou 2 °C prévoient un recours massif au CSC, pour atténuer la combustion continue de combustibles fossiles, réduire les émissions des secteurs industriels difficiles à décarboner, et stocker durablement le CO₂ retiré de l’atmosphère.

La capture et le stockage du carbone (CSC) jouent un rôle tant dans la réduction des sources (par exemple, en stockant le CO₂ capturé issu de la production de ciment et de la combustion de combustibles fossiles) que dans l’élimination durable du CO₂ de l’atmosphère (par exemple, en stockant le CO₂ capturé dans l’atmosphère ou issu de la combustion de biomasse).

Actuellement, le déploiement du CSC reste marginal : seulement 49 millions de tonnes de CO₂ (MtCO₂) par an sont capturées, et 416 MtCO₂/an sont en projet ou en construction.

Pourtant, le potentiel technique du stockage géologique est généralement considéré comme vaste, avec des estimations de stockage disponible comprises entre 10 000 et 40 000 GtCO₂, bien que seule une partie très réduite (253 MtCO₂) soit considérée comme économiquement viable à ce jour.

Mais ces projections reposent sur des hypothèses optimistes quant à la faisabilité et à l’acceptabilité sociale et environnementale du CSC, préviennent les auteurs de l’étude, qui invitent à considérer le stockage de carbone comme un « bien commun consommable et épuisable ».

[

Les risques et incertitudes du stockage géologique du carbone

« L’utilisation à grande échelle du stockage de carbone s’accompagne de risques importants et d’une grande incertitude quant au potentiel de stockage réalisable », martèlent les auteurs de l’étude.

De fait, comme ils le détaillent, le stockage à grande échelle du CO₂ comporte des risques géophysiques, environnementaux et politiques souvent sous-estimés dans les modèles climatiques :

- Risques géophysiques :

- Les fuites de CO₂ dues à l’activité sismique, à la défaillance des puits ou à d’autres facteurs pourraient réintroduire du carbone dans l’atmosphère. Un taux de fuite annuel supérieur à 0,01 % annulerait les bénéfices climatiques du stockage ;

- L’injection de CO₂ peut provoquer une sismicité induite, compromettant l’intégrité des sites de stockage et créant des voies d’échappement pour le gaz ;

- Les aquifères salins profonds et les gisements épuisés d’hydrocarbures sont les sites les plus couramment envisagés, mais leur stabilité à long terme reste incertaine.

- Risques environnementaux et sanitaires :

- Les fuites de CO₂ peuvent acidifier les nappes phréatiques, mobilisant des métaux toxiques et dégradant la qualité de l’eau potable ;

- Les zones proches des agglomérations où vivent des populations ou des écosystèmes sensibles (comme les régions polaires ou les aires protégées) doivent être exclues pour éviter des impacts négatifs sur la santé et la biodiversité.

- Risques politiques et sociaux :

- Le CSC est interdit ou fortement restreint dans certains pays européens en raison de préoccupations environnementales et de la crainte d’un prolongement de la dépendance aux combustibles fossiles ;

- Les cadres juridiques internationaux pour le stockage transfrontalier (notamment en mer) sont encore flous, ce qui pourrait limiter les options de stockage offshore.

- Incertitudes climatiques :

- La réponse du système climatique à l’élimination du CO₂ n’est pas parfaitement symétrique à celle des émissions. Une tonne de CO₂ éliminée ne compense pas nécessairement une tonne émise en termes d’impact sur la température ;

- Certains scénarios prévoient un dépassement temporaire (overshoot) des objectifs de température, nécessitant un recours accru au CSC pour revenir à 1,5 °C. Cela augmenterait encore la pression sur les capacités de stockage.

[

Méthodologie : une analyse spatiale des risques

Pour établir une limite planétaire prudente, les auteurs ont réalisé une analyse spatiale des bassins sédimentaires mondiaux, en appliquant des critères d’exclusion fondés sur :

- La stabilité géologique : exclusion des zones sismiquement actives ou situées à des profondeurs inadéquates (moins de 1 km ou plus de 2,5 km) ;

- La protection de l’environnement : exclusion des zones protégées, des régions polaires et des zones peuplées (avec une marge de sécurité de 25 km autour des agglomérations) ;

- Les contraintes politiques : prise en compte des restrictions nationales sur le CSC et des incertitudes liées aux accords internationaux.

Dans ce contexte, l’étude évalue le potentiel de stockage physique mondial à 1 460 GtCO₂ (avec une fourchette de 1 290 à 2 710 GtCO₂), dont 70 % à terre et 30 % en mer – un chiffre qui reflète les contraintes de sécurité et de durabilité.

[

Implications pour les stratégies d’atténuation

- Une ressource limitée et convoitée

La limite de 1 460 GtCO₂ implique que le CSC ne peut pas être considéré comme une solution illimitée. Son utilisation doit être priorisée entre :

- L’atténuation des émissions résiduelles (industries lourdes, production d’hydrogène « bleu » à partir de gaz naturel, etc.) ;

- L’élimination du CO₂ présent dans l’atmosphère pour inverser le réchauffement climatique.

Les scénarios climatiques actuels prévoient un dépassement de cette limite de stockage d’ici 2200 si les émissions ne sont pas drastiquement réduites d’ici 2050. Par exemple :

- Les scénarios limitant le réchauffement à 1,5 °C incluent un stockage de 8,7 GtCO₂/an dès 2050 (soit 175 fois la capacité actuelle de CSC) ;

- Les scénarios à 2 °C dépassent la limite prudente avant 2125, en raison d’une dépendance accrue au CSC pour compenser des réductions d’émissions insuffisantes.

- Une répartition inégale entre les pays

Les pays riches en ressources fossiles (Russie, États-Unis, Chine, Arabie saoudite, Australie) disposent des plus grandes capacités de stockage résiduelles, tandis que d’autres (comme les pays européens ou l’Inde) voient leur potentiel fortement réduit par les critères de risque.

Cette inégalité soulève des questions de justice climatique :

- Les pays historiquement responsables des émissions (comme les États-Unis ou la Russie) ont-ils le droit d’utiliser leur potentiel de stockage pour prolonger l’utilisation des combustibles fossiles ?

- Les pays en développement peu émetteurs mais riches en sites de stockage (comme l’Indonésie ou le Brésil) devraient-ils être incités à stocker le CO₂ des autres en échange de compensations financières ?

- Un plafond pour la baisse des températures

Si l’intégralité des 1 460 GtCO₂ était utilisée pour l’élimination du carbone, la baisse maximale de température serait limitée à 0,7 °C (avec une gamme de valeurs 0,35–1,2 °C). Toute partie de ce potentiel utilisée pour maintenir les émissions fossiles réduirait d’autant la capacité à inverser le réchauffement.

[

Recommandations pour « des stratégies robustes face à l’incertitude »

Reconnaître que le stockage géologique du carbone peut être une ressource limitée nécessite une considération attentive de la part des États-nations lors de l’élaboration des plans de transition énergétique et climatique nationaux. Étant donné les échelles de temps millénaires pour lesquelles le stockage de carbone est nécessaire pour contrer l’impact du CO₂ libéré sur le changement climatique, les décisions prises aujourd’hui en matière de gestion du carbone affecteront la population humaine pendant plus de dix générations à venir, préviennent les auteurs de l’étude.

Face à ces contraintes, les auteurs proposent plusieurs pistes :

- Transparence et planification explicite :

- Les États doivent clarifier leurs intentions concernant l’utilisation du CSC dans leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) et leurs stratégies long terme ;

- Les plans doivent préciser si le CSC servira à prolonger l’usage des fossiles (ex. : hydrogène bleu) ou à maximiser l’élimination du CO₂ (ex. : hydrogène vert).

- Coopération internationale :

- Les pays riches en potentiel de stockage pourraient monétiser cette ressource via des mécanismes de financement climatique, comme le principe du « pollueur-payeur » ;

- Les fonds souverains liés aux revenus pétroliers (comme ceux des pays du Golfe) pourraient financer le développement des technologies de capture directe.

- Diversification des solutions :

- Le CSC ne doit pas être la seule option. D’autres méthodes d’élimination du carbone (comme la minéralisation dans les basaltes, testée en Islande) ou la restauration des écosystèmes doivent être explorées pour réduire la pression sur les bassins sédimentaires.

- Réduction drastique des émissions :

- Sans une baisse immédiate et massive des émissions, même le potentiel prudent de 1 460 GtCO₂ sera insuffisant pour revenir à 1,5 °C après un dépassement.

[

« Nos résultats soulignent l’importance cruciale de la transparence dans la planification de la gestion du carbone et motivent le traitement du stockage géologique du carbone comme une ressource rare qui doit être déployée stratégiquement pour maximiser les avantages climatiques, plutôt que de traiter le stockage géologique du carbone comme une marchandise illimitée », soulignent les auteurs de l’étude.

« Les décideurs politiques peuvent rendre explicites leurs attentes concernant l’utilisation du stockage géologique du carbone dans leurs plans nationaux de transition énergétique, leurs contributions déterminées au niveau national et leurs stratégies à long terme, et communiquer dans quelle mesure ces plans abordent les risques environnementaux et sociétaux lors de l’allocation de ce qui est fondamentalement une ressource finie », ajoutent-ils.

[

[

Pour en savoir plus

A prudent planetary limit for geologic carbon storage | Nature

Quel rôle pourrait jouer le captage et stockage du carbone dans la transition ? – Citepa