Les efforts engagés par l’industrie française restent encore trop partiels pour constituer une décarbonation structurelle et durable – RAC/FNE

Par : Sophie Sanchez

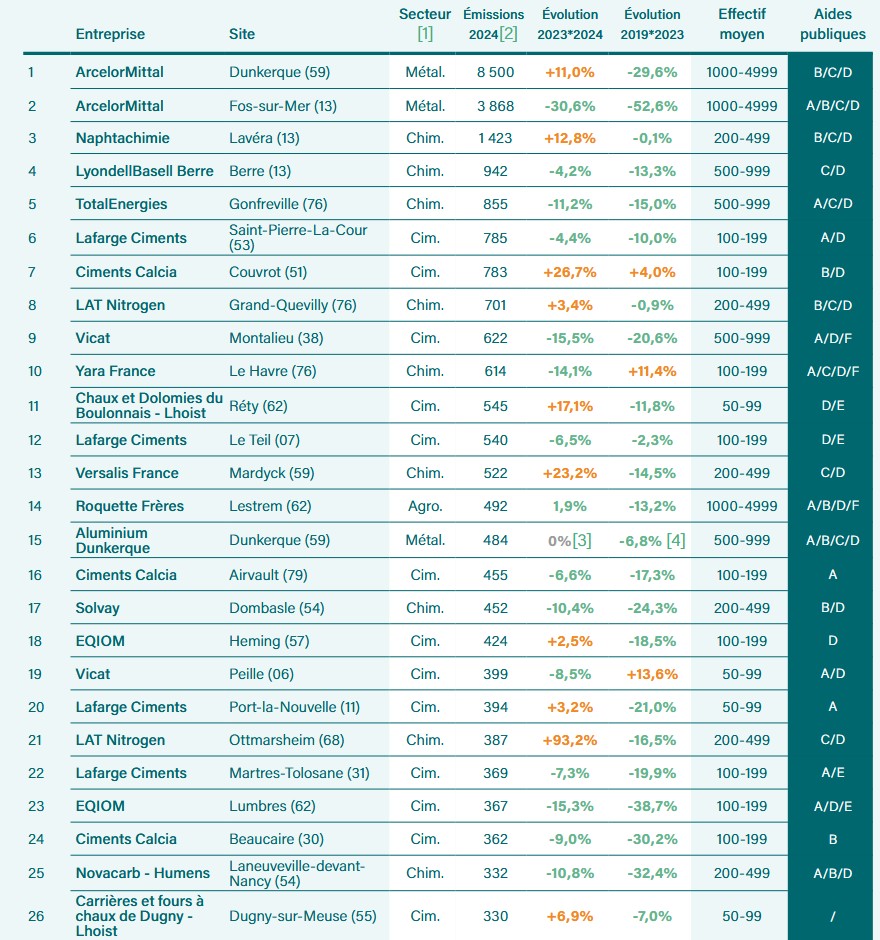

Tableau des 50 sites les plus émetteurs de CO2 en 2024. Source : Réseau Action Climat/France Nature Environnement, septembre 2025

[

La troisième édition du rapport sur les 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre (GES) en France établi par le Réseau Action Climat, principal réseau d’ONG environnementales, et France Nature Environnement, et publié le 18 septembre 2025, dresse un état des lieux des émissions de ces installations et de l’industrie lourde pour 2024 tout en proposant un aperçu de l’avancement de leurs projets de décarbonation.

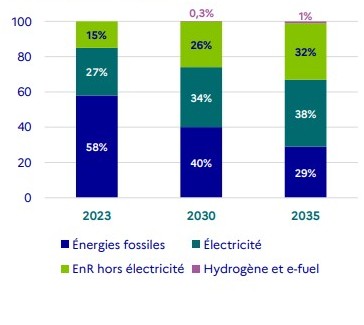

En 2024, l’industrie française reste le troisième secteur le plus émetteur de GES après les transports et l’agriculture avec 62,4 Mt CO2e, soit 16,9 % des émissions nationales. Après une baisse marquée de – 10,2 % entre 2023 et 2022, les émissions industrielles n’ont reculé que de 1,4 % en 2024 (lire notre article et consulter le rapport Secten – Citepa), et ce en grande partie en raison de la baisse de la production et non grâce à des transformations structurelles des procédés industriels, rappellent les deux ONG.

D’après le Haut Conseil pour le climat (HCC), la baisse des émissions du secteur devra être en moyenne trois fois plus importante que la tendance observée en 2024 pour atteindre les objectifs climatiques nationaux.

Or en retardant leur décarbonation, les entreprises s’exposent à des coûts futurs bien plus élevés, font valoir les deux associations. À l’inverse, la décarbonation de l’industrie, notamment par l’amélioration de l’efficacité énergétique et la sobriété énergétique et matières, permet aux entreprises de réaliser des économies significatives en réduisant leur consommation d’énergie et de ressources.

[

[

Des avancées inégales selon les secteurs

En novembre 2022, en raison de la concentration des émissions de GES sur les grands sites de l’industrie lourde, le gouvernement français avait initié un plan ciblant les 50 sites industriels français les plus émetteurs qui représentent 55 % des émissions industrielles en France (lire notre article). L’objectif affiché était de réduire de moitié les émissions issues de l’industrie en dix ans en s’alignant sur la neutralité carbone visée pour 2050. À l’issue d’un dialogue approfondi, 32 contrats de transition écologique ont été signés en novembre 2023, engageant des entreprises à des trajectoires de décarbonation ambitieuses. La plupart des sites fortement émetteurs sont concentrés dans les bassins industriels de Dunkerque dans le Nord, de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, du Havre-Rouen en Seine-Maritime et dans le Grand Est.

Le RAC et FNE constatent dans leur rapport que la décarbonation progresse, notamment grâce au déploiement de leviers bien identifiés tels que l’efficacité énergétique ou le remplacement des énergies fossiles. L’État accompagne ce mouvement : plusieurs millions d’euros ont été engagés pour soutenir ces transformations dans le cadre notamment des plans France Relance et France 2030.

Mais les avancées concrètes sont inégales selon les secteurs.

- Le secteur des minéraux et matériaux de construction est celui qui a le plus diminué ses émissions en 2024 avec -0,95 MtCO2e, soit -5,9 %. Toutefois cette baisse est essentiellement conjoncturelle, liée à un recul de la production du secteur de 9 % plutôt qu’à une transformation structurelle des procédés. En outre, le Haut Conseil pour le climat a alerté dans son rapport annuel sur le fait que l’importation de clinker (composant à la base du ciment, dont la production est fortement émettrice de gaz à effet de serre) « croît de façon importante ces dernières années, [ce] qui peut fausser l’analyse de l’évolution des émissions nationales de la filière du ciment »;

- Dans la sidérurgie, qui pâtit de la baisse de la demande et des surcapacités mondiales, les émissions ont augmenté de 1,6 % en 2024, après une chute sévère en 2023 (-18 %), principalement causée par un contexte économique défavorable. L’acteur le plus émetteur du secteur, ArcelorMittal, dont les émissions en France représentaient 20 % des émissions industrielles nationales en 2024, a réduit ses émissions en France de 6,3 % en 2024. Cette tendance est principalement induite par la baisse de 31 % des émissions du site de Fos-sur-Mer qui ne fonctionne plus qu’avec un seul haut-fourneau depuis l’automne 2023 et la mise en service d’un nouveau four dédié au recyclage de l’acier. Mais en 2024, le groupe a mis en pause ses projets de décarbonation en Europe, dont le projet d’acier à base d’hydrogène vert à Dunkerque, avançant une absence de garanties politiques suffisantes sur la compétitivité de l’acier européen. Il a toutefois annoncé en mai 2025 un nouveau projet moins ambitieux de décarbonation du site de Dunkerque fondé sur un four électrique reculé en septembre 2025 sur une potentielle usine de production de chaux décarbonée.

- Le secteur de l’aluminium a également augmenté ses émissions de 4,4 % en 2024 en raison de la conjoncture. Pour ce secteur, la décarbonation n’est pas complètement enclenchée, d’autant que le secteur attend le développement de solutions de décarbonation profondes telles que la technologie d’anode inerte. Des projets sont néanmoins en cours pour décarboner les deux alumineries françaises. Aluminium Dunkerque a inauguré en mai 2025 un four dédié à la fabrication d’aluminium recyclé et participe au projet C4Capture de démonstrateur d’une technologie de captage de carbone adaptée à la production d’aluminium. Trimet participe également à ce projet en parallèle de projets d’électrification des fours et d’amélioration de l’efficacité énergétique des électrolyseurs ;

- Le secteur de la chimie affiche une stagnation, voire une hausse des émissions sur plusieurs sites. L’arrêt de la production du secteur dans la réduction de ses émissions en fait le secteur le plus émetteur de l’industrie. La reprise des activités sur plusieurs sites après une année 2023 très difficile, accompagnée d’une hausse des émissions, montre que celles-ci restent encore étroitement liées aux volumes de production. De nombreuses annonces de fermetures de sites chimiques ou d’unités de production ont marqué l’actualité industrielle ces derniers mois. Si plusieurs acteurs du secteur poursuivent la baisse de leurs émissions, peu d’investissements sont réellement engagés par des industriels pour des projets de décarbonation profonde reposant sur des transformations structurelles des procédés industriels.

- Dans l’agro-alimentaire, les émissions repartent à la hausse sur la majorité des sites les plus émetteurs.

Au regard de cet état des lieux, le rapport en conclut que ces efforts sont encore « trop partiels pour constituer une décarbonation structurelle et durable ».

Les deux ONG relèvent que l’un des ressorts de la décarbonation n’est pas de la responsabilité directe des industriels : elles pointent « le manque de visibilité budgétaire », un frein majeur à l’investissement pour des acteurs ayant besoin « de garanties claires sur le soutien public ». Elles appellent les responsables politiques à « inscrire la décarbonation industrielle dans une planification industrielle cohérente ainsi que dans une loi de programmation des finances vertes ».

Elles demandent également un cadre de suivi et de pilotage transparent à l’échelle de l’État, constatant qu’il est « impossible d’avoir une vision claire de l’avancement global du plan » de décarbonation de l’industrie. C’est pourquoi, comme le recommande le HCC, elles préviennent qu’il devient « urgent de doter la stratégie gouvernementale industrielle d’un observatoire dédié aux 50 sites les plus émetteurs qui permette un suivi transparent site par site tout en offrant une lecture globale des stratégies retenues par les filières, des leviers et des montants d’aides publiques mobilisés ».

Elles déplorent à cet égard le lobbying pratiqué par certains industriels. Si les revendications de la profession portent en grande partie sur la nécessité d’un soutien public à la transition dans un contexte économique difficile pour certains secteurs, certains acteurs en ont profité, écrivent-elles, pour pousser à l’assouplissement, voire au recul de certaines normes environnementales ces derniers mois. « Ce moment illustre une tension claire entre une vision court-termiste de maximisation du profit visant à préserver des modèles obsolètes, incompatibles avec la préservation du climat et de la biodiversité, et une transformation plus ambitieuse vers un modèle décarboné, porteur de bénéfices environnementaux et de gains économiques et sociaux durables à long terme », martèle le rapport.

[

[

La décarbonation, une source de bénéfices et de résilience à long terme

Les entreprises ne gagneront pas en compétitivité en échappant à la transition écologique nécessaire pour éviter les bouleversements écologiques qui menacent autant la société que leurs propres modèles d’affaires, martèlent les deux organismes. Retarder la décarbonation revient à s’exposer à des coûts futurs bien plus élevés.

Le réchauffement climatique a déjà des impacts concrets — événements extrêmes, tensions sur les ressources, perturbations logistiques — qui fragilisent durablement les chaînes industrielles. Selon le Haut Conseil pour le climat, l’industrie est d’ailleurs particulièrement exposée aux risques liés à l’approvisionnement, à la chaleur, aux pénuries d’eau et aux inondations.

À l’inverse, la décarbonation de l’industrie, notamment par l’amélioration de l’efficacité énergétique et la sobriété énergétique et matière, permet aux entreprises de réaliser des économies significatives, font valoir les deux ONG.

Dans le contexte géopolitique actuel marqué par l’instabilité, la décarbonation constitue également un enjeu majeur de souveraineté industrielle, permettant aux entreprises un meilleur contrôle sur leurs coûts et leurs délais de production. Au-delà des économies significatives qu’elles génèrent, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la sobriété énergétique permettent aux industriels de diminuer leur exposition à la volatilité des prix des énergies fossiles, renforçant ainsi leur résilience face aux futurs chocs économiques. De la même manière, l’économie circulaire et la réduction de la consommation de matières premières sont des leviers essentiels pour réduire la dépendance des entreprises aux importations.

Contrairement aux crises économiques, la crise climatique s’inscrit dans la durée, – souligne encore le rapport -, et exige un changement en profondeur des chaînes de valeur qui requiert un engagement pérenne et solide des entreprises. La décarbonation reste donc un enjeu stratégique majeur dans la perspective d’une économie bas-carbone mondiale.

L’adaptation du secteur industriel au changement climatique, un impensé de feuilles de route

L’adaptation du secteur industriel au changement climatique est encore très peu traitée, que ce soit au sein des feuilles de route ou des entreprises du secteur, comme le soulignent les deux ONG. « Les feuilles de route sectorielles de l’industrie ne traitent pas de l’adaptation, ne diagnostiquent pas les vulnérabilités ni la fiabilité des chaînes logistiques. L’industrie est pourtant particulièrement vulnérable aux risques liés à la sécurité d’approvisionnement en électricité ou en matières premières, aux fortes chaleurs notamment dans la construction, et aux pénuries en eau ou inondations. Certains sujets ont néanmoins progressé ces dernières années, avec la création de prêts verts garantis par l’État en 2024 et le lancement du Plan Eau ainsi que son extension aux 55 sites les plus consommateurs. »

[

[

En savoir plus

Étude de La Fabrique de l’industrie : L’industrie est-elle plus verte ailleurs – la France face à l’Allemagne ?

Étude de Mac Kinsey : Décarbonation de l’industrie française : convertir l’impératif en opportunité