Au niveau mondial, les émissions directes de GES imputables à l’agriculture pourraient augmenter de 6 % d’ici 2034 – OCDE/FAO

Par : Sophie Sanchez

[

[

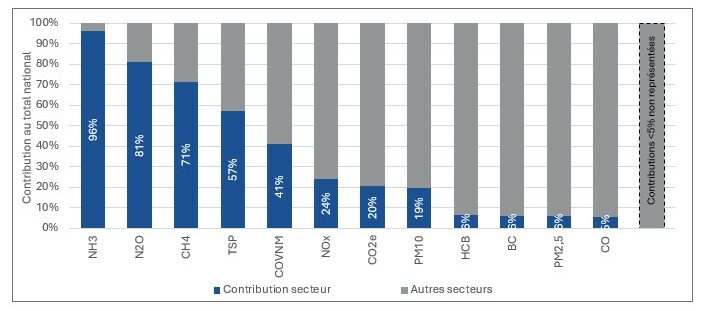

Graphique 1. Émissions directes de gaz à effet de serre de la production animale et végétale par activité.

Source : OCDE/FAO, juillet 2025

[

[

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont publié le 1er juillet 2025 leur rapport annuel « Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2025-2034 ». Ce document qui joue un rôle de référence pour l’agriculture et l’alimentation, présente une analyse détaillée des tendances et des projections pour les marchés agricoles mondiaux au cours de la prochaine décennie, en mettant particulièrement l’accent sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les défis environnementaux associés à la production agricole.

La consommation mondiale de produits agricoles devrait augmenter de 13 % entre 2025 et 2034, principalement en raison de la croissance démographique et de l’augmentation des revenus dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Cette hausse de la consommation entraînera une augmentation de la production agricole, qui devrait progresser de 14 % au cours de la même période. Cependant, cette croissance de la production s’accompagnera d’une augmentation des émissions de GES, qui devraient croître de 6 % au niveau mondial d’ici 2034, principalement en raison de l’expansion des cheptels et de l’utilisation accrue d’engrais de synthèse.

Toutefois, le rapport présente un scénario dans lequel l’adoption généralisée de technologies de réduction des émissions et des gains de productivité pourrait, à l’inverse, permettre de réduire de 7 % d’ici 2034 les émissions directes de GES imputables à la production des exploitations agricoles par rapport à leur niveau actuel, tout en éliminant la sous-alimentation dans le monde. Le document met en avant l’importance des politiques publiques pour y parvenir.

[

Consommation et production agricoles

Selon les prévisions de l’OCDE et de la FAO, la consommation mondiale de produits agricoles devrait augmenter de 13 % d’ici 2034, principalement en raison de la croissance démographique et de l’augmentation des revenus dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Cette hausse de la consommation entraînera une augmentation de la production agricole, qui devrait progresser de 14 % au cours de la même période, du fait de l’augmentation des rendements plutôt que de l’extension des superficies cultivées. Les rendements céréaliers devraient s’accroître de 0,9 % par an en moyenne, stimulés par les améliorations technologiques et les pratiques agricoles optimisées.

[

Émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole

[

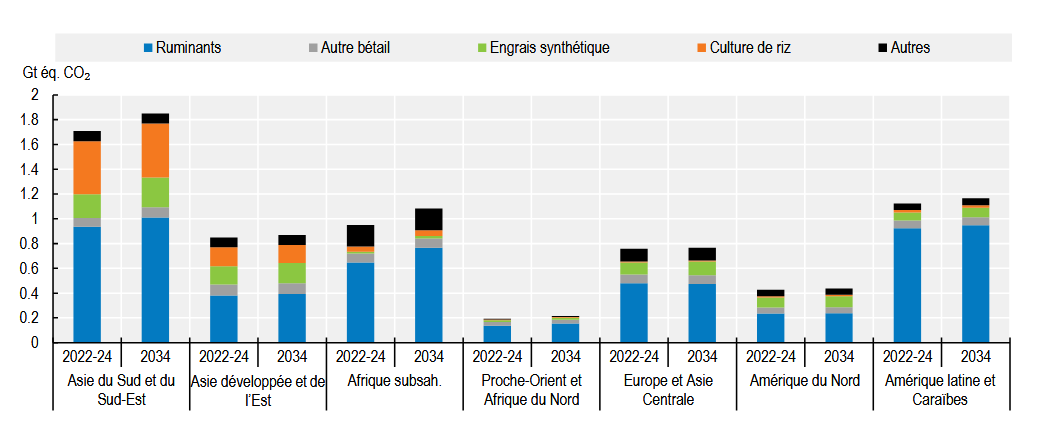

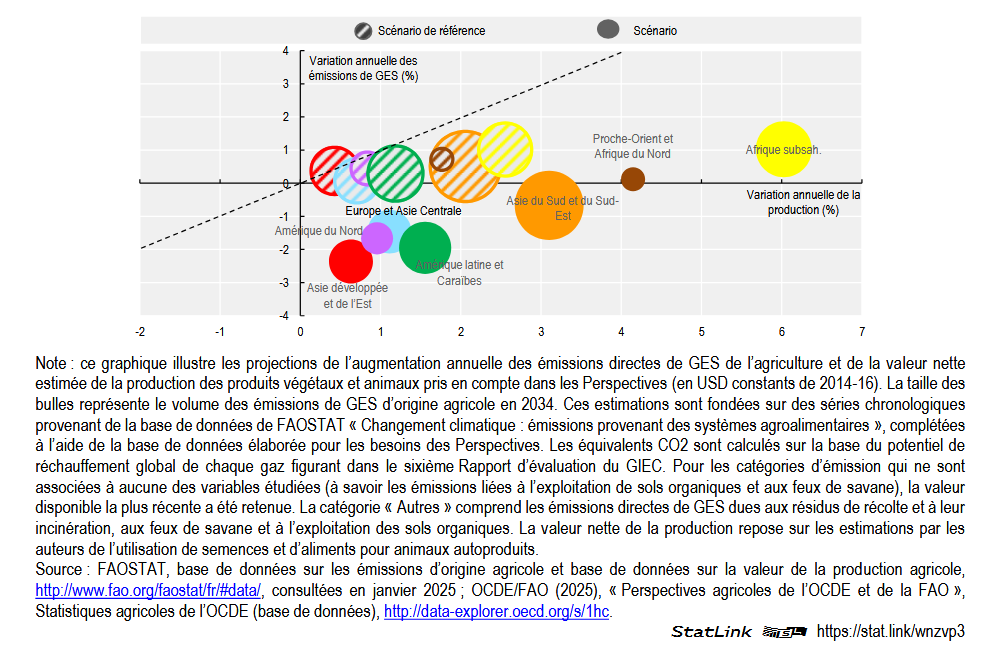

Graphique 2. Croissance de la production agricole et des émissions de GES entre 2022-2024 (scénario de référence) et 2034 (scénario envisagé)

Source : OCDE/FAO, juillet 2025

[

Le rapport rappelle que le secteur agricole est reconnu non seulement comme un émetteur de gaz à effet de serre (GES), mais aussi comme une possible source de solutions. Les émissions de GES imputables à l’agriculture – principalement du méthane (CH₄), de l’oxyde nitreux (N₂O) et du dioxyde de carbone (CO₂) – proviennent de toutes sortes d’activités, dont la fermentation entérique des animaux d’élevage, la gestion des effluents, la riziculture, l’épandage d’engrais et les changements d’affectation des terres. À mesure que la demande alimentaire mondiale continue d’augmenter, la difficulté consiste à réduire l’impact environnemental de la production agricole tout en assurant la sécurité alimentaire.

De manière générale, au niveau mondial, les émissions directes de GES imputables à l’agriculture devraient, selon les prévisions de l’OCDE et de la FAO, augmenter de 6 % d’ici 2034, principalement en raison de l’expansion des cheptels et de l’utilisation accrue d’engrais de synthèse. En effet, les principaux facteurs à l’origine de l’augmentation prévue des émissions sont l’augmentation du nombre de ruminants et de bétail (70 % des émissions mondiales prévues), suivie par l’utilisation d’engrais synthétiques (28 %), la culture du riz et d’autres activités, telles que le brûlage des résidus de cultures.

En parallèle, le rapport met en lumière les disparités régionales en matière d’émissions de GES. Par exemple, l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud devraient connaître les plus fortes augmentations des émissions, en raison de l’expansion rapide de leurs secteurs agricoles. Les émissions agricoles devraient augmenter dans ces deux régions de 14 % et 8 % respectivement d’ici 2034, du fait notamment de l’augmentation des troupeaux de ruminants.

En revanche, les pays industrialisés d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie centrale devraient voir leurs émissions augmenter de manière plus modérée grâce à des gains de productivité et à l’adoption de technologies plus efficaces.

Émissions agricoles : une « géographie très spécifique »

Sur son blog intitulé « Partager les connaissances sur l’économie du climat », l’économiste français Christian de Perthuis souligne que « La géographie des émissions agricoles est très différente de celle à laquelle nous a habitué l’observation des émissions de carbone fossile. L’élevage des ruminants est, de loin, la première source d’émission. Il est particulièrement émetteur dans les pays où les troupeaux sont conduits de façon extensive. Ainsi, le cheptel de ruminants d’Afrique subsaharienne émet deux fois plus de GES que celui d’Amérique du nord en fournissant deux fois moins de viande. En Inde, les animaux sont gardés très longtemps pour des raisons culturelles, d’où des coefficients d’émission très élevés pour le lait et encore plus la viande produite. »

Par ailleurs, « 90% du riz étant produit en Asie, les émissions associées à cette culture sont concentrées sur cette zone, à commencer par la Chine et l’Inde, les deux premiers producteurs mondiaux, poursuit-il. À la différence de l’élevage bovin, les méthodes d’intensification de la riziculture consistant à obtenir deux, parfois trois récoltes par an, dopent les émissions de GES. Elles stimulent la fermentation de la matière organique dans les rizières, à l’origine des rejets de méthane. »

[

[

Technologies de réduction des émissions

L’édition 2024 des Perspectives (OCDE/FAO, 2024) présentait un scénario simplifié simulant les effets d’une diminution de moitié, à l’horizon 2030, des pertes alimentaires le long des chaînes d’approvisionnement et d’une réduction des gaspillages au niveau de la distribution et des consommateurs, conformément à la cible 12.3 des Objectifs de développement durable de l’ONU. Ce scénario laissait entrevoir la possibilité d’une diminution de 4 % des émissions mondiales de GES de l’agriculture, qui se répartirait de manière relativement homogène entre les pays, quel que soit leur niveau de revenu.

Il prévoyait, en outre, une baisse des prix de l’alimentation se traduisant par une augmentation de la ration alimentaire dans les pays à faible revenu (+ 10 %) et dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (+ 6 %), ce qui entraînerait à terme une diminution de 153 millions du nombre d’individus souffrant de sous-alimentation (– 26 %) d’ici 2030.

L’édition 2025 des Perspectives examine d’autres pistes possibles pour réduire l’impact environnemental de la production agricole tout en éradiquant la sous-alimentation dans le monde, en se concentrant sur le déploiement à grande échelle de technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour concilier sécurité alimentaire et durabilité.

De fait, le rapport souligne que le lien entre croissance et émissions continuera à évoluer si l’on adopte des méthodes de production plus efficientes et si les habitudes d’utilisation des terres et des intrants se modifient. Avec les gains de productivité attendus, l’intensité carbone de la production agricole devrait diminuer dans toutes les régions au cours de la prochaine décennie. À cet égard, l’adoption de technologies de réduction des émissions de GES dans le secteur agricole telles que l’agriculture de précision, la gestion fine des nutriments et de l’eau, l’amélioration de l’alimentation dans les systèmes de production animale et les pratiques peu onéreuses reproductibles à grande échelle, comme la rotation des cultures, les associations de cultures et la fertilisation par apport de compost, pourraient réduire les émissions de GES tout en augmentant la productivité agricole, fait valoir le document.

- Ainsi dans le secteur de l’élevage, le document détaille les technologies d’atténuation qui visent à réduire les émissions de méthane liées à la fermentation entérique, à accroître l’efficacité alimentaire et à améliorer les systèmes de gestion des effluents.

- La gestion des rations alimentaires joue un rôle central et des stratégies comme l’optimisation du rendement et de la qualité des pâturages, l’amélioration de la digestibilité des fourrages et l’équilibrage des rations avec précision sont mises en œuvre avec l’aide de l’intelligence artificielle. Ces procédés permettent d’accroître l’efficacité de la conversion alimentaire et de réduire la production de méthane au cours de la digestion. Des additifs comme le 3-NOP et le Bovaer, déjà autorisés dans l’Union européenne, ont prouvé leur efficacité pour réduire les émissions des ruminants, mais leur utilisation continue d’être problématique dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire où le pâturage reste prédominant. L’utilisation d’algues dans l’alimentation des ruminants offre d’autres possibilités, même si des études plus approfondies sont nécessaires pour évaluer leurs impacts et leur extensibilité sur le long terme. La gestion de la reproduction, la prévention et le traitement des maladies, ainsi que la sélection animale peuvent également contribuer de manière significative à réduire les émissions de méthane grâce à un meilleur rapport d’efficacité entre aliments et émissions.

- Les technologies permettant une meilleure gestion des effluents offrent une autre possibilité de réduction des émissions, fait valoir le rapport. Les digesteurs anaérobies capturent le méthane émanant des effluents entreposés et le transforment en biogaz renouvelable. D’autres techniques comme la séparation des solides et des liquides, l’utilisation de cuves de stockage fermées et des méthodes d’épandage des effluents plus efficaces permettent de réduire les émissions directes de méthane et les pertes d’azote. Des techniques d’épandage peu polluantes – comme l’utilisation de pendillards – ont montré qu’elles permettaient de réduire sensiblement la volatilisation de l’ammoniac (NH3) et les émissions indirectes (N20) qui y sont associées

- Dans le secteur de la production végétale, les technologies de réduction des émissions consistent surtout à améliorer l’efficacité de l’utilisation des éléments nutritifs, à limiter le plus possible la perturbation du sol et à accroître la séquestration du carbone dans les sols.

- L’agriculture de précision offre à cet égard d’importantes possibilités en permettant l’application ciblée des intrants à l’aide d’équipements guidés par GPS, de capteurs en temps réel et de l’apprentissage automatique, estime le rapport. Les engrais et les pesticides peuvent ainsi être épandus de façon plus précise, avec moins d’émissions d’oxyde nitreux et moins de rejets dans l’environnement. Le respect des périodes et des méthodes d’épandage des intrants est par ailleurs capital. Une meilleure synchronisation de l’épandage des effluents et des engrais avec les besoins en nutriments des cultures, ainsi que l’utilisation d’inhibiteurs de la nitrification, peuvent réduire sensiblement les émissions et les pertes de nutriments.

- Outre la gestion des intrants, diverses pratiques concernant les sols et le paysage contribuent à l’atténuation des émissions et au stockage du carbone. Le travail de conservation du sol et l’absence de labour aident à retenir le carbone organique des sols, tandis que l’utilisation de cultures de couverture d’hiver et la création de zones tampons réduisent l’érosion et le lessivage de l’azote. Dans les zones humides, la restauration des tourbières et la réhumidification des sols organiques offrent des possibilités prometteuses de séquestration du carbone sur le long terme. D’autres solutions innovantes (comme l’agrivoltaïsme) sont à l’étude et visent à combiner l’utilisation des terres agricoles avec la production d’énergie solaire.

Toutefois, le rapport note qu’en dépit du large éventail de technologies disponibles, leur taux d’adoption reste limité, en particulier dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Les obstacles sont notamment les coûts initiaux élevés, l’accès limité aux financements, des incitations insuffisantes de la part des pouvoirs publics, et l’absence générale de sensibilisation ou de soutien technique. Dans ces pays, la promotion de pratiques peu onéreuses, adaptées aux spécificités locales – comme la gestion intégrée des nutriments et de l’eau, le recyclage des matières organiques, l’agroforesterie et l’amélioration de la rotation des cultures – offre de multiples retombées bénéfiques et sert de point de départ concret lorsque l’on manque de solutions à forte intensité de capital.

[

Scénario de réduction des émissions

En parallèle, le document présente un scénario dans lequel l’adoption généralisée de technologies de réduction des émissions pourrait permettre de réduire les émissions directes de GES imputables à l’agriculture de 7 % d’ici 2034, tout en éliminant la sous-alimentation dans le monde. Ce scénario suppose une augmentation de la productivité agricole de 15 % et une adoption généralisée de ces technologies, ainsi qu’une augmentation de la production agricole de 10 % pour répondre à la demande alimentaire mondiale.

Les auteurs proposent des solutions pour accroître les rendements agricoles tout en réduisant les émissions du secteur, notamment en augmentant la productivité, en améliorant la gestion du fumier et en s’attaquant à la fois à la production et à la consommation de produits d’origine animale.

Ils soulignent l’importance des politiques publiques et d’investissements ciblés pour soutenir l’adoption de ces technologies de réduction des émissions, l’amélioration de l’accès aux intrants et aux techniques agricoles modernes, et la promotion de pratiques agricoles durables. Le rythme et l’ampleur du déploiement des technologies et infrastructures et des transferts de connaissances auront une influence sur la concrétisation de ces avancées.

Les auteurs relèvent aussi l’importance des échanges internationaux pour la sécurité alimentaire mondiale et la durabilité environnementale. Les échanges internationaux de produits agricoles devraient augmenter de 22 % d’ici 2034, ce qui permettra de transférer efficacement les produits alimentaires des régions excédentaires vers les régions déficitaires. Toutefois, ils notent que la relocalisation de la production vers des régions où les normes environnementales sont moins strictes et le transport des produits agricoles sur de longues distances pourraient contribuer à l’augmentation des émissions de GES.

[

« Exercice obligé », « panel hétéroclite »

Sur son blog, l’économiste français Christian de Pertuis commente le scénario proposé par l’OCDE et la FAO afin de réduire les émissions directes de GES imputables à l’agriculture de 7 % d’ici 2034. Il relève qu’il « reposerait en premier lieu sur l’adoption à grande échelle de pratiques améliorant la productivité des élevages de ruminants pour réduire les coefficients d’émission du lait et de la viande. Il serait complété par l’adoption d’un panel hétéroclite de changements techniques, allant de l’agriculture de précision pour optimiser les apports d’intrants à l’adoption de techniques agroécologiques qui visent à les réduire. Les conditions de mise en œuvre de tels changements sur les exploitations agricoles n’étant pas décrites, un tel scénario tient plus de l’exercice obligé à usage de communication que d’une réelle alternative au scénario central », estime-t-il.

« Autre faiblesse de l’exercice : il repose uniquement sur des transformations de l’offre sans réflexion sur l’évolution des modèles alimentaires qui continuent d’évoluer en reproduisant les transformations observées dans le passé, poursuit-il. Or, comme pour la transition énergétique, la transition bas carbone de l’agriculture implique des changements de trajectoires concernant à la fois l’offre et la demande. Dans ces changements, la transition alimentaire vers des modèles plus sobres en produits issus de l’élevage des ruminants et en produits transformés, joue un rôle aussi important que les changements de pratiques des agriculteurs. »

[

[

[

[

En savoir plus

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2025-2034 | OCDE

http://www.agri-outlook.org/fr/

Perspectives 2034 (FAO-OCDE) : quelle transition agricole et alimentaire ? – Christian de Perthuis